I. L’espace au cœur de la gÉopolitique mondiale

A. la multiplication des acteurs spatiaux : une course À l’espace

De 1957 à 2021, environ 12 000 objets ont été mis en orbite d’après de registre du Bureau des affaires spatiales de l’ONU (). En 2021, 8 000 satellites étaient encore en orbite dont environ 4 000 satellites américains, 1 600 russes, 600 chinois, 500 européens (dont 150 français), 220 japonais et 100 indiens.

Ces chiffres ne cessent d’augmenter. Selon Mme Isabelle Sourbès-Verger, chercheuse au CNRS, géographe et spécialiste des politiques spatiales : « Alors que de 1964 à 2014 le nombre d’objets lancés annuellement oscillait de quatre-vingts à cent cinquante satellites, les dernières années montrent une accélération croissante avec près de trois mille satellites lancés de 2017 à 2021 » (). On constate une véritable course à l’espace et cette dernière ne concerne pas seulement les États. Les activités spatiales dépendent en effet de plus en plus de l’initiative privée.

1. Des acteurs institutionnels plus ambitieux et plus nombreux

Pour Isabelle Sourbès-Verger, auditionnée par les rapporteurs, un État est qualifié de puissance spatiale stricto sensu lorsqu’il est autonome pour la fabrication et le lancement de ses satellites. Dix États et association d’États disposent aujourd’hui de ces capacités. Il s’agit par ordre chronologique de la Russie (en tant qu’héritière de l’Union soviétique), des États-Unis, du Japon, de la Chine, de l’Europe, de l’Inde et d’Israël avant les années 2000 puis de l’Iran, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud.

Les pays peuvent aussi être classés en étudiant le contenu technologique des programmes spatiaux, ou plus simplement par le budget public dédié à l’espace. Les États-Unis se distinguent alors très nettement.

les budgets spatiaux dans le monde

Note : Les cercles représentent le montant du budget spatial du pays, en milliards de dollars ; les couleurs, la part du budget spatial dans le produit national brut (jaune : moins de 0,025 % ; vert clair de 0,04 % à 0,2 % ; vert foncé : plus de 0,2 %).

Source : Isabelle Sourbès-Verger.

a. Les États-Unis, une hyperpuissance spatiale

i. Une avance technologique et des moyens sans équivalent

Depuis le début de leur programme spatial dans les années 1950, les États-Unis dépensent chaque année plus de la moitié du budget spatial mondial (environ 50 milliards de dollars par an d’investissement). Le pays est ainsi devenu la première puissance spatiale, avec une avance technologique très nette sur ses compétiteurs.

Les institutions spatiales américaines les plus importantes sont d’une part, l’armée américaine (Département de la Défense, DoD en anglais) dont la Force spatiale des États-Unis (US Space Force) avec un budget d’environ 15 milliards de dollars en 2021 () et, d’autre part, la National Aeronautics and Space Administration (Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace, NASA), dont les rapporteurs ont pu auditionner le représentant en Europe, Timothy Tawney. La NASA est une agence fédérale créée en 1958 qui est responsable d’une très grande partie du programme civil spatial américain, et qui disposait d’un budget annuel d’environ 23 milliards de dollars et employait environ 20 000 agents en 2021. Elle est leader dans la plupart des coopérations dans le domaine de la science et de l’exploration. Mondialement reconnue, elle contribue activement au soft power américain, c’est-à-dire à la capacité des États-Unis d’influencer et d’orienter les relations internationales en leur faveur, sans utiliser de moyens coercitifs (hard power).

Les États-Unis dominent le spatial, qu’il s’agisse des activités civiles, militaires, mais aussi désormais commerciales grâce aux entreprises du New Space. Dans chacun de ces domaines, les États-Unis possèdent des technologies de pointe. Ils disposent d’une très large gamme de lanceurs, avec par exemple :

- pour l’entreprise Northtrop Grumman, le lanceur léger Minotaur (charge utile de 500 à 1 700 kilogrammes en orbite basse) et le lanceur moyen Antares (8 tonnes en orbite basse) ;

- pour la société United Launch Alliance (ULA), le lanceur moyen Atlas V (8,2 à 18,9 tonnes en orbite basse, 4,7 à 8,9 tonnes en orbite géostationnaire) et le lanceur moyen à lourd Delta IV (11,4 à 28,8 tonnes en orbite basse ; 4,4 à 14,2 tonnes en orbite géostationnaire) ;

- ou encore pour SpaceX, les lanceurs moyen à lourd Falcon 9 et lourd Falcon Heavy (voire I. A. 2).

Le pays utilise plusieurs bases de lancement, dont les plus importantes sont le Centre Spatial Kennedy (NASA) et la base de Cap Canaveral (Space Force) en Floride, et la base Vandeberg (Space Force) en Californie.

Les États-Unis sont aussi leaders en matière de vol habité. Ils financent la majorité du programme de la Station spatiale internationale (International Space Station, ISS). Ils ont également été les premiers à mettre en service un véhicule spatial réutilisable, la Navette spatiale (Space Shuttle en anglais) (), utilisée de 1981 à 2011. Le programme a été stoppé du fait de deux accidents majeurs entraînant le décès de tout l’équipage d’astronautes (en 1986 avec la navette Challenger et en 2003 avec la navette Columbia), et du fait de coûts de fonctionnement et de remise en état de la navette exorbitants. En 2011, la puissance spatiale américaine a subi un déclassement majeur puisqu’elle a dû s’en remettre à la Russie pour convoyer des équipages vers l’ISS. Depuis 2020, c’est néanmoins l’entreprise SpaceX qui assure le transport de passagers vers l’ISS avec sa capsule Crew Dragon.

ii. Une nouvelle dynamique impulsée par l’administration de Donald Trump et reprise partiellement par celle de Joe Biden

Si les États-Unis souhaitent dominer l’espace depuis le début de l’ère spatiale, le mandat du président américain Donald Trump a apporté une nouvelle dynamique, notamment en relançant la course à la Lune après la tentative avortée de son prédécesseur G.W. Bush () et en réorganisant l’administration. Au mois de juin 2017, le National Space Council (NSpC) a été recréé pour mieux coordonner la politique spatiale américaine, avec à sa tête le vice-président américain Mike Pence.

Sept directives (Space Policy Directives – SPD) ont été adoptées par la Maison Blanche de 2017 à 2021, sous l’impulsion du vice-président. La première (SPD-1) portait sur le vol habité et l’exploration du système solaire en engageant les États-Unis à retourner sur la Lune, présentée comme une première étape avant Mars. La NASA a alors proposé un nouveau projet établissant une base lunaire en 2028, mais cette date était trop tardive selon Mike Pence. Le vice-président a fait simplifier et accélérer le programme en 2019 (). La nouvelle campagne lunaire, dénommée Artemis, devait envoyer des astronautes en 2024. Cette date a néanmoins été décalée d’au moins un an par la NASA en 2021.

Le programme Artemis

Le programme Artemis est un programme d’exploration habitée lancé en 2019 dont le coût dépasserait 30 milliards de dollars.

Son calendrier se compose de trois premières étapes :

- une mission non habitée autour de la Lune afin de tester le lanceur super-lourd Space Launch System (SLS) développé par la NASA depuis 2011 ainsi que le vaisseau spatial Orion développé depuis 2016 (Artemis-1) ;

- un premier vol habité autour de la Lune (Artemis-2) ;

- l’arrivée sur la Lune de deux astronautes (une femme et un homme), initialement prévue en 2024, pour un séjour d’environ une semaine (Artemis-3). Cette mission permettrait de lancer la construction d’une base habitée au pôle Sud, qui nécessitera plusieurs autres missions successives. Cette région suscite un fort intérêt au niveau scientifique et en raison de la présence très probable de ressources indispensables à une présence humaine permanente sur la Lune voire utiles pour la Terre, pouvant être exploitées in situ (voir partie I.B.3).

Le programme nécessitera la création d’une station spatiale habitée en orbite lunaire appelée Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) pour servir de relais entre la Terre et la Lune, ainsi qu’un vaisseau lunaire, le Human Landing System (HLS), qui transportera des astronautes de l’orbite lunaire à la surface de la Lune, et inversement.

La NASA coordonne le programme qui comprend des partenaires internationaux (voir la liste dans la partie II.A.1) et de nombreux acteurs privés. L’agence sous-traite une grande partie de la conception et de la production, dont l’alunisseur HLS confié à SpaceX (variante du vaisseau Starship).

Le calendrier, très serré, a dû être décalé. La mission Artemis-1 a été reportée au 12 février 2022 et Artemis-3 n’est pas prévue avant « au moins 2025 » selon la NASA. Ce retard résulte de difficultés techniques (retard dans le développement du lanceur SLS et du vaisseau Orion), financières (budget public alloué à la NASA insuffisant) et juridiques (litige entre l’entreprise Blue Origin et la NASA autour du choix de SpaceX pour l’alunisseur HLS).

Le programme Artemis témoigne de l’importance croissante des entreprises privées dans la politique spatiale américaine. Ces entreprises ont été à l’origine d’innovations majeures qui ont renforcé le leadership américain sur le spatial, y compris en matière commerciale. En 2020, les États-Unis captaient 70 % du marché des lancements commerciaux grâce à l’entreprise SpaceX.

Le programme Artemis a depuis été repris par l’administration Biden, même si l’exploration habitée a finalement été peu évoquée lors de la première réunion du NSpC organisée le 1er décembre 2021. Lors de cette réunion et dans un document publié au préalable (United States Priorities Framework), trois premières priorités ont plutôt été présentées : l’élaboration de normes de comportement dans l’espace, le renforcement de la place du spatial dans la lutte contre le changement climatique et le développement de la formation dans les sciences et les technologies afin de conserver le leadership américain en matière d’innovation ().

De plus, le 31 décembre 2021, la NASA a rendu publique la décision de la Maison Blanche d’étendre la durée d’exploitation de l’ISS de 2024 à 2030.

Enfin, le programme d’exploration robotique de Mars de la NASA se poursuit, éventuellement pour préparer ensuite une mission humaine. En 2022, la NASA participera ainsi à la mission ExoMars (ESA, Russie). Des missions privées vers Mars s’organisent également, dont un projet SpaceX de colonisation de la planète.

b. La Russie, une puissance en perte de vitesse

i. Une puissance héritée de l’URSS

La Russie a été la première puissance spatiale de l’histoire, avec la mise en orbite du premier satellite Spoutnik 1 en 1957, puis l’envoi du premier homme dans l’espace, Youri Gagarine, en 1961. La politique spatiale reste encore aujourd’hui un atout majeur de la politique russe, hérité de l’ère soviétique.

Comme le rappelait Isabelle Sourbès-Verger dans un article publié en 2017 : « La Russie détient incontestablement une place à part sur la scène spatiale internationale. Elle est l’une des premières puissances de ce club très fermé puisqu’elle maîtrise la gamme complète des missions, tant civiles que militaires. Certes, ses performances sont bien moindres que celles des États-Unis, en particulier pour les systèmes militaires, mais elle possède des créneaux de compétence uniques. » ()

Le pays a développé des compétences propres en matière de vol habité, dont bénéficie l’ISS depuis l’entrée de la Russie dans ce programme en 1993. De juillet 2011 à mai 2020 (mise en service de la capsule Crew Dragon par SpaceX), la Russie avait même l’exclusivité pour la relève des équipages.

Le pays a également développé une gamme complète de lanceurs, permettant de placer en orbite des charges légères (lanceurs Kosmos 3-M, Rockot, Strela et Start-1), moyennes (Soyouz) ou lourdes (Proton, qui peut lancer jusqu’à 22 tonnes en orbite basse et 4 tonnes en orbite géostationnaire) ; et Angara (voir infra). Ces lanceurs sont utilisés sur quatre bases de lancement : Baïkonour au Kazakhstan, la principale base de lancement pour les lancements civils ; et en Russie, Plessetsk, Kapoustine Iar et Vostotchny, inaugurée en 2016 pour réduire la dépendance envers le Kazakhstan.

Ces lanceurs ont longtemps été couronnés de succès à l’international. Des sociétés américano-russes et européano-russes ont assuré la commercialisation des Proton et des Soyouz respectivement. La Russie a ainsi lancé près de 250 satellites américains depuis le début de l’ère spatiale et a permis au Centre spatial guyanais (CSG) d’exploiter le lanceur Soyouz. À l’inverse, la Russie n’a quasiment jamais eu besoin de recourir à des lanceurs étrangers.

ii. Une vision stratégique hésitante et bouleversée par des difficultés économiques

Si le secteur spatial demeure une source de fierté pour la population russe, comme en témoignent le nom donné au vaccin russe contre le covid-19, « Spoutnik V », et le premier film de fiction tourné dans l’ISS en 2021, il est toutefois confronté à de nombreuses difficultés structurelles.

L’écosystème spatial russe s’est engagé dans une certaine modernisation, mais celle-ci reste insuffisante, que ce soit dans son organisation institutionnelle (notamment au sein de l’agence Roscosmos) et territoriale (), ou dans sa capacité à innover, y compris dans le secteur des lanceurs. Les contrôles qualité et les délais de production sont régulièrement mis en cause. La nouvelle gamme de lanceurs Angara a fait son lancement inaugural le 27 décembre 2021, avec sept ans de retard. De même, la mission lunaire Luna-25 qui devait être lancée en octobre 2021, a été reportée en 2022.

Cette situation résulte notamment d’un budget dédié au spatial insuffisant par rapport aux ambitions politiques de la Russie : ce budget, qui devait être initialement de 5 milliards de dollars par an sur la période 2016-2025, soit déjà un budget 10 fois plus faible qu’aux États-Unis et 2,5 fois plus faible qu’en Chine ou en Europe, a été réduit à la suite de difficultés économiques (). Il ne permet pas de financer l’ensemble des programmes spatiaux, et la situation devrait empirer avec la fin du monopole russe pour la desserte de l’ISS qui rapportait environ 80 millions de dollars par siège et la perte de parts de marché commerciales provoquée par la concurrence internationale accrue dans le domaine des lanceurs. Longtemps première puissance en termes de nombre de lancements, la Russie est désormais largement dépassée par les États-Unis et par la Chine.

Plus généralement, le pays manque de projet politique clair et constant pour le spatial, selon Isabelle Sourbès-Verger. Ce secteur reste perçu comme moins prioritaire que d’autres industries, telles que l’industrie des missiles. C’est finalement au travers d’un essai de test antisatellite que la Russie est apparue de manière significative sur la scène spatiale le 15 novembre 2021.

La stratégie spatiale russe semble balancer entre une orientation militaire plus engagée, ou le maintien des missions scientifiques majeures qui ont fait la puissance russe et ont contribué à son soft power, comme l’exploration spatiale lointaine. En l’absence d’un budget permettant de mener de front tous ces chantiers, les arbitrages politiques ne semblent jamais définitifs.

Bien que les derniers grands projets annoncés par la Russie (créer un vaisseau réutilisable, concevoir le lanceur super lourd Yenisei, déployer à 870 kilomètres d’altitude la méga constellation Sfera composée de 600 satellites de communication, relever des échantillons du sol de Vénus, créer une base lunaire avec la Chine, etc.) soient ambitieux, leur faisabilité reste plus qu’incertaine à une échelle de dix ans.

c. La Chine : une politique spatiale ambitieuse, avec ses caractéristiques propres

i. Un accès autonome à l’espace depuis plus de cinquante ans, contrôlé par l’armée

La Chine est considérée comme une puissance spatiale depuis le lancement en orbite de son premier satellite L’Orient est rouge 1 (Dong Fang Hong 1, DFH 1) par le lanceur Longue-Marche 1 le 24 avril 1970 ().

Plusieurs acteurs contribuent à la politique spatiale chinoise. Parmi les acteurs publics, figurent l’Agence spatiale nationale de Chine (CNSA en anglais), créée en 1993, qui exerce une mission de coordination et des activités diplomatiques, ainsi que son autorité de tutelle, l’Administration d’État pour la science, la technologie et l’industrie pour la défense nationale (SASTIND en anglais), sous le contrôle du ministère de l’industrie et des technologies de l’information (MITI) et du Conseil d’État (). L’Armée populaire de libération (APL) joue quant à elle un rôle central puisque le Département des systèmes spatiaux (DSS) de la Force de soutien stratégique (FSS) contrôle les centres de lancement, les centres de contrôle des satellites (en Chine notamment à Pékin et à Xi’an, en Argentine, au Kenya, en Namibie et au Pakistan) et les centres de surveillance de l’espace en mer (sept navires Yuanwang).

L’industrie spatiale chinoise est également importante. Ses acteurs principaux sont la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) et la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), contrôlés par le Conseil d’État par l’intermédiaire de la Commission pour l’administration et la supervision des actifs de l’État (SASAC) ().

ii. Des programmes spatiaux simultanés, tous ambitieux

L’ambition chinoise en matière spatiale a été renforcée sous la présidence de Xi Jinping. Le Livre blanc sur les activités spatiales de la Chine publié en décembre 2016 et portant sur la période 2017-2022 la décrit ainsi : « Explorer le cosmos, développer l’industrie spatiale et faire de la Chine une puissance spatiale est un rêve que nous poursuivons sans relâche ».

Cette ambition se traduit dans un budget public spatial annuel d’au moins 8 à 9 milliards de dollars en 2019 et en 2020 (), sans que les parts du civil, du militaire et de la recherche et développement ne puissent être distinguées.

La Chine a réalisé ces dernières années de grandes avancées, en multipliant le nombre de programmes spatiaux spécifiques. Pour Marc Julienne, responsable des activités Chine au Centre Asie de l’Institut français des relations internationales (IFRI), auditionné par les rapporteurs : « la Chine est, avec les États-Unis, la seule puissance à être en mesure de développer autant de programmes ambitieux simultanément. »

La Chine a tout d’abord amélioré son accès à l’espace. Le pays dispose de quatre bases de lancement (Jiuquan depuis 1958, Taiyuan depuis 1968, Xichang depuis 1984 et Wenchang depuis 2016, la mieux située, au sud de la Chine) et d’une large gamme de lanceurs Longue Marche (LM, ou CZ pour Changzheng en chinois), qui permet la mise en orbite de charges utiles légères ou lourdes sur toutes les orbites. Depuis 2019, le nouveau lanceur LM-5 peut même emporter des charges utiles de 25 tonnes en orbite basse et de 14 tonnes en orbite géostationnaire. Des projets de lanceur super lourd (LM-9) et de lanceur partiellement réutilisable (LM-8) sont également en cours. En 2019, avant la crise sanitaire, c’est la Chine qui a effectué le plus grand nombre de lancements au monde, avec 34 tirs dont 32 réussis. Pour leur part, la Russie a réalisé 25 tirs, les États-Unis 21 tirs (27 avec les 6 tirs réalisés par l’entreprise Rocket Lab depuis un port spatial néozélandais), l’Europe 6 tirs, l’Inde 6 tirs, l’Iran 3 tirs et le Japon 2 tirs.

La Chine a également lancé un programme de vol habité en 1992 et sa station spatiale baptisée Tiangong (Palais Céleste en mandarin ou Chinese Space Station en anglais, CSS) pourrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2022 (). Si l’ISS devait arrêter prochainement son activité, ou devenir privée, la Chine serait alors le seul État à disposer d’un laboratoire scientifique permanent en orbite basse terrestre (300 à 450 kilomètres). La Chine démontre ainsi à nouveau ses capacités scientifiques et technologiques, tout en délivrant directement un message d’indépendance.

Le pays a également réussi cinq missions d’exploration de la Lune dans le cadre du programme Chang’e : lancement de deux sondes lunaires en 2007 et 2010 ; placement de deux astromobiles en 2013 et en 2019, en réussissant un alunissage sur la face cachée de la Lune, soit une première mondiale ; récupération d’échantillons lunaires en 2020. La Chine poursuivra ces missions d’exploration robotique (), et projette à moyen terme d’établir une base lunaire scientifique habitée, en coopération avec la Russie.

Enfin, depuis le mois de juillet 2020, la Chine réalise sa première mission d’exploration martienne, Tianwen-1 (). Cette mission lui permet de figurer parmi les puissances déjà présentes (États-Unis, Russie, Europe, Inde, Émirats Arabes Unis) et même d’être la seule avec les États-Unis à disposer d’un rover sur le sol martien bien que de moindre complexité.

Il est toutefois important de rappeler que si la Chine est de plus en plus active dans le domaine spatial, elle ne dispose pas encore des mêmes capacités technologiques que les États-Unis, en particulier dans le domaine militaire. Son budget est sensiblement similaire au budget cumulé de l’Union européenne, de ses États membres et de l’ESA.

d. L’Europe et le Japon : deux puissances technologiques qui excluent encore le vol habité

L’Europe et le Japon sont deux puissances spatiales reconnues pour leurs très grandes compétences technologiques, même si elles ont fait le choix de dépendre des États-Unis ou de la Russie pour le vol habité. Elles sont par exemple les seules puissances capables d’aller dans l’espace très lointain (ou « espace profond »), avec les États-Unis, ou de se poser sur des comètes et des astéroïdes. Néanmoins, ces deux puissances pourraient se faire distancer par les nouveaux acteurs du spatial.

i. L’Europe : une puissance spatiale incontestable mais dont l’organisation est fragmentée

La compétence spatiale est fragmentée en Europe, à la fois horizontalement – entre l’Agence spatiale européenne (European Space Agency, ESA) et l’Union européenne (UE) – et verticalement – entre ces organisations et leurs États membres ().

L’Europe spatiale est née véritablement en 1975 avec la création de l’ESA par onze États dont la France, même si elle avait été précédée par le Centre européen pour la construction de lanceurs d’engins spatiaux (CECLES ou ELDO en anglais) et l’Organisation européenne de recherches spatiales (ESRO), créées toutes les deux officiellement en 1964. En 2021, l’ESA réunissait vingt-deux États membres (), dont trois États non-membres de l’Union européenne (Norvège, Royaume-Uni, Suisse) et disposait d’un budget de 6,5 milliards d’euros, soit un budget supérieur au budget spatial public de la Russie. Cette organisation intergouvernementale, dont le siège se situe à Paris, planifie et coordonne les projets spatiaux de ses membres, en mobilisant des règles spécifiques telles que la règle du « retour géographique » (voir partie III). Elle est également chargée par ses États membres d’élaborer un programme spatial européen.

L’UE joue également un rôle croissant en matière spatiale depuis l’Acte unique européen de 1987, qui a introduit dans les traités un titre nouveau sur le Recherche et le Développement technologique, et surtout depuis le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, qui a, pour la première fois, doté l’UE d’une compétence en matière spatiale. Au fil des années, l’UE a créé plusieurs programmes spatiaux emblématiques, dont le système d’observation de la Terre Copernicus, le système de radionavigation par satellites Galileo et le Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Depuis mai 2021, c’est l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) qui est devenue responsable de la gestion opérationnelle de ces programmes, en lien avec la Commission européenne qui en est responsable politiquement, et de l’ESA, qui est responsable du développement scientifique et technologique de ces derniers. Elle sera aussi responsable à terme des nouveaux programmes de l’Union européenne, dont une initiative de surveillance de l’espace (Space Situational Awareness, SSA en anglais) et une initiative pour des télécommunications gouvernementales sécurisées par satellite (Govsatcom). Pour l’ensemble de ces programmes, l’UE s’est dotée d’un budget de 14,8 milliards d’euros sur la période 2021-2027.

Enfin, la politique spatiale européenne est également portée par les États européens eux-mêmes. Ces derniers contribuent tout d’abord aux budgets de l’ESA (obligatoire et facultatif) et au budget spatial de l’Union européenne – lorsqu’ils sont membres de l’une de ces organisations. Ils disposent également de leur propre politique spatiale nationale, avec des agences nationales dédiées. Les rapporteurs ont pu auditionner des représentants du Centre national d’études spatiales (CNES) français, dont son ancien président, M. Jean-Yves Le Gall, et son président actuel, M. Philippe Baptiste. Le CNES, qui propose et met en œuvre la politique spatiale de la France, disposait en 2021 d’environ 2 400 collaborateurs et d’un budget de 1,39 milliard d’euros, hors contribution à l’ESA, pour l’année 2022. Les agences allemande et italienne disposent également de budget important (1,7 milliard d’euros pour le Centre aérospatial allemand, le Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR en 2021).

Au total, la chercheuse Isabelle Sourbès-Verger estime le budget européen à environ 13 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros) en 2021, toutes sources de financement confondues (ESA, UE, nationales).

Malgré cette organisation complexe, souvent critiquée (voir partie III), les Européens ont su se doter de capacités spatiales importantes. L’ESA a développé ses propres lanceurs : Ariane depuis 1979 et Vega depuis 2012. Le lanceur lourd Ariane 5 sera prochainement remplacé par Ariane 6, et le lanceur Vega par Vega-C (voir partie III.A.1). Ces derniers sont exploités au Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou, « le port spatial de l’Europe », que les rapporteurs ont pu visiter les 22 et 23 octobre 2021 (). À cette occasion, ils ont notamment auditionné la directrice du CSG, Mme Marie-Anne Clair, le directeur du Transport spatial de l’ESA, M. Daniel Neuenschwander et le directeur des lanceurs du CNES, M. Jean-Marc Astorg. Grâce aux lanceurs européens et au CSG, l’Europe dispose d’un accès autonome à l’espace.

Le Centre Spatial Guyanais (CSG)

Le CSG s’étend désormais sur 660 kilomètres carrés entre les communes de Kourou et de Sinnamary en Guyane (0,8 % du territoire de la Guyane).

Conçu en 1964 par le général de Gaulle pour renforcer la souveraineté nationale et utilisé de 1970 à 1976 pour le lanceur français Diamant, le CSG a rapidement accompagné le projet spatial européen avec le programme Ariane 1 dès 1973, concrétisé par un premier lancement en 1979. Son histoire est présentée en annexe n°3.

Le CSG dispose d’un atout indéniable pour les lancements : son emplacement géographique à une latitude seulement 5° au nord de l’équateur, qui permet de réduire les coûts des lancements (voir infographique ci-dessous), en utilisant notamment la force centrifuge de la Terre. Cet emplacement est bien plus compétitif économiquement que les bases de lancement américaines, chinoises et russes, situées bien plus au nord de l’équateur.

Au début de l’année 2022, quatre ensembles de lancement étaient en activité : celui du lanceur lourd Ariane 5 (ELA3), celui du futur lanceur Ariane 6 (ELA4) que les rapporteurs ont pu visiter, celui du lanceur intermédiaire Soyouz et celui du lanceur léger Vega et du futur lanceur Vega-C (ELV).

Comme le rappelait le député Lénaïck Adam dans un rapport (), le CSG joue un rôle clé pour le développement économique de la Guyane. Dans ce territoire, 450 entreprises et 4 600 emplois sont liés au spatial (soit 15 % du PIB de la région).

infographie sur les atouts du CSG

infographie sur les atouts du CSG

Source : ESA, 2021.

Plus généralement, l’Europe a su également se doter d’une industrie spatiale de pointe, la deuxième au monde (avec un secteur générant entre 53 et 62 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2021). Selon la Commission européenne, un tiers des satellites mondiaux était fabriqué en Europe en 2021. Néanmoins, les moyens varient également fortement d’un pays à l’autre. La France, l’Allemagne et l’Italie sont les trois pays qui disposent du tissu industriel le plus développé. Surtout, l’Europe n’a pas encore pris complètement le virage du New Space, et marque un retard certain par rapport aux États-Unis sur les dernières technologies telles que les lanceurs réutilisables (voir partie I.A.2).

Enfin, l’Europe dispose de capacités d’exploration lointaine, qu’il s’agisse de l’étude des planètes lointaines ou de l’étude in situ de comètes, même si elle est de plus en plus concurrencée par la Chine dans le domaine de la science et de l’exploration.

ii. Le Japon : des technologies de pointe

Le Japon est considéré comme une puissance spatiale depuis le lancement en orbite du satellite Ohsumi par l’université de Tokyo en 1970. Si le secteur spatial japonais a été confronté dans le passé à des difficultés économiques (décennie 1991-2000) et constitutionnelles (restrictions sur les applications militaires jusqu’à la loi fondamentale sur l’espace en 2008), il bénéficie néanmoins d’une nouvelle impulsion politique depuis les années 2000.

Le budget public spatial japonais est d’environ 3,5 milliards d’euros en 2021, dont 1,6 milliard d’euros dédiés à l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), créée en 2003 () et dont les rapporteurs ont pu auditionner le représentant à Paris. Ce budget doit permettre de réaliser les ambitions énoncées par le gouvernement. Le programme Space Industry Vision 2030 (« Vision pour l’industrie spatiale » en 2030), présenté en 2017, a pour objectif de doubler le volume de l’industrie spatiale japonaise d’ici 2030.

Le pays a déjà démontré ses capacités technologiques à de nombreuses reprises. Il dispose notamment d’une large gamme de satellites (géolocalisation, télédétection, navigation, météorologiques) et de plusieurs lanceurs, dont un lanceur léger, Epsilon, et un lanceur lourd, H-II, décliné en deux versions (H-IIA, utilisé majoritairement pour les lancements institutionnels japonais et H-IIB, utilisé exclusivement pour ravitailler l’ISS), qui dépendent de la base de lancement de Tanegashima. Bien qu’ils soient considérés comme chers au regard de la concurrence internationale (), ces lanceurs assurent une autonomie au pays. Par ailleurs, le Japon a démontré sa capacité à innover dans des technologies de pointe. Il a devancé la NASA en récupérant un échantillon d’astéroïde avec la sonde Hayabusa en 2005 et a su développer le prototype de voile solaire dès 2010 (mission Ikaros).

Le Japon continuera à participer à l’exploration spatiale au travers de plusieurs missions : imagerie spectroscopique par rayons X (XRISM) en 2022, exploration des lunes martiennes (Martian Moons eXploration, MMX) avec le CNES et le DLR en 2024, exploration du Soleil avec l’ESA (Solar-C) en 2026 et participation au projet lunaire de la NASA ().

e. Les autres nations du spatial : un cercle de plus en plus large

i. Les autres puissances spatiales

L’Inde a débuté son programme spatial dans les années 1960. Elle a créé l’Indian Space Research Organisation (ISRO, « Organisation indienne de recherche spatiale ») en 1969, que les rapporteurs ont pu auditionner. Cette agence est sous l’autorité du Département de l’Espace (Department of Space, DoS), qui dispose d’un budget d’environ 1,9 milliard de dollars pour l’année fiscale 2021-2022. L’ISRO concentre une très grande partie des activités spatiales du pays puisqu’en plus de concevoir les missions spatiales et d’assurer les lancements, elle conçoit et fabrique également les satellites, les lanceurs et leur propulsion.

L’Inde dispose de plusieurs lanceurs, dont le lanceur polyvalent PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) et le GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) qui assure la mise en orbite des satellites géostationnaires, et développe actuellement un lanceur léger, le SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Reconnue pour sa pratique du jugaad, l’innovation frugale, elle est devenue incontournable dans les lancements commerciaux en orbite basse à bas prix. Selon les chiffres fournis par l’ISRO, l’Inde a lancé 120 satellites indiens et 342 satellites pour d’autres États. L’Inde ne dispose toutefois pas de capacités de production suffisantes pour monter en puissance au niveau international.

L’Inde a longtemps développé le secteur spatial uniquement pour les applications civiles, en mobilisant à la fois ses ingénieurs et la coopération internationale, profitant de son statut de pays non aligné. Mais depuis les années 2000, les compétences acquises et la volonté de s’affirmer comme une grande puissance à l’échelle internationale ont poussé les autorités indiennes à développer des programmes plus ambitieux. L’Inde a ainsi lancé plusieurs missions d’exploration spatiale : sondes envoyées vers la Lune (Chandrayaan 1 en 2008 et Chandrayaan 2 en 2019), vers Mars (Mars Orbiter Mission (), aussi appelée Mangalyaan, en 2013), programme Gagayaan d’envoi d’un homme dans l’espace en 2022, projet de station spatiale en 2030. Désireuse de disposer d’un programme spatial autonome, « l’Inde est à un tournant de son histoire », selon les mots d’Isabelle Sourbès-Verger lors de son audition. Par ailleurs, très attachée depuis toujours au caractère civil de son activité spatiale, l’Inde témoigne sous le gouvernement du Premier Ministre Modi d’un intérêt nouveau pour le spatial militaire avec même l’affichage d’une capacité anti-satellite en 2019.

Le programme spatial israélien a quant à lui émergé dans les années 1980, à travers la création de l’agence spatiale israélienne (Israel Space Agency, ISA) en 1983 et le lancement de son premier satellite Ofek en 1988. Israël a développé un lanceur léger, le Shavit, à partir d’un missile balistique. Ce lanceur a également été dérivé en version commerciale, nommée LeoLink (LK), lancée depuis une base spatiale au Brésil (). Israël possède également un programme spatial scientifique, notamment incarné par la sonde lunaire Beresheet, qui devait alunir en 2019 mais s’est finalement écrasée sur la Lune après une perte de communication.

L’Iran possède également un programme spatial, amorcé au début de l’ère spatiale, mais qui a réellement pris son essor avec la création d’une agence dédiée (Iranian Space Agency, ISA) en 2004. Le pays a lancé de manière autonome son premier satellite, nommé Omid, en 2009. Il possède une gamme de quatre lanceurs légers (Safir, Simorgh, Qased et Zoljanah), principalement dérivés de missiles balistiques nord-coréens. Le programme spatial iranien est toutefois largement ralenti par les différentes sanctions internationales qui pèsent sur le pays (), notamment du fait des négociations autour du nucléaire militaire iranien et de son traité de non-prolifération, le JCPoA (Joint comprehensive plan of action, le plan d’action global commun, ou Accord de Vienne sur le nucléaire iranien). Malgré cela, le pays a lancé trois appareils à partir de son lanceur léger Simorgh le 30 décembre 2021.

Les deux Corée disposent également de capacités spatiales. La Corée du Nord, a réussi à placer en orbite deux satellites : Kwangmyongsong-3 et Kwangmyongsong-4, respectivement en 2012 et en 2016, même s’il s’agissait de petits satellites. Au mois d’octobre 2021, la Corée du Sud quant à elle a presque réussi à placer en orbite un satellite factice d’une tonne et demie depuis un nouveau lanceur (KSLV II ou « Nuri ») conçu intégralement par des entreprises sud-coréennes.

ii. Un accès à l’espace ouvert à d’autres nations : focus sur l’Afrique

Une quarantaine d’États dispose de programmes spatiaux nationaux et une centaine sont aujourd’hui propriétaires de satellites. Parmi ceux-ci, des États ont de vraies ambitions spatiales. C’est par exemple le cas de l’Argentine, du Brésil, des Émirats arabes unis (EAU) (), de la Thaïlande, de la Turquie () et de plusieurs pays africains.

Les rapporteurs ont choisi de faire un point plus spécifique sur le spatial en Afrique. Ils ont pu auditionner Sekou Ouedraogo, président de l’African Aeronautics & Space Organisation (AASO, Organisation africaine de l’aéronautique et de l’espace) ().

L’ère spatiale africaine a débuté en 1998 avec le lancement du satellite égyptien Nilesat 1 001 (conçu par Matra Marconi) par une fusée Ariane (). De 1998 au début de l’année 2021, 43 satellites africains ont été lancés, dont une majorité de petits satellites. Parmi les cinquante-quatre nations africaines, douze sont concernées : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Ghana, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan et la Tunisie.

Des institutions nationales ont été créées dans plusieurs pays, dont souvent des agences spatiales. Les institutions les plus significatives ont été créées en Afrique du Sud (South Africa National Space Agency, SANSA), en Algérie (Agence spatiale algérienne, ASAL), en Angola (Bureau national de gestion du programme spatial, GGPEN), en Égypte (Egypt Space Agency), en Éthiopie (Ethiopian Space Science and Technology Institute, ESSTI), au Gabon (Agence Gabonaise d’Études et d’Observation Spatiale, AGEOS), au Ghana (Ghana Space Science and Technology Institute, GSSTI), au Kenya (Kenya Space Agency, KSA), au Maroc (Centre Royal de Télédétection Spatiale du Maroc, CRTS), au Nigeria (National Research and Development Agency, NASDRA), en Ouganda (mission du ministère de la Science), au Rwanda (Rwanda Space Agency, RSA) et au Zimbabwe (Zimbabwe National Geospatial and Space Agency, ZINGSA) ().

L’Afrique du Sud se distingue par sa longue expérience dans le spatial – elle collaborait avec les États-Unis dès les années 1960 – et par le budget consacré au secteur. En 2020, la SANSA était l’agence dotée du budget annuel le plus élevé du continent : 168 millions de dollars, auxquels devraient s’ajouter deux augmentations annoncées en 2020 (266 millions étalés sur quatre ans et 86,3 millions étalés sur dix ans). Les budgets des agences spatiales nigériane, algérienne et égyptienne suivent, avec respectivement 54, 50 et 40 millions de dollars la même année () (). Le Maroc, même s’il dispose d’un budget moins conséquent (2,3 millions de dollars en 2018) est aussi considéré comme un acteur important depuis le financement du satellite d’observation Mohammed VI, lancé en 2017 par une fusée Vega, pour un coût total de 500 millions d’euros.

Le budget spatial cumulé des agences spatiales africaines a plus que doublé en trois ans, passant de 238,12 millions de dollars en 2018 à 325,11 millions de dollars en 2019 et 503,12 en 2020 (410 millions d’euros). De plus, le montant de l’ensemble des investissements publics et privés qui était estimé à 7 milliards de dollars par an en 2018, pourrait dépasser 10 milliards de dollars par an en 2024 (8,9 milliards d’euros). Sur l’ensemble du continent, 8 500 personnes travaillent déjà dans le domaine spatial dont 6 500 dans des institutions et des centres de recherche et 2 000 dans le secteur privé.

L’ambition spatiale du continent s’est également traduite par l’adoption d’une Stratégie spatiale africaine et par la création d’une Agence spatiale africaine (AfSA) par l’Union africaine en janvier 2019 pour renforcer la coordination des politiques spatiales et développer les partenariats. Ses Statuts ont été signés par les chefs d’État et de gouvernement de cinquante-quatre pays, en s’inspirant de l’Agence spatiale européenne et en l’adaptant aux besoins africains. L’article 2 précise les missions de l’agence : « L’Agence spatiale africaine (AfSA) est instituée (…) en tant qu’organe de l’Union africaine chargé de promouvoir, conseiller, coordonner le développement et l’utilisation des sciences et des techniques spatiales en Afrique ; des réglementations connexes pour le bénéfice de l’Afrique et du monde, et de renforcer la coopération intra-africaine et internationale ». Cette agence sera basée au Caire, en Égypte.

2. Des entreprises qui bouleversent le paradigme spatial

a. Le New Space, une révolution industrielle américaine

i. Les acteurs privés sur le devant de la scène

Le New Space désigne un ensemble d’évolutions nées aux États-Unis qui marquent l’industrie spatiale depuis une dizaine d’années : multiplication des acteurs spatiaux et en particulier des start-up, innovations technologiques, financements nouveaux, baisse du coût de l’espace et extension du champ d’application des technologies spatiales.

Parmi les entreprises américaines les plus emblématiques de cette tendance, peuvent être citées :

- Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) créée en 2002 par Elon Musk, le fondateur de Tesla Motors, et qui comptait plus de 9 000 employés en 2021. La société conçoit, construit et commercialise le Falcon 9, un lanceur moyen ou lourd selon les versions, et le Falcon Heavy, le lanceur opérationnel le plus puissant au monde (la charge utile peut atteindre 64 tonnes en orbite basse, 27 tonnes en orbite géostationnaire) (), ainsi que les moteurs Merlin qui les propulsent. Au 31 décembre 2020, le Falcon 9 totalisait 102 succès sur 104 lancements depuis 2015 et le Falcon Heavy, 3 succès sur 3 lancements depuis 2018. En 2020, SpaceX a effectué 25 % des lancements mondiaux (26 tirs sur 104). Si l’entreprise était un pays, elle se placerait ainsi en deuxième position derrière la Chine (39 tirs soit 35 % du marché mondial) ().

Depuis 2012, SpaceX développe également le lanceur super lourd Starship (charge utile de 100 tonnes en orbite basse, 21 tonnes en orbite géostationnaire) composé d’un premier étage Super Heavy et d’un second étage Starship, et équipé de nouveaux moteurs dénommés Raptors. Ce lanceur serait utilisé pour les missions sur la Lune (atterrisseur lunaire) et sur Mars (projet de colonisation porté par l’entreprise), pour le tourisme spatial ainsi que pour des liaisons ultrarapides entre deux points de la Terre.

Enfin, la compagnie a développé et commercialisé le vaisseau spatial Dragon qui assure le transport cargo vers et depuis l’ISS depuis 2012, ainsi que le transport de passagers depuis 2020.

- Blue Origin, créée en 2000 par Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, qui employait plus de 3 500 personnes en 2021. La société a développé le lanceur New Shepard pour les missions de tourisme spatial et de recherche (premier vol suborbital en 2015, première mission habitée en juillet 2021) et développe une nouvelle famille de lanceurs lourds réutilisables avec troisième étage optionnel, appelés New Glenn (jusqu’à 45 tonnes en orbite basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire) et dont le premier vol est prévu en 2022.

Blue Origin est également motoriste : la société a développé les moteurs BE-3, BE-4 et BE-7 pour ses lanceurs et pour la propulsion du futur lanceur lourd Vulcan de l’entreprise United Launch Alliance (ULA).

Enfin, l’entreprise a proposé l’alunisseur Blue Moon à la NASA dans le cadre du programme Artemis, mais celui-ci n’a pas été retenu.

- Virgin Galactic (), créée en 2004 par Richard Branson et composée d’environ 1 000 salariés. Elle est spécialisée dans les vols touristiques et de recherche. Son premier vol habité a été réalisé en 2018 en utilisant l’avion spatial suborbital VSS Unity ().

- Rocket Lab, une société américaine d’origine néozélandaise, créée en 2006 et qui emploie environ 600 personnes. Après avoir conçu et commercialisé le micro-lanceur Electron (premier vol en 2017), elle développe actuellement le lanceur moyen Neutron (8 tonnes en orbite basse, premier vol prévu en 2024).

- Planet Labs, une entreprise qui exploite, fabrique et opère des nano-satellites d’observation de la Terre (200 satellites actifs en 2021).

Cette liste traduit l’arrivée des acteurs du monde numérique – les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) – dans le secteur spatial à partir des années 2000. Ils ont apporté des financements privés conséquents, des méthodes de travail issues du monde numérique, mais aussi un nouveau modèle commercial basé sur l’utilisation des données issues du spatial. L’innovation est pensée pour l’utilisateur final, qui doit pouvoir y accéder à un coût plus faible.

Enfin, le New Space se caractérise par la multiplication des projets de méga-constellations de petits satellites en orbite basse. La plupart de ces projets proposent de fournir un accès plus performant à Internet () : constellation Starlink de SpaceX (12 000 satellites, voire 40 000 à long terme) (), constellation Kuiper Systems d’Amazon (3 000), constellation de l’entreprise indo-britannique OneWeb (650), constellation Lightspeed de l’entreprise canadienne Telesat (300), constellation Guowang de la Chine (13 000), constellation Sfera de la Russie (640), projet de constellation européenne, etc. Les satellites sont alors envoyés par grappes par des lanceurs traditionnels ou par des micro-lanceurs.

La mise en place de ces constellations est très rapide, et celle de Starlink est la plus avancée. En effet, 33 lancements ont été dédiés à Starlink depuis mai 2019, portant la constellation de Starlink à un total de 1 890 satellites dont 1 731 étaient opérationnels à la fin de l’année 2021 (version 0.9 : 60 satellites lancés, 55 satellites désorbités ; version 1.0 : 1 678 satellites lancés, 79 satellites désorbités ; version v1.5 : 152 satellites lancés, 1 satellite désorbité) ().

En additionnant tous les projets de constellations, 40 000 à 75 000 satellites pourraient être envoyés en orbite basse dans la prochaine décennie. Même si tous les projets ne voient pas le jour, ces chiffres sont bien supérieurs aux 3 000 satellites qui étaient jusqu’à présent actifs autour de la planète, toutes orbites confondues.

ii. Des entreprises soutenues par le secteur public

L’émergence du New Space ne résulte pas seulement d’initiatives privées : elle a été fortement encouragée par une ouverture du secteur public et par des investissements publics dès les années 1990. Depuis la décennie 2010, le développement du secteur commercial est même devenu un élément majeur de la stratégie spatiale américaine, une tendance renforcée sous la présidence de Donald Trump. La deuxième Space Policy Directives (SPD-2) publiée le 24 mai 2018 avait par exemple pour objectif direct de soutenir le développement du secteur privé, en allégeant les réglementations () (licence unique accordée par le département des transports pour le lancement ou la rentrée atmosphérique d’un engin spatial commercial et obtention facilitée de cette licence, modifications des qualifications demandées par la NASA et le secrétaire à la défense, etc.), sous la coordination du département du commerce devenu responsable de la réglementation des vols spatiaux du secteur privé.

La NASA s’est également désengagée de certaines activités () et a laissé les entreprises prendre le relais à travers des contrats publics. La NASA ne développe par exemple plus qu’un seul lanceur, le SLS, présenté supra. Pour le transport de marchandises et d’équipages vers l’ISS, elle mobilise désormais SpaceX et Boeing.

De même, le DoD passe des contrats avec le secteur privé. Comme l’indique le CNES dans une note, « en 2020, SpaceX a remporté avec ses deux versions de Falcon en activité le programme « National Security Space Launch » (NSSL) aux côtés d’United Launch Alliance (ULA). Dans ce cadre, les deux sociétés vont se partager tous les lancements des missions spatiales de sécurité nationale du Pentagone prévus entre 2022 et 2027. SpaceX devrait récupérer 40 % de ces contrats, représentant environ 2,5 milliards de dollars pour une quinzaine de missions. La confiance engrangée auprès du Pentagone pourrait permettre à SpaceX de remporter des contrats au-delà du domaine spatial : l’U.S. Air Force a estimé que les techniques de production de son nouvel avion de combat du programme Next Generation Air Dominance ne sont maîtrisées que par le secteur commercial, et laisse donc la porte ouverte à SpaceX sur ce projet » ().

Ces contrats publics permettent ensuite aux entreprises d’être compétitives en réduisant leurs prix sur le marché commercial. En effet, lorsque la société SpaceX facture un lancement 100 millions de dollars à la NASA, elle le propose à 50 ou 60 millions de dollars sur le marché commercial (). Ces contrats s’accompagnent également de transferts de technologies de la NASA et du DoD.

C’est un modèle que l’on pourrait qualifier de « rentabilité à géométrie variable » qui permet aujourd’hui à une entreprise comme SpaceX d’amortir ses coûts grâce aux nombreux lancements institutionnels payés très cher par le contribuable américain. Les coûts fixes de l’entreprise sont alors couverts, ce qui permet ensuite de concurrencer les entreprises européennes comme Arianespace sur le marché des lanceurs, en proposant des prix qui n’ont besoin de couvrir que les coûts marginaux.

De plus, les entreprises bénéficient d’un écosystème juridique et financier américain favorable au développement d’une industrie spatiale nationale. Plusieurs lois et déclarations politiques américaines exigent par exemple que les lanceurs soient fabriqués aux États-Unis pour les missions institutionnelles ().

Enfin, en cas de difficulté, ces acteurs sont aidés par le secteur public car ils sont devenus trop stratégiques pour faire faillite (« too big to fail »). En 2008, la société SpaceX avait ainsi déjà été aidée par un contrat de douze lancements vers l’ISS, d’un montant de 1,6 milliard de dollars, alors qu’un seul de ses quatre essais de fusée Falcon avait été réussi. L’entreprise rencontrait d’ailleurs des difficultés financières, et ce contrat a sauvé l’entreprise de la faillite.

iii. Des innovations technologiques majeures

Le New Space est caractérisé par des innovations technologiques dites « de rupture » : réutilisation des équipements, miniaturisation des composants, motorisation électrique, impression 3D, moteurs réallumables etc. ; favorisées par la numérisation de l’économie (« big data », intelligence artificielle) mais aussi par des modes de pensée et d’organisation différents.

La réutilisation des lanceurs est envisagée par la NASA et l’industrie spatiale américaine depuis les années 1960. Réalisée entre 1981 et 2011 par la Navette spatiale américaine, cette opération n’était toutefois pas rentable d’un point de vue commercial. C’est finalement SpaceX qui a été la première entreprise capable de récupérer en douceur le premier étage d’un lanceur en 2015 et à le réutiliser en 2017, soit une véritable rupture technologique qui a beaucoup contribué à la réussite commerciale et à la réputation de SpaceX. Aujourd’hui, la réutilisation est devenue quasi systématique pour l’entreprise : en 2020, 81 % des lancements de Falcon 9 ont utilisé un premier étage ayant déjà volé (contre 27 % en 2017) et un premier étage a été utilisé à cinq reprises. La société commence également à récupérer les demi-coiffes des lanceurs Falcon 9 (9 avaient été récupérées au 31 décembre 2020).

En mars 2021, 3 lanceurs étaient réutilisables et commercialisés aux États-Unis (Falcon 9 et Falcon Heavy de Space X ; Electron de Rocket Lab) et on dénombrait huit projets en développement, dont cinq projets en phase d’essai (Dream Chaser de Sierra Nevada, New Shepard de Blue Origin, SpaceShip Two de Virgin Galactic, Space X Starship et X-37B de Boeing) et trois projets en phase d’étude (Neutron de Rocket Lab, New Glenn de Blue Origin et Vulcan de ULA). Les caractéristiques techniques de ces différents projets sont comparées en annexe n° 4. Certains utilisent un atterrissage vertical avec rallumage des moteurs (Falcon 9, Falcon Heavy, New Glenn, New Shepard, SpaceX Starship), d’autres un atterrissage horizontal comme un avion (Dream Chaser, SpaceShip Two, X-37B), un parachutage (Vulcan) ou une récupération par hélicoptère (Electron, Neutron) ().

Le développement des nanotechnologies et la miniaturisation des composants électroniques et mécaniques ont aussi permis de réduire la taille et la masse des satellites, et donc de réduire les coûts de lancement. De plus, depuis 2012, les satellites peuvent utiliser une propulsion électrique ce qui réduit de 40 % leur poids par rapport à un carburant chimique (ergol).

Comme le notait l’OPECST dans une note publiée en octobre 2019, les satellites de télécommunication ont également « gagné en flexibilité et sont maintenant reconfigurables grâce à des capacités embarquées de traitement et d’intelligence artificielle, pour s’adapter en temps réel aux demandes du marché, réajuster leurs missions au cours de leur existence, voire leur octroyer une seconde vie (). De ce fait, le modèle de satellites fabriqués sur mesure et à la demande devient obsolète et leur production peut être standardisée et accélérée (dix-huit mois au lieu de trois à cinq ans) pour un grand nombre d’entre eux » (). L’accélération de la cadence de production des satellites et de lancement résulte aussi d’une organisation industrielle très concentrée, sorte de méthode fordiste appliquée au spatial.

b. Une industrie spatiale française et européenne qui peine à se renouveler

i. Quatre grands industriels à la tête de l’industrie spatiale européenne

L’industrie spatiale européenne s’est restructurée au cours des années 2010. Un maître d’œuvre principal a tout d’abord émergé pour les lanceurs : ArianeGroup, alliance d’Airbus et du motoriste Safran et dont Arianespace est la filiale. Les rapporteurs ont pu auditionner Stéphane Israel, PDG d’Arianespace. La société Arianespace (détenue à 74 % par Arianegroup) est opérateur de lancement depuis le Centre Spatial Guyanais, c’est-à-dire qu’elle commercialise et fournit les services de lancement Ariane, Vega et Soyouz à ses clients institutionnels et commerciaux (). Arianegroup est chargée du développement et de l’intégration des lanceurs.

En parallèle, on dénombre trois maîtres d’œuvre concurrents pour les systèmes satellitaires, qui représentent eux aussi des fleurons de l’industrie européenne et dont les rapporteurs ont pu auditionner les représentants :

- Airbus Defence and Space (ADS), créée en 2014 par la fusion de plusieurs entités préexistantes. Au sein d’ADS, l’entité « Space Systems » conçoit et fabrique des satellites, des équipements pour les systèmes de télécommunications civils et militaires, pour l’observation de la Terre et pour les programmes scientifiques et de navigation. Son chiffre d’affaires était estimé à 3,8 milliards d’euros et elle regroupait 12 000 employés dans douze sites dans le monde (dont des sites en France, en Allemagne et en Espagne) en 2020. L’entreprise conçoit par exemple le module ESM (European Service Module) du vaisseau spatial Orion de la NASA qui est développé dans le cadre du projet Artemis de retour sur la Lune ;

- Thales Alenia Space (TAS), joint-venture entre l’entreprise française Thales (67 %) et l’entreprise italienne Leonardo (33 %) qui emploie environ 7 700 personnes (dont 4 500 en France). TAS réalise les mêmes activités qu’ADS et possède dix-huit sites dans le monde (dont des sites en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni). Elle réalisait un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2020 et a décroché un contrat de 3 milliards d’euros au début de l’année 2021 avec le groupe canadien Telesat pour construire une constellation de 298 satellites. Le 23 octobre 2021, les rapporteurs ont pu assister au lancement de deux satellites fabriqués par TAS : le satellite de communication militaire Syracuse 4a pour la direction générale de l’armement (DGA) et le satellite de télécommunications luxembourgeois SES-17 doté d’une charge utile entièrement numérique ;

- l’entreprise allemande OHB (Orbitale Hochtechnologie Bremen), qui n’a pas encore la même puissance industrielle qu’Airbus ou Thales (environ 3 000 employés et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2019) et qui travaille aussi sur le secteur des lanceurs. Ses activités ne cessent d’augmenter et de se diversifier. OHB a notamment investi dans le projet de micro-lanceur allemand Rocket Factory Augsburg (RFA) One.

ii. Un « New Space » européen encore en développement

Les quatre grandes entreprises européennes du spatial se sont développées en suivant un modèle relativement traditionnel. Elles sont tout d’abord souvent issues du secteur aéronautique ou de défense et travaillent avec beaucoup de fournisseurs répartis dans toute l’Europe (dont des acteurs de taille moyenne comme Air Liquide et des plus petits fournisseurs). On constate une nette séparation entre la construction de satellites, les services de lancement puis les applications. Ces entreprises font partie de ce qui est parfois appelé ironiquement le « Old Space ».

La stratégie des autorités américaines pour soutenir le développement du New Space n’a pas encore été reprise par les acteurs publics européens. Les start-up européennes n’ont par exemple pas pu profiter des mêmes aides publiques que leurs concurrentes américaines, ce qui freine leur développement. Dans ce contexte, il est encore difficile de parler d’un « New Space européen ».

Néanmoins, de plus en plus de start-up sont créées chaque année en Europe dans le secteur spatial. Ces entreprises se spécialisent en règle générale dans un domaine en particulier, comme les micro-lanceurs, les nano-satellites, la propulsion, les applications terrestres ou les services spatiaux. Elles maîtrisent les dernières technologies, notamment grâce à des partenariats avec de grandes universités ou des agences spatiales nationales. Ces entreprises cherchent par ailleurs à s’établir comme des acteurs incontournables du secteur spatial européen. Par exemple, dix-neuf start-up françaises du secteur spatial ont créé le 7 mai 2021 l’Alliance New Space France () afin de fédérer leurs intérêts, faciliter les innovations et porter leur voix au niveau institutionnel.

Les rapporteurs ont eu l’opportunité d’auditionner ClearSpace, une start-up suisse emblématique de ce que pourrait devenir le New Space européen. Cette entreprise, qui a été créée avec l’appui de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, a remporté un appel d’offres de l’ESA pour développer un service d’élimination de débris spatiaux. Elle a ainsi pu développer des technologies de pointe grâce aux financements de l’ESA et de ses pays membres. Le développement de ClearSpace est similaire à celui de SpaceX et des autres acteurs du New Space américain, et montre comment les acteurs publics européens peuvent utiliser leurs appels d’offres pour favoriser l’entreprenariat en Europe. C’est de cette manière que pourra s’ouvrir un véritable « New Space européen ».

c. Un développement inégal dans les autres pays

Dans les autres grandes nations spatiales, le développement d’une forme de New Space, apparaît encore limité. C’est notamment le cas en Russie, où l’industrie spatiale reste très endogène. Une nouvelle législation adoptée en 2020 (décret n° 298) pourrait toutefois encourager le développement du secteur privé en réduisant les contraintes administratives imposées jusqu’alors. De même, en Inde, un mouvement d’ouverture vers le secteur privé est en cours, mais se heurte à la position hégémonique de l’agence spatiale indienne, l’ISRO ().

En Chine, le terme New Space n’est pas utilisé mais plutôt celui de spatial commercial. Marc Julienne, auditionné par les rapporteurs, note l’émergence de nombreuses start-up privées ou semi-privées dans le secteur spatial chinois, que ce soit en matière de construction de lanceurs (China Rocket, Expace, LandSpace, LinkSpace, iSpace, OneSpace), de satellites (Chang Guang Satellite Technology, SpaceOK) ou de fourniture de services satellitaires. L’objectif recherché par les autorités est de stimuler l’innovation et de diversifier les canaux de financements. Toutefois, les activités de ces entreprises demeurent sous le contrôle du Parti communiste et dépendent encore de financements publics ().

Les autorités chinoises ayant besoin d’une intégration extrêmement forte du secteur spatial pour compenser le retard vis-à-vis des États-Unis, l’émergence de géants du spatial comme SpaceX ou Blue Origin, qui feraient concurrence aux entreprises d’État, n’est pas envisageable ().

B. Des enjeux nouveaux expliquent le bouleversement du paysage spatial international

1. L’espace est de plus en plus attractif pour les acteurs publics et privés

a. Un secteur plus accessible et plus performant

Outre les prix bas pratiqués par des pays comme l’Inde ou la Russie pour les lancements, c’est surtout l’émergence de nouveaux acteurs industriels ainsi que l’utilisation de technologies de rupture qui ont permis de réduire drastiquement les coûts de production des produits spatiaux et de mise en orbite. La réduction de ces coûts était d’ailleurs un élément clé de la stratégie de développement de ces acteurs.

Les industries spatiales américaine et européenne sont traditionnellement organisées autour de grands clients publics (la NASA et le DoD aux États-Unis) et de grands industriels fournisseurs, entourés de sous-traitants (). Dans ce modèle, les structures hiérarchiques sont souvent complexes et les coûts fixes importants. De plus, les acteurs se spécialisent chacun dans des activités différentes et peuvent même être situés dans des zones géographiques éloignées (). Ainsi, avec ce modèle, les coûts de production et de lancement sont importants. De plus, l’innovation n’est pas toujours encouragée, car la fiabilité devient une obsession, chaque fournisseur souhaitant garder sa place dans la chaîne, en produisant des produits sûrs.

Les acteurs du New Space ont apporté un nouveau modèle organisationnel, plus performant, dont l’exemple le plus poussé est SpaceX. La société utilise de nouvelles méthodes de management, issues de l’industrie digitale (espaces de travail ouverts, management horizontal, etc.). Surtout, elle a choisi un modèle d’intégration verticale qui lui permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur et de diminuer le coût des produits et des services finaux. La société concentre en effet l’ensemble des activités spatiales possibles : de la production du satellite au lancement et à la fourniture de services aux usagers, et a pour objectif d’être la plus autonome possible sur chacune de ces activités. Enfin, elle réduit au maximum le nombre de sites de conception et de production. Ce modèle permet de supprimer une grande partie des coûts intermédiaires et d’assurer une meilleure coordination entre les différents sites industriels.

De plus, les entreprises du New Space se caractérisent par une certaine culture du risque, qui est encouragée par les appels d’offres publics et qui favorise l’innovation. Si le développement du lanceur Falcon 9 de SpaceX a été marqué par de nombreux échecs, la société les présente comme des enseignements indispensables au développement du produit final : le premier lanceur privé partiellement réutilisable et, contrairement à la Navette spatiale, rentable. Or, la récupération du premier étage du lanceur est sans doute l’innovation qui a eu le plus d’effet sur la réduction des coûts puisque cet étage représente environ 70 % du coût du lanceur. En le récupérant, l’entreprise peut réutiliser des composants techniques très onéreux, mais aussi gagner du temps pour le lancement suivant et donc augmenter le nombre de ses lancements et les revenus associés.

D’autres innovations telles que l’automatisation de la production, l’impression 3D, la miniaturisation des satellites voire leur standardisation et la construction à l’horizontale des fusées ont également réduit les coûts () et accéléré la cadence de production, ce qui permet de diminuer le prix final proposé au client. En parallèle, la réduction du poids des satellites – liée à leur miniaturisation et éventuellement à l’utilisation de la propulsion électrique – a également un vrai impact sur le coût de lancement.

Ainsi, ces différentes innovations ont permis de réduire drastiquement le coût d’accès à l’espace. Selon un article d’Éric André Martin pour l’IFRI publié en mars 2021 : « On estime que le coût d’envoi dans l’espace d’un kilo de fret par un lanceur conventionnel est resté stable entre 1970 et 2000, avec un peu plus de 18 000 dollars. Le coût pour une fusée Falcon 9 serait ramené à 2 600 dollars pour des lancements commerciaux en orbite basse » ().

Des acteurs qui n’auraient auparavant pas pu accéder à l’espace, peuvent désormais l’utiliser voire dans certains cas fabriquer eux-mêmes des engins spatiaux.

b. Un secteur toujours plus stratégique

i. Des infrastructures spatiales au cœur du monde numérique

L’ère digitale a permis non seulement d’améliorer la performance des satellites et des lanceurs (voir supra), mais aussi en parallèle de diversifier les utilisations de l’espace.

Premièrement, les satellites d’application () assurent des services devenus indispensables à tous et qui représentent donc des enjeux économiques très importants :

– la météorologie et l’observation de la Terre : les satellites profitent de leur position en orbite pour recueillir des données souvent beaucoup plus précises que les instruments terrestres. Le programme Copernicus de l’Union européenne produit par exemple des données d’observation de la Terre gratuitement, qui bénéficient à des secteurs d’activité très différents tels que la santé publique, les transports ou l’agriculture ;

– la navigation avec notamment le GPS (Global Positioning System) américain et Galileo de l’Union européenne. La Commission européenne estime que 7 % de l’économie de l’Union dépend des données transmises par Galileo pour son bon fonctionnement () ;

– les télécommunications, et notamment l’accès à Internet en haut débit partout dans le monde, un objectif porté par les différents projets de constellations évoqués supra, et qui répondrait à de nombreux domaines tels que l’Internet des objets ou le développement du cloud computing, c’est-à-dire la fourniture via Internet « d’un ensemble de services informatiques au travers de serveurs mis à disposition des clients » (OPECST) ().

Plus généralement, l’espace est devenu un maillon essentiel de l’économie de la donnée. Les infrastructures spatiales génèrent des millions de gigaoctets de données, souvent plus rapidement et plus précisément que les systèmes terrestres. Elle participe au phénomène de big data (données massives) ([62]). Or, l’amélioration constante des capacités de traitement des données rend possible leur utilisation voire leur commercialisation. Une fois traitées sur Terre, elles ont de multiples usages pour l’industrie, l’agriculture, le transport maritime, la météorologie, la gestion des ressources naturelles, la prévention et le suivi des risques naturels, etc. Les rapporteurs ont auditionné M. Christophe Vassal, le PDG de l’entreprise CLS qui fournit des solutions d’observation et de surveillance de la Terre depuis 1986 dans de nombreux domaines et pour des acteurs publics comme privés (suivi des surfaces vertes et des espèces sauvages, surveillance des bateaux de pêche, suivi des flottes terrestres, convois humanitaires). L’humanité devient de plus en plus dépendante des données spatiales.

Par ailleurs, l’économie spatiale pourrait se diversifier dans les décennies à venir. L’entreprise BlueOrigin développe actuellement le projet Orbital Reef, une station spatiale en orbite basse à usage commercial, scientifique et touristique qui serait mise à la disposition de clients privés et institutionnels à l’horizon 2030. Ce type de projet pourrait contribuer au développement de la production industrielle en orbite, profitant des avantages de l’apesanteur, notamment en matière médicale (). Enfin, les projets de tourisme spatial se multiplient (). L’année 2021 a été rythmée par les vols privés réalisés par les entreprises SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic. Bien qu’ayant des caractéristiques très différentes, ces vols ont en commun la présence de personnel non entraîné à bord, ce qui confirme la possibilité de rendre le vol spatial accessible à tout un chacun. Selon la banque d’investissement UBS, l’industrie du tourisme spatial aura une valeur de 4 milliards de dollars en 2030, soit une proportion faible mais non négligeable de l’industrie spatiale en général.

Au total, l’économie spatiale est évaluée par l’ONU à plus de 400 milliards de dollars dont 80 % d’activités commerciales (bureau des affaires spatiales, 2021) (). L’espace peut aujourd’hui être considéré comme la nouvelle frontière du développement technologique. En conséquence, le secteur attire des financements privés très importants, notamment via le capital-risque aux États-Unis.

ii. Un outil de développement

Les satellites, en particulier ceux qui permettent l’observation de la terre, la navigation ou les télécommunications, sont devenus essentiels pour le développement économique, social et environnemental d’un pays. Les applications spatiales semblent même avoir un effet multiplicateur sur ce développement. À titre d’exemple, l’ESA estime que le programme Galileo a eu un bénéfice économique de 62 milliards d’euros en 2020, pour un coût de 3,2 milliards d’euros, sur la période 2000-2020 ([66]).

Lors de son audition, M. Sékou Ouedraogo, président de l’African Aeronautics & Space Organisation (AASO), a démontré comment les infrastructures spatiales pourraient, à terme, répondre aux différents besoins socio-économiques du continent africain. L’utilisation de données satellitaires pourra, par exemple, aider à prévoir et prévenir les invasions de criquets, assurer la sécurité alimentaire en localisant les points d’eau ou en suivant l’état des cultures, ou lutter contre les épidémies de malaria en localisant plus précisément les zones à risque. Le spatial est ainsi un outil puissant pour contribuer au développement durable en Afrique. Le président du CNES a d’ailleurs souligné durant son audition que des partenariats émergeaient entre des acteurs du spatial et les agences de développement comme l’Agence française de développement (AFD) (voir également la partie IV. C. 1.).

De la même manière, Mme Isabelle Sourbès-Verger a partagé lors de son audition son analyse de la politique spatiale chinoise. Selon elle, cette politique n’a pas eu pour vocation première de faire de la Chine une puissance spatiale pouvant concurrencer les États-Unis, mais plutôt de répondre aux besoins internes en matière de développement.

Le spatial joue également un rôle clé dans les politiques publiques de lutte contre les dérèglements climatiques. Selon un rapport de l’OCDE publié en 2019, plus de la moitié des variables essentielles sur le climat repose sur des données recueillies par satellite (). Les satellites météorologiques et les satellites d’observation de la Terre communiquent, de manière fiable et actualisée, des informations essentielles pour la gestion des activités terrestres et maritimes ainsi pour les modèles d’évolution climatique. Les informations transmises par ces infrastructures permettent ensuite aux pouvoirs publics de concevoir des politiques adaptées. Dans ce contexte, un Observatoire spatial du climat a été créé en 2019 afin de procurer aux décideurs des données fiables et actualisées sur les dérèglements climatiques et leurs effets.

|

L’Observatoire spatial du climat

L’Observatoire spatial du climat (Space climate observatory, SCO) est un projet multilatéral à l’initiative du CNES, lancé officiellement le 17 juin 2019. À la fin de l’année 2021, il regroupait plus d’une trentaine d’agences spatiales ainsi que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et le Bureau des affaires spatiales (BAS) de l’ONU. Ses membres se réunissent régulièrement à l’occasion de comités de pilotage. Le SCO peut également se décliner à l’échelle nationale : trois agences ont été mises en place en France, en Chine et au Mexique. Ces dernières sont chargées de faire le lien entre le SCO lui-même et les pouvoirs publics nationaux.

Le SCO a pour objectif de donner aux décideurs de tous les pays le même diagnostic fiable et actualisé sur l’état de la planète, à travers la mise à disposition de données scientifiques recueillies par satellite et la production d’indicateurs et de modèles. Ainsi, le SCO doit permettre d’indiquer avec précision l’impact des politiques publiques en matière de lutte contre les dérèglements climatiques.

Le principal enjeu pour l’avenir du SCO est d’apparaître comme un interlocuteur indispensable sur sa thématique. Cela passe par l’inclusion de nouveaux membres (notamment la NASA) et par la diffusion de ses services à des pays vulnérables, sans agence spatiale, principalement en Afrique et dans le Pacifique. La signature de la charte internationale du SCO en 2022 aidera à établir plus fermement l’organisation dans le paysage institutionnel mondial et à légitimer son action.

|

Les nombreuses utilisations du spatial sont résumées dans le schéma ci-dessous.

Les utiLIsations des technologies spatiales en 2021

Sources : Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne à partir de données de la Commission européenne, de la Banque européenne d’investissement et du Parlement européen.

iii. Un enjeu de souveraineté

L’espace est un enjeu de souveraineté économique et industrielle. La dépendance envers les télécommunications et les données transmises par des satellites pour les différentes activités évoquées supra rend l’investissement dans le spatial indispensable.

Or, le secteur spatial offre une prime au premier entrant : les coûts fixes élevés et les risques de saturation de l’environnement spatial, notamment en orbite basse, récompensent les acteurs ayant investi en premier et proposant un service efficace. Ils bénéficient alors des meilleurs lieux, pour une technologie donnée. Dans ce contexte, la compétition est forte entre les acteurs – les États et les entreprises, aidées par les États – et extrêmement politique. Dans un article publié en octobre 2020, Mme Murielle Lafaye, responsable du pôle Intelligence économique du CNES, parlait du secteur spatial comme un des fronts de la « guerre économique » qui sévit entre les puissances mondiales : il est essentiel d’y investir afin de conserver ou d’acquérir une position économique dominante ().

L’espace est également indispensable en matière militaire – ce que démontrera la suite du rapport (I.B.2).

Au-delà de ces deux domaines – économique et militaire – l’espace est aussi un enjeu de soft power important. Les programmes d’exploration font rêver l’opinion publique et confèrent du prestige aux États qui en sont à l’origine. Le programme Apollo (1961-1972) a par exemple contribué à renforcer le statut de puissance des États-Unis pendant la guerre froide.

Enfin, il est important de noter que la souveraineté des États peut être menacée par des cyberattaques vers ou depuis l’espace. Les infrastructures terrestres sont concernées, tout comme les fréquences utilisées pour communiquer entre l’orbite et le sol et les satellites eux-mêmes.

La protection des infrastructures spatiales est donc absolument nécessaire pour conserver une réelle souveraineté en orbite comme sur Terre. En définitive, on peut dire que la souveraineté spatiale démarre sur Terre.

2. Une militarisation et une arsenalisation de l’espace

a. Un milieu incontournable pour les armées

i. Un milieu déjà perçu comme stratégique par les armées

L’utilisation de l’espace à des fins militaires n’est pas une chose nouvelle (). Elle n’a fait qu’augmenter depuis les premières transmissions d’images réalisées en 1960 par un satellite d’observation militaire américain. Les capacités spatiales sont mêmes devenues indispensables pour la veille stratégique et pour l’appui aux opérations militaires terrestres, aériennes et maritimes.

Si les articles 3 et 4 du traité de l’espace de 1967 précisent que l’usage de ce dernier doit se faire à des fins pacifiques, ils n’en interdisent pas pour autant les activités spatiales militaires. À l’article 4, les parties s’engagent seulement à ne pas mettre en orbite des armes de destruction massive et à ne pas militariser la Lune et les autres corps célestes.

Une distinction sémantique doit être faite entre la militarisation et l’arsenalisation de l’espace.

La militarisation concerne l’usage des moyens spatiaux dans un cadre militaire et a été pensée dès les débuts de la conquête spatiale. Pendant la guerre froide, les Américains et les Russes ont fait usage de satellites comme relais de communication militaire, de renseignement et de moyen de surveillance. Aujourd’hui, le développement des applications militaires dans l’espace comprend à la fois la surveillance de l’espace, l’observation (la constitution de données géographiques, le recueil de renseignements, l’appui aux opérations), l’écoute, les télécommunications, les systèmes spatiaux de positionnement-navigation-datation (en anglais positioning-navigation-timing, PNT), ainsi que des systèmes d’alerte anti-missile balistique et de détection d’explosion nucléaire.

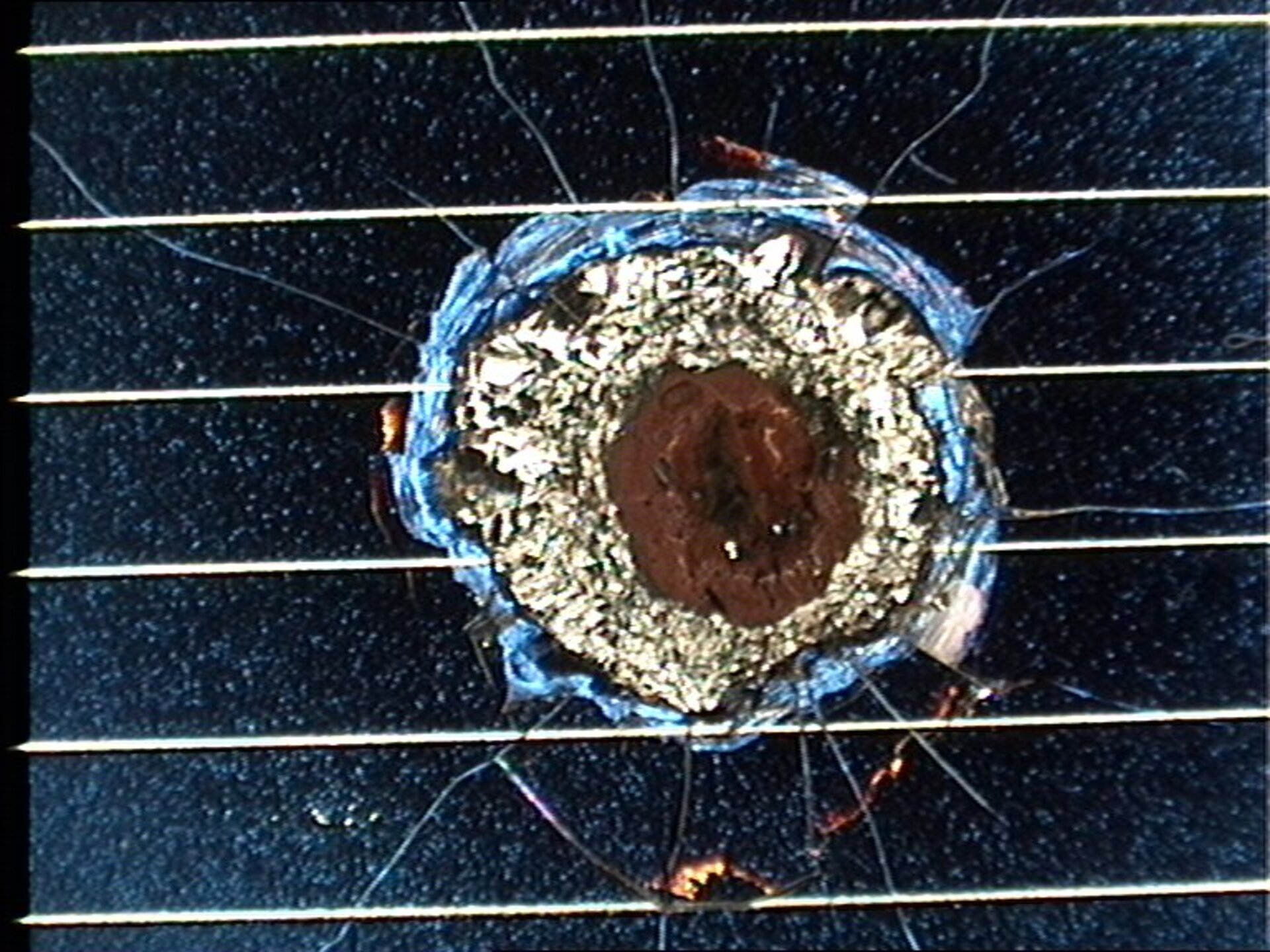

L’arsenalisation de l’espace concerne le déploiement d’armes en orbite et est plus récente. Née pendant la guerre froide de la confrontation entre les deux blocs, elle a ensuite été mise en suspens avant de s’accroître à nouveau ces dernières années. Les moyens offensifs peuvent être classés ainsi : les capacités co-orbitales (Rendezvous and Proximity Operations – RPO), les capacités par ascension directe (la menace cinétique – Tir ASAT et ICBM), les armes à énergie dirigée (AED), les micro-ondes à haute intensité (High-power microwave - HPM), le laser ainsi que les moyens électroniques (brouilleurs de radiofréquence et cyberattaques).

Selon le général Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace dans un article de presse publié en décembre 2021, « l’arsenalisation, qui correspond au développement de capacités militaires offensives et défensives espace/espace ou espace/terre s’est révélée lors du tir destructif d’un missile anti-satellitaire chinois en 2007 et a véritablement pris son essor au milieu des années 2010, à la faveur de la dégradation de l’environnement géostratégique mondial. » ()

ii. De nouvelles opportunités technologiques avec le New Space

La Stratégie spatiale de défense (SSD) française indique que les armées françaises « [devront] tirer parti des ruptures technologiques et d’usage du New Space. » ()