|

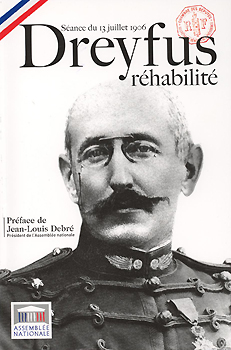

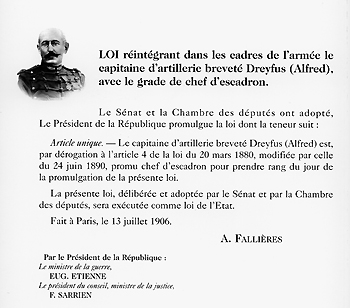

Il y a cent ans, le 13 juillet 1906, s’achevait l’affaire Dreyfus, une des plus retentissantes erreurs judiciaires. La loi réhabilitait Alfred Dreyfus en le réintégrant dans les cadres de l’armée. En décembre 1894 le capitaine Alfred Dreyfus est jugé pour haute trahison et condamné à la dégradation militaire et à la déportation perpétuelle. Dreyfus crie son innocence. L’opinion apprend qu’il a été condamné sur la base d’un dossier non communiqué à la défense. L’armée refuse de reconnaître l’erreur judiciaire. Un faux est fabriqué désignant Dreyfus comme traître. Au terme d’un combat incessant, exemplaire pour la démocratie, provoquant une intense mobilisation, la Cour de cassation reconnaissait Alfred Dreyfus innocent du crime qui lui était imputé et le 13 juillet 1906, la loi réintégrait celui-ci dans l’armée, faisant triompher la justice et les droits imprescriptibles sur la raison d’État. Réédition du compte rendu de la séance du 13 juillet 1906 Voir le dossier « réhabilitation d'Alfred Dreyfus par la Chambre des députés »

« L'Affaire

Dreyfus » d'Yves Boisset, le tournage à l'Assemblée nationale

« De l’accusation contre Dreyfus, il ne reste rien debout, et ne subsiste rien pouvant lui être imputé à crime ou délit » : tel est l’arrêt définitif rendu il y a cent ans par la Cour de cassation, le 12 juillet 1906. Le lendemain même, les députés en tirent les conséquences, dans une séance historique dont j’ai voulu rééditer le compte rendu intégral. Sa lecture, en effet, me semble pleine d’enseignements. L’affaire Dreyfus, du début à la fin, est à la fois une bataille judiciaire et parlementaire. De l’injuste arrestation du capitaine, le 15 octobre 1894, jusqu’au vote de sa réintégration dans l’armée, le 13 juillet 1906, l’hémicycle retentit de débats d’une intensité inouïe, dans lesquels la représentation nationale donne à voir le meilleur et le pire. Il y a deux manières de se pencher sur l’histoire de l’Affaire. Une approche systématiquement négative et masochiste tendrait à prouver que la France est un pays antisémite. Une analyse plus optimiste, mais aussi plus juste, nous conduit à constater qu’au terme d’un long combat qui vit en effet se déchaîner l’antisémitisme de certaines factions, la justice finit par triompher, ce dont Dreyfus lui-même, républicain convaincu, écrivit n’avoir jamais douté. Cette victoire du droit est d’abord une victoire du civisme : la droiture du lieutenant-colonel Picquart, qui refusa de couvrir l’erreur judiciaire, l’exigence morale d’hommes politiques comme Auguste Scheurer-Kestner, Ludovic Trarieux ou mon prédécesseur au fauteuil Henri Brisson, l’engagement d’intellectuels comme Bernard Lazare et Émile Zola, nous rappellent tout ce que peut la volonté au service d’un idéal. Mais ces combattants exceptionnels n’auraient pu triompher, en définitive, s’ils n’avaient pu recourir à ces deux garanties fondamentales : l’indépendance de la justice et le contrôle parlementaire. Comme magistrat et comme président de l’Assemblée nationale, je peux le proclamer hautement : la réhabilitation de Dreyfus est une authentique victoire de la démocratie. C’est en vain que les antidreyfusards ont invoqué sans vergogne la patrie, l’honneur de l’armée, comme si l’amour de son pays excluait toute justice ; à cet égard, je salue le symbole que constitua, en 1906, la nomination d’un ancien officier, Adolphe Messimy, pour rapporter le projet de loi tendant à réintégrer Dreyfus dans les cadres de l’armée. A la question classique de savoir s’il faut préférer une injustice à un désordre, la démocratie répond que l’injustice constitue en soi un désordre, le plus inacceptable de tous. La République, parce qu’elle est la liberté, doit aussi être la vigilance. C’est ce que nous rappelle cette grande séance du 13 juillet 1906. Les députés, à une écrasante majorité, votent la réintégration de Dreyfus. Mais il s’en trouve tout de même trente-deux – dont Maurice Barrès – pour la refuser, trente-deux qui, selon le mot de Messimy, demeureront « obstinément et volontairement aveugles ». Puis, à peine acquis le vote de cette mesure réparatrice, une interpellation dégénère en pugilat et le jeune Albert Sarraut, ayant colleté son adversaire nationaliste Pugliesi-Conti, reçoit le soir même une grave blessure à l’épée. Enfin, pour clore cette journée historique, les députés votent le transfert au Panthéon des cendres de Zola ; mais le 4 juin 1908, quand la cérémonie a lieu, Alfred Dreyfus est encore blessé par un exalté. On le voit, l’innocence établie ne désarme pas les haines. Le 13 juillet 1906, les élus de la Nation ne font que constater la fin de l’Affaire dans sa dimension procédurale. Or, comme l’ont compris des hommes aussi différents que Clemenceau et Péguy, l’affaire Dreyfus est immortelle. »

Jean-Louis

Debré,

|