|

|

Fête de la musique

|

|

Concert à l’Assemblée Nationale le 21 juin 2003,

de 19 heures à 21 heures

devant le péristyle du Palais Bourbon, face au pont de la Concorde

|

La

Fanfare de la Garde Républicaine de Paris : un peu d'histoire

|

La Fanfare de

Cavalerie de la Garde Républicaine

La fanfare de

cavalerie assure la pérennité des fanfares montées et fait revivre au cœur

des Français le panache et le souvenir des prestigieux régiments de l'armée

française. Elle compte 40 exécutants.

Les trompettes de la garde remontent à la garde municipale, créées par le

décret du 4 octobre 1802. Les effectifs ont été plus ou moins étoffés selon

les règlements en vigueur aux différentes époques.

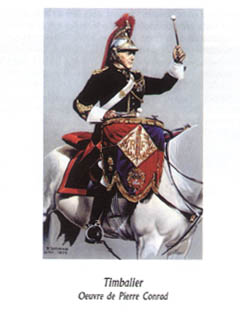

En 1848, Paulus est nommé chef trompette à la garde républicaine. Il dispose

alors de 12 trompettes, 1 trompette-major - 2 timbaliers - 5 trompettes cor - 3

trompettes contre-basse - 2 trompettes alto - 5 trompettes basse - 22 trompettes

d'ordonnance.

Remontée en chevaux alezan pour ses trompettes, en chevaux gris pour ses

timbaliers, la fanfare prend part, en tête du régiment de cavalerie, aux

escortes présidentielles et des chefs d'État étrangers, aux défilés et aux

prises d'Armes. Avant 1937, il n'existait pas de timbales à la fanfare mais

une caisse claire et une paire de cymbales pour les défilés à cheval.

Les timbales

furent offertes en 1937 par la ligue hippique d'Ile de France. Les tabliers

de grande tenue ont été dessinés par le peintre militaire Lucien Rousselot.

Le répertoire de la Fanfare de cavalerie comporte les "Ordonnances des

trompettes" (sonneries réglementaires) composées par David Buhl en 1803

et toujours en vigueur de nos jours.

Le

répertoire comporte également de très nombreuses marches régimentaires d'artillerie

et de cavalerie évoquant les artilleurs, les cuirassiers, les dragons, les

hussards, les chasseurs, les spahis, les chasseurs d'Afrique...et bien sûr

différentes marches de la garde composées par ses trompettes-majors

successifs.

|

BICENTENAIRE DE LA FANFARE DE CAVALERIE DE LA GARDE

RÉPULICAINE

( octobre 2002 )

La fanfare de la garde

républicaine reste l’ornement obligé des grandes cérémonies de la

capitale, où les beaux défilés militaires perdraient de leur éclat aux yeux

des Parisiens et des étrangers sans l’apparat et le martial entrain qu’ils

apportent. Les trompettes dont les notes éclatantes précèdent tout défilé

de cavalerie dans Paris, forment la première fanfare de France. Leur histoire

est intiment liée à celle des troupes d’honneur et de sûreté de la

capitale qui, sous différentes dénominations, remontent par filiation

officiellement admise à la " garde municipale de Paris "

créée le 12 vendémiaire de l’an XI (4 octobre 1802).

(Citation du lieutenant-colonel Schilte).

Les archives des différentes

administrations militaires ne possèdent que très peu d’éléments sur les

périodes couvrant la création de la fanfare jusqu’au début du XIXe siècle.

En revanche, les registres régimentaires laissent apparaître les qualités de

chacun des trompettes-majors alors nommés.

Il convient de noter que durant

toute l’histoire de la fanfare de cavalerie de la garde, et ce sous toutes les

appellations ou régimes en vigueur, il sera fait mention de trompettes, et par

la suite de timbaliers pour désigner les musiciens de cette formation musicale.

LA NAISSANCE DE LA FANFARE, LE

TROMPETTE-MAÎTRE JEAN-LOUIS GRASSE

Les archives du ministère de la

Défense n’ont pas permis de situer nommément le trompette-maître (il n’est

pas encore fait mention du titre de trompette-major dans l’organigramme du

corps en 1802, mais bien de trompette-maître), en place à la création du

corps de la garde municipale, le 12 vendémiaire de l’an XI. Le

14 juin 1803, soit neuf mois après la création du corps, le

brigadier-trompette Jean-Louis Grasse est nommé à la direction de la fanfare,

qui est à cette époque un embryon musical puisque les trompettes se trouvaient

alors répartis dans les différents escadrons de la Garde municipale de Paris.

Il restera à la tête de la fanfare jusqu’au 7 mars 1807, date à

laquelle il sera muté au régiment des dragons de la garde impériale. On peut

supposer que le répertoire de la fanfare d’alors se composait principalement

des sonneries de quartier ainsi que de quelques marches pour trois et quatre

parties de trompettes comme celles écrites par David Buhl ou Georges Frédéric

Fuchs.

LA FANFARE, DE L’EMPIRE À LA RÉVOLUTION

DE 1848

Alors que l’Empire est en place

depuis deux ans, le brigadier-trompette Nicolas Hein, née le 21 octobre

1762 à Neustadt (Allemagne), est nommé le 25 juillet 1807 en qualité de

trompette-major à la garde municipale de Paris, après avoir servi au 11e chasseurs

à cheval comme musicien, à la 3e demi-brigade auxiliaire comme

artiste musicien, à la 110e demi-brigade de ligne comme musicien

gagiste, au 6e hussards en qualité de chef de musique, et au 19e

de ligne comme musicien gagiste. Il conservera ses fonctions à la garde

municipale de Paris jusqu’au 11 mai 1811, date à laquelle il rejoint le

1er régiment de chevau-légers lanciers de la garde impériale.

En 1811, le 6 août, Henry

Gérard, lui-même né le 24 octobre 1784 à Sedan, prend en main les destinées

de la fanfare après avoir servi comme musicien au 2e hussards et à

la compagnie des Guides. Un décret impérial porte à huit le nombre des

trompettes à cheval pour les quatre compagnies du corps. C’est seulement en

1820 que cet effectif sera porté à douze trompettes. Il variera ensuite de

huit à seize, selon les époques.

Généralement, l’histoire de

la fanfare reste intimement liée à celle de la France puisque le changement du

trompette major est souvent concomitant à la chute d’un régime.

Ainsi, après les évènements de

juillet 1830, François-Nicolas-Chrysostome Jacqmin est nommé le 1er

septembre 1830 à la tête de la fanfare dont il quittera la direction le

6 janvier 1847, quelques mois avant la chute de la monarchie de juillet.

Jacqmin avait lui aussi un passé militaire et musical des plus impressionnants

puisqu’il s’était engagé comme brigadier-trompette dans les dragons de la

garde impériale, dans les mousquetaires en 1815, à la musique des escadrons de

service des ex-gardes du corps du Roi en 1821 avant de rejoindre la garde

municipale en 1830. S’il était un musicien talentueux, il fut aussi un

valeureux soldat car on trouve sa trace lors de la campagne de Russie en 1812,

de Saxe en 1813 ou de Belgique en 1815. Insigne distinction, il fut nommé

chevalier de la Légion d’honneur.

LA FANFARE SOUS LA IIe

REPUBLIQUE ET LE SECOND EMPIRE : JEAN-GEORGES PAULUS

Jean Usse, ancien du 6e

de ligne, du 1er dragons et du 8e hussards, lui succédera

le 10 février 1847. Il assurera un passage assez bref à la tête de la

formation puisqu’il quittera ses fonctions l’année suivante, le

16 mars 1848.

Jean Barrière fut à son tour

nommé trompette-major le 1er juillet 1848. Il n’exercera ses

fonctions qu’un mois et sera remplacé le 13 août par Jean-Georges

Paulus.

Jean-Georges Paulus, né le

5 août 1816 à Haguenau, a commencé très jeune sa carrière militaire

comme clarinettiste gagiste au 10e chasseurs à cheval. En 1835,

il obtient un premier prix de clarinette au conservatoire de Paris. Il devient

par la suite chef de musique sur les navires Hercule et La Belle

Paule, où il participe aux cérémonies du transfert des cendres de

Napoléon. Il est officiellement nommé chef de musique du Prince de Joinville.

En 1848, à son arrivée à la

garde républicaine, il trouve les douze trompettes du régiment de cavalerie

disséminés dans les escadrons de marche. C’est sans nul doute de ce noyau

musical dont il se servira pour constituer le prestigieux orchestre d’harmonie.

Par ailleurs, la même année, l’administration préfectorale de Paris confie

à la garde républicaine un lot de trente-six instruments pour la constitution

d’une musique. La nomenclature instrumentale de ce don laisse supposer que c’est

bien pour la constitution d’un orchestre, et non pour la fanfare elle-même

qui continue, d’ailleurs à œuvrer sur ses propres instruments et son répertoire

spécifique.

Le brigadier-trompette

Frédéric-Thomas Fillaire, strasbourgeois né le 21 juin 1832, trompette

au 9e d’artillerie, prendra en 1864 la succession de Paulus.

Il restera à la direction de la fanfare jusqu’au 4 novembre 1874.

Nous pouvons noter que la fanfare

s’illustre par des innovations techniques. En effet, le trompette Lecomte

dépose, en 1871, auprès du ministère de la guerre un brevet d’invention

permettant aux trompettes de cavalerie de passer de la tonalité Mi bémol à

celle de Si bémol. Il est fort probable qu’il s’agit du système de

transposition à barillet encore employé par les musiques de l’armée belge.

LA FANFARE AU DÉBUT DE LA IIIe RÉPUBLIQUE

En 1874, lors du départ de

Fillaire, les différentes archives des services consultés laissent un doute

sur le nom du, ou des trompette(s)-major(s) successif(s) jusqu’en 1885. Il ne

subsiste pas de trace des activités ou événements auxquels prend part la

fanfare durant cette période, mais il ne fait nul doute qu’elle participe à

la grande cérémonie du 14 juillet 1880 à Longchamp où le président

Grévy et la Chambre des députés viennent de décréter le 14 juillet

comme jour de fête nationale.

Les trompettes du régiment de

cavalerie de la garde républicaine avaient la particularité d’être

remontés en chevaux gris, afin d’être immédiatement distingués sur le

champ de bataille par les officiers auprès desquels ils étaient affectés. L’inconvénient

majeur de cette distinction était que l’ennemi les identifiait tout aussi

facilement, et pouvait interrompre ainsi la chaîne de transmission des ordres.

Pour mettre fin à cette vulnérabilité, une réforme adoptée en 1885 permet

la remonte des trompettes en chevaux alezans.

LA FANFARE AU DÉBUT DE LA IIIe RÉPUBLIQUE

Son petit-fils, âgé à ce jour

de 84 ans, nous a fait part de souvenirs d’enfance qui ont permis d’aller

un peu au-delà des renseignements contenus dans les archives militaires. Ainsi,

nous savons que Causy est né le 3 juin 1851 à Aumetz. Cette petite ville

lorraine est alors soumise aux vicissitudes de la politique et des guerres.

Tantôt elle se trouve en France, tantôt en Allemagne. En 1871, Aumetz est une

ville alors française, mais qui doit être annexée à l’Allemagne dans les

jours à venir. Pour éviter de revêtir l’uniforme allemand, Causy quitte sa

famille pour s’engager dans un régiment de cuirassiers. Après cet engagement

de cinq ans, il retourne à la vie civile et travaille chez un facteur de piano.

Lorsque l’opportunité se présente, il souscrit un nouvel engagement auprès

de la garde républicaine dont il devient le trompette-major en juillet 1885.

Causy semble avoir été le

premier trompette-major à avoir écrit des œuvres pour sa fanfare. Récemment

encore, il était convenu de dire que la polka La Sentinelle était la

pièce la plus ancienne du répertoire puisque les archives de la fanfare ne

possédaient que cette seule composition de lui. En 1999, contactés par ses

descendants, nous découvrons un patrimoine musical jusqu’alors ignoré de

tous. Un recueil de partitions manuscrites, dont certaines n’ont pas encore de

titre ou demeurent inachevées, met en évidence un compositeur fécond. En

effet, il a laissé un répertoire d’une soixantaine de pièces dont certaines

sont d’une très belle teneur musicale. Il est aussi l’auteur d’un Traité

complet du coup de langue, méthode de trompette qui a sûrement servi de

base à des générations d’instrumentistes.

Les compositions de Causy furent

écrites pour la nomenclature instrumentale que possédait la fanfare de

cavalerie à cette époque. Pour cette raison, un important travail de

réorchestration est nécessaire afin que ces œuvres correspondent à la

diversité actuelle des pupitres instrumentaux.

En effet, les trompettes-cors,

les contrebasses, à système chromatique ainsi qu’un pupitre de percussions

des plus complets, sont venus, au fil du temps, enrichir la palette sonore de la

fanfare de cavalerie.

Il n’en reste pas moins que ce

trompette-major fut un compositeur reconnu et un chef de formation de grande

valeur qui sut innover.

Un rapport établi en 1903 par

Gabriel Parès, chef de la musique de la garde républicaine, évalue l’action

de Jean-Baptiste Causy en ces termes : " le maréchal des logis

trompette-major Causy a formé un corps de trompettes remarquables comme il n’en

existe dans aucun régiment de cavalerie ". C’est aussi sous sa

direction que les premiers enregistrements sur disque firent leur apparition.

Sur un des tout premiers disques 78 tours, il enregistre avec la fanfare La

sentinelle et Simplette pour la déjà célèbre marque phonographique

Pathé. De nombreux autres enregistrements de la fanfare vont suivre sous des

labels aussi prestigieux que Columbia ou Saphyr.

Il faut remarquer qu’à cette

époque, il n’est encore jamais fait état du terme

" fanfare ", mais du corps des trompettes de garde

républicaine ou encore des trompettes de la garde républicaine. Il est certain

que c’est bien sous la direction de Causy que la fanfare a véritablement

commencé son existence propre en terme de formation musicale constituée. Jusqu’alors,

les trompettes devaient assurer un service musical principalement basé sur les

servitudes et vie des quartiers du régiment de cavalerie. Causy a été le

premier trompette-major à rassembler les trompettes des différents escadrons

pour en faire une formation homogène, et adopter un répertoire nouveau pour

elle, tout en maintenant celui des sonneries d’ordonnance.

Il est permis de penser que le

trompette-major possédait une personnalité affirmée, comme ce fut souvent le

cas par la suite. Les circonstances dans lesquelles il a quitté la direction de

la fanfare sont assez significatives. En 1905, il devait être décoré de la

Légion d’honneur, fait alors rarissime pour un sous-officier. Le commandant

du régiment de cavalerie ne souhaitant pas la lui remettre devant le front des

troupes lors d’une cérémonie officielle, mais plutôt en comité restreint

dans son bureau, il refuse et présente sa démission.

LA FANFARE, DE LA BELLE ÉPOQUE AU DÉFILÉ

DE LA VICTOIRE

A la suite de ce départ

précipité, Alfred-Jean-Baptiste Munier, né le 8 novembre 1863 à

Dampierre, prend à son tour le poste de trompette-major de la fanfare qu’il

occupe du 20 août 1905 au 26 août 1911. Notons que, mis à part un

passage d’une année au 1er d’artillerie, il semble être le

premier trompette-major à avoir effectué l’ensemble de sa carrière à la

garde républicaine, sous les différentes appellations en vigueur au cours de

sa période.

La fanfare fut fortement

sollicitée durant la Belle époque, les grands fêtes demeuraient toujours

très populaires. Ainsi, le 7 décembre 1907, un grand spectacle de

musiques militaires est organisé au grand palais des Champs Elysées, sous le

nom de " grande fête de nuit ". A cette occasion, le chef

de musique de la garde républicaine, Gabriel Parès est appelé à diriger pour

un grand concert militaire les neuf musiques de la garnison de Paris.

L’adjudant Munier, quant à

lui, prend la direction des fanfares des 1er et 2e régiments

de cuirassiers, des 12e et 13e régiments d’artillerie,

du 27e régiment de dragons, du 19e escadron du

train et de la garde républicaine. Sous la baguette avisée de Munier, les

fanfares interprètent de concert Le chevalier garde et Le

spahi.

Lorsqu'il prend sa retraite en

1911, Munier, devenu adjudant, est distingué par la médaille militaire et une

promotion au rang d’officier d’Académie.

Louis-Pierre Prodhomme devient à

son tour trompette-major de la fanfare le 7 novembre 1911. Il le restera

vingt-six ans. C’est un Mayennais né le 21 août 1883 qui possède

déjà un riche passé militaire lorsqu’il prend la direction de la fanfare.

Il a ainsi servi au 25e dragons, à l’école de cavalerie de

Saumur, au 1er cuirassiers avant d’arriver à la garde en

1911.

Il fait figure de novateur puisqu’il

équipe les trompettes de systèmes à deux pistons. Cette innovation permet d’enrichir

le répertoire car les instrumentistes sont alors en mesure d’interpréter la

gamme chromatique. Louis Prodhomme est d’ailleurs un compositeur de talent,

qui a laissé un catalogue d’une quarantaine de pièces pour la fanfare.

Certaines partitions laissent penser qu’il devait nourrir un goût certain

pour l’opéra et l’opérette. En effet, il a réalisé des arrangements sur

Carmen ou La fille de Madame Angot, ces œuvres tranchant avec l’ordinaire

en vigueur dans les fanfares de cavalerie. Rappelons cependant que la fanfare se

produisait fréquemment sous les kiosques des squares parisiens. Lors de ces

concerts Louis Prodhomme semblait mettre un point d’honneur à ce qu’une de

ses œuvres y soit interprétée.

Durant la première guerre

mondiale, les trompettes ne sont pas affectés dans des régiments de corps de

troupe. La fanfare assure des activités restreintes sur le plan musical, mais

aussi avec des effectifs amoindris. Du fait de la guerre, elle apporte malgré

tout son concours au service général de la garnison de Paris.

C’est pourtant en 1914 que la

garde républicaine reçoit définitivement la mission d’assurer, fanfare en

tête, les escortes des chefs d’Etat en visite officielle en France. Après l’armistice,

le 11 novembre 1918, la fanfare reprend ses missions puisqu’elle escorte

en trois semaines, respectivement : le roi d’Angleterre, le roi de

Belgique, le roi d’Italie, ainsi que le président des Etats-Unis d’Amérique.

En 1919, elle participe au

défilé de la Victoire, alignant vingt-quatre trompettes sur les rangs. Par la

suite, il sera fait appel aux fanfares des corps de troupe pour étoffer les

effectifs, puisqu’à cette époque, les candidats ne sont pas astreints à un

stage en école de sous-officiers de gendarmerie.

L’ENTRE-DEUX GUERRES

En 1922, la ville de Paris fait

don à la fanfare de ses premières flammes de trompettes. Ces flammes,

richement brodées de fils d’or, sont ornées des armoiries de la ville de

Paris, de sa devise latine Fluctuat Nec Mergitur, et des décorations

décernées au titre de la ville de Paris, la Légion d’honneur, la Croix de

guerre 1914-1918. Après la seconde guerre mondiale, la Croix de la Libération

sera ajoutée et les lettres " GR " entrelacées, brodées

au revers.

En 1924, les archives musicales

de la fanfare, alors situées dans un local au-dessus de l’actuel mess du

quartier des Célestins, vont être entièrement détruites à la suite d’un

incendie provoqué par l’inadvertance d’un trompette chargé des partitions.

Cet épisode explique qu’actuellement le patrimoine musical de la fanfare ne

comporte que très peu de partitions antérieures à cette époque et que la

découverte récente du recueil de Causy fait figure d’évènement.

Cette même année, un programme

de la " matinée familiale organisée pour Noël " laisse

transparaître une autre facette de la fanfare. Lors de la soirée qui suivit

cette manifestation, un orchestre de danse est constitué, sous la direction de

Louis Prodhomme, avec les chefs trompettes Leroy et Couffignal, les trompettes

Millan, Gauthier, Renaud, Lordey et Hurelle.

Il est fort probable que cet

orchestre, qui avait à son répertoire un programme de " danses

nouvelles et anciennes " ait non seulement évolué dans les diverses

soirées du régiment mais aussi au profit des autres quartiers du corps de la

garde républicaine.

En 1937, à l’occasion d’un

concours hippique au grand palais de Paris, un carrousel est présenté au

public. C’est la première fois que la fanfare se produit avec deux timbaliers

remontés en chevaux alezans. Les timbales sont ornées de somptueux tabliers

aux armes de la République française et de la ville de Paris. Dessinés par le

peintre des armées, Lucien Rousselot, ils font encore aujourd’hui la fierté

de la fanfare. Jusqu’alors, une caisse claire et une paire de cymbales

assuraient la partie de percussion à cheval. Le cymballier dirigeait, tout

comme les timbaliers actuellement, le cheval à l’aide de rênes reliées à l’étrier

du cavalier. Il rangeait les cymbales dans une sacoche fixée sur le côté

gauche de la selle. Une grosse caisse était adjointe pour les défilés à

pied.

Le 22 mai 1938, la fanfare

est à Château-Gontier, en Mayenne. Elle présente à cette occasion un

programme fort varié en interprétant sous le kiosque de la ville des œuvres

telles que Le Trompette en cuivre de Prodhomme, La Fête au village,

fantaisie de Fiquet, L’Angevine, polka pour trompette solo de

Prodhomme, Légende capricieuse, fantaisie de Gadenne, Les Bords du Rhin

de Prodhomme, Thème et variations de Reynault et la valse Parisette de

Prodhomme. L’ensemble du concert est placé sous la direction de son

trompette-major, l’adjudant-chef Prodhomme.

Le 31 août 1938, l’adjudant-chef

Louis Prodhomme fait valoir ses droits à la retraite. Il est alors le premier

trompette-major à quitter la fanfare avec le grade d’adjudant-chef.

Le 1er septembre

1938, Raoul Ponsen est nommé par décision ministérielle au poste de

trompette-major. Engagé en 1912 au 1er cuirassiers, au titre de

la fanfare régimentaire, il en prend la direction en 1918, après quatre

années de guerre. La même année, il réussit brillamment le concours d’admission

à la garde républicaine, et rejoint la fanfare du régiment de cavalerie pour

laquelle il nourrissait quelques ambitions. Il en assume la direction à partir

de 1938. Titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre, il s’efforce

de maintenir un certain niveau d’activité pour sa formation durant les

années sombres.

C’est à partir de cette

époque, et pour une assez longue période, que la fanfare de cavalerie partage

sa salle de répétition du quartier des Célestins avec la musique des gardiens

de la paix de Paris.

LA FANFARE DE 1939 A LA LIBÉRATION

Durant la seconde guerre

mondiale, la garde républicaine reste la seule force militaire française en

activité pour la garnison de Paris et, par conséquent, sa fanfare reste aussi

en place. Ses activités musicales vont se réduire car les trompettes sont

commandés de service au bénéfice des escadrons de marche et parfois en

renfort dans les commissariats parisiens pour des missions de police générale,

mais aussi pour des missions de sécurité dans les théâtres ou grandes salles

de spectacles de Paris.

La fanfare assure malgré tout

des services pour les diverses forces mises en place par le gouvernement. Ainsi,

le 27 août 1941, elle prête son concours pour une prise d’armes à

Versailles au profit de la Légion des Volontaires Français. Alors qu’elle

interprète sa célèbre marche Aïda, Paul Colette commet un attentat

contre les représentants Pierre Laval et Marcel Déat. Une radio de l’époque

qualifiera Aïda de " marche nazillone " !

Le 1er juin 1943

la fanfare participe, à Pantin, à une cérémonie solennelle de remise du

fanion du corps des gardiens de la paix. Le 10 juin de la même année, elle est

à Compiègne, avec la fanfare d’infanterie (qui deviendra par la suite la

célèbre batterie-fanfare), pour, semble-t-il, le seul déplacement en province

durant la seconde guerre mondiale.

Pendant l’occupation allemande,

Paris continue certaines activités artistiques, notamment cinématographiques.

Lors du tournage de films historiques, la fanfare est sollicitée. Ainsi, elle

apparaît dans Pontcaral, colonel d’Empire, et sort en tenue

napoléonienne du quartier Monge, ancien cantonnement du régiment de

cavalerie, en sonnant Les Hussards de Lassalle. On la voit également

dans la première version du Colonel Chabert aux côtés de Raimu.

1944 : Paris est libéré et

le 26 août, le trompette Hott est désigné pour jouer la sonnerie du cessez

le feu place de l’hôtel de Ville. Ce jour-là a lieu le dernier

bombardement de Paris.

Le quartier Schomberg, où

réside la plupart des trompettes, est pris pour cible. L’alerte retentit vers

23 heures. Une bombe tombe sur le bâtiment du poste de police, faisant

quatorze morts dont le trompette Violeau. Ce dernier avait participé l’après-midi,

avec la fanfare en grande tenue, à l’escorte du général de Gaulle entre la

place de l’Etoile et l’hôtel de ville.

Après la libération, la fanfare

voit l’effectif de son encadrement porté à un adjudant-chef, un adjudant et

six maréchaux des logis chefs, alors qu’auparavant le trompette-major et sont

adjoint étaient les seuls gradés de la formation. Raoul Ponsen dirige alors,

parallèlement à la fanfare, la fanfare des Halles de Paris, qui est une

formation civile similaire à celle de la garde républicaine. Il va mener cette

formation musicale aux plus hauts sommets des concours musicaux mettant en lice

les meilleures formations civiles. Le nom de Raoul Ponsen, s’il reste attaché

à celui de la fanfare des Halles et à celui de l’Union des fanfares de

France dont il fut le président du comité technique. Par tradition, et à

titre privé, de nombreux trompettes de la fanfare ont rejoint les rangs de

cette formation, pour renforcer les différents pupitres. Le trompette-major Ponsen a laissé une cinquantaine de pièces pour fanfare de cavalerie, mais

aussi pour formations avec clairons.

En 1947, pour la dernière fois

sous la direction de Raoul Ponsen, la fanfare fréquente à nouveau les

coulisses du cinéma pour Le Silence est d’or avec Maurice Chevalier.

Le 12 février 1948, il quitte à

son tour la fanfare et c’est son adjoint, l’adjudant François Lordey, qui

va assurer la suppléance dans l’attente de la prise de fonction officielle de

l’adjudant Gossez.

L’ÈRE DU TROMPETTE-MAJOR GOSSEZ

Albert Gossez, originaire de

Roisin en Belgique, est né le 10 février 1916. En 1934, il s’engage au

titre de la fanfare du 11e cuirassiers, alors stationné à Paris. Il

y côtoie Raoul Ponsen, trompette-major de cette autre fanfare parisienne qui

est, avant guerre, un véritable vivier en ressource musicale pour la fanfare de

la garde.

En 1938, à la suite du départ

de Raoul Ponsen pour le poste de trompette-major à la garde républicaine, il

prend à son tour, la direction du 11e cuirassiers. En juin

1940, il est fait prisonnier et envoyé en captivité en Allemagne où il reste

jusqu’à la libération des camps en mai 1945.

Il reprend ses fonctions de

trompette-major du 12e cuirassiers jusqu’à sa mutation à la

fanfare de la garde noire du sultan du Maroc en 1946. Lorsque Raoul Ponsen fait

valoir ses droits à la retraite, le poste de trompette-major est remis en

concours, lequel dure trois jours et, c’est tout naturellement qu’Albert

Gossez préside aux destinées de la fanfare le 1er septembre

1948.

Durant vingt années passées à

la direction de la fanfare, Albert Gossez écrivit 124 œuvres dont de très

nombreuses marches régimentaires. Les nombreux déplacements de la fanfare en

province, furent prétextes à la composition. Ainsi, de Perles de Médous

mis en musique après un séjour à Bagnère de Bigorre, à Retour de Nantes

après un déplacement dans cette ville, les exemples sont nombreux. Dans le

cadre des festivités du bimillénaire de Paris, il crée une suite de pièces, Les

Appels échos, qui ont la particularité d’être composées sur la base

sonore des bourdons de Notre Dame de Paris. Ainsi, durant une quinzaine de

représentations, la fanfare apporte son concours musical en illustration des

scènes pour " les fêtes du vrai mystère de la Passion ".

Le taux de fréquentation de chacune de ces soirées est de

10 000 spectateurs environ. Plus d’une centaine de ses marches ont

été enregistrées dans les séries de disques consacrées à la musique

militaire et produites par la maison Decca.

Les séances d’enregistrement

avaient alors lieu au manège des Célestins dont l’acoustique reste

exceptionnelle. C’est principalement la rencontre avec un des directeurs

artistiques de la firme, lui-même passionné de musique militaire, qui permit

cette abondance d’enregistrements. La discographie de la fanfare s’avère

des plus prolifiques puisqu’elle a enregistré près d’une cinquantaine de

disques 78 tours, dont la fameuse série d’anthologie de musique

militaire.

On compte aussi des pièces de

collection comme le disque-carte postale avec la batterie-fanfare de la garde

républicaine, et des enregistrements en public lors des " nuits de l’Armée ",

de "la grande parade de la gendarmerie " ou encore à Berne

en 1970.

Mettant fin à une circulaire

établissant la robe alezane pour les chevaux des trompettes, en 1955, une

prérogative fut établie en autorisant des chevaux à robe grise pour les deux

timbaliers défilant légèrement en retrait, de part et d’autre du

trompette-major. Cette décision officialise en fait une pratique déjà

coutumière puisque le trompette-major Ponsen avait déjà défilé encadré par

deux chevaux gris. Les chevaux des timbaliers deviennent l’objet de la plus

grande attention du commandement et des trompettes. Certains de ces chevaux,

comme Fils à Papa (un des deux premiers chevaux gris timbaliers), Ianina,

Ulysse, File Partout, vont passer à la postérité au travers de l’imagerie

populaire, symbolisant ainsi la fanfare.

LES GRANDES HEURES DE LA FANFARE JUSQU’EN

MAI 1968

Pendant les guerres d’Indochine

et d’Algérie, la fanfare n’est pas déplacée en " théâtre d’opérations

extérieur ", comme son homologue la musique de la gendarmerie mobile.

Elle fournit cependant des trompettes qui partent en opération à titre

individuel.

A cette époque, la fanfare est

alors fréquemment sollicitée pour des scènes cinématographiques. Elle

apparaît, sous a direction de l’adjudant-chef Gossez, dans des films de

légende comme les grandes manœuvres, aux côtés de Gérard Philippe et

Michèle Morgan, et Les trois mousquetaires. Pour Sacha Guitry, elle

joue, en juillet 1953, dans Si Versailles m’était conté, Si Paris m’était

conté. Elle prend aussi part à son célèbre Napoléon. Pour les

besoins des différents tournages, elle est souvent contrainte de revêtir des

tenues autres que l’uniforme national.

Ainsi, les trompettes

apparaissent en dragons autrichiens dans Christine avec Alain Delon, en

dragons de 1914-1918 pour Les grandes manœuvres avec Gérard Philippe,

ou en trompette de chasseurs à cheval de la garde du premier empire pour Napoléon

de Sacha Guitry. A de nombreuses autres occasions, elle est aussi costumée

pour les besoins de spectacles tels les " nuits de l’Armée ".

En dragons de l’époque de Louis XV ou en trompette de hussards du

premier empire lors de la visite du roi de Suède a général de Gaulle au

palais de l’Elysée. Elle participe également à l’illustration sonore de

la charge des dauphins dans Le monde du silence du commandant Cousteau,

avec une composition d’Albert Gossez.

Jean Vilar qui dirigeait alors le

théâtre national populaire, sollicite lui aussi les services de la fanfare

dans le cadre de pièces comme Le prince de Hombourg ou Lorenzaccio.

Tous les grands spectacles

militaires parisiens font appel à la fanfare. C’est vrai pour les mythiques

" nuits de l’armée ", présentées entre 1952 et 1955,

mais aussi lors des " grandes parades de la gendarmerie " en

1964 et 1966, ou encore pour les " fêtes

franco-britanniques " au Vel d’hiv en 1957, avec seize

représentations publiques dont une présence de la reine Elizabeth II d’Angleterre.

Ces spectacles militaires ont

conduit à la création, au sein de la fanfare, de certaines des

" formations spéciales " du régiment de cavalerie.

Celles-ci, qui existent toujours, sont des ensembles instrumentaux tels que les

trompes de chasse, les tambours et hautbois et le quintette de cuivres du

régiment de cavalerie, anciennement " trompettes Jeanne d’Arc ".

Ces formations sont généralement employées en tenues d’époque

Louis XV pour faire revivre le panache des fêtes royales.

Au-delà de ce contexte

particulier, les trompes de chasse et le quintette de cuivres prêtent leurs

concours lors de cérémonies religieuses ou animations au profit des plus

hautes instances de la gendarmerie nationale et de l’Etat.

En 1952, la fanfare participait

au prestigieux Tattoo d’Edimbourg en Ecosse. C’était la première fois

que la fanfare quittait aussi longuement ses quartiers parisiens, puisqu’elle

était l’invitée d’honneur, avec la " Koninklijke Militaire Kapel "

des Pays-Bas, de ce spectacle militaire qui a duré plus d’un mois. Grande

première, les chevaux de la fanfare prirent le bateau de Boulogne à

Folkestone.

En 1967, la gendarmerie nationale

exporte la grande parade de la gendarmerie à Montréal dans le cadre de

l’exposition universelle. C’est une véritable caravane qui traverse l’Atlantique,

puisque toutes les formations spéciales de la garde républicaine (la

batterie-fanfare, le carrousel, les motards, les gymnastes et la fanfare)

participent à ce spectacle. Les 150 chevaux, dont ceux de la fanfare,

prennent le bateau au Havre avec quelques trompettes alors que la grande

majorité rejoint Montréal par avion.

MAI 1968, LA FANFARE SE MET AU ROCK’N ROLL

Pendant les évènements sociaux

que connaît la France en mai 1968, la fanfare stoppe ses activités musicales

et reçoit des missions de garde dans les postes de sécurité. Elle participe

également aux opérations de maintien de l’ordre, dans le cadre d’une

instruction interministérielle qui prévoit qu’un trompette doit, avant toute

intervention faisant appel à la force, interpréter une sonnerie spécifique.

Les trompettes de la fanfare assurent donc cette mission auprès des escadrons

de marche qui maintiennent ou rétablissent l’ordre public.

L’adjudant-chef Gossez quitte

la fanfare le 7 novembre 1968. Dans l’attente du successeur, c’est l’adjudant

Elisée Buffat, alors trompette-major adjoint, qui prend la tête de la fanfare.

Pendant les quelques mois d’intérim de l’adjudant Buffat, un fait marquant

vient enrichir la discographie de la fanfare.

En effet, en 1968, la France

vibre car Sylvie Vartan et Johnny Halliday fêtent la naissance de leur fils

David. Pour célébrer cet événement, Sylvie Vartan lui dédie la chanson Le

Roi David. Pour l’enregistrement phonographique de ce disque, la

production fait appel à une dizaine de trompettes pour accompagner la

légendaire chanteuse dans un style nouveau pour la fanfare, peu habituée à

fréquenter les coulisses de variété française.

LE TROMPETTE-MAJOR MOREAU

Au départ d’Albert Gossez, le

poste de trompette-major est mis en concours. C’est l’adjudant-chef Marc

Moreau qui est nommé le 1er mars 1969. Ce sera le dernier

trompette-major à être nommé sur décision ministérielle, et à provenir d’une

formation musicale des armées extérieure à la garde républicaine. Son père,

Henri Moreau, était lui-même trompette-major à la fanfare de la garde

chérifienne du sultan du Maroc. C’est tout naturellement que son fils Marc s’engage

en 1947. Reçu major du cours des trompettes-majors de Saumur, il prend la

direction de la fanfare du 7e spahis de Senlis.

Cette nomination suit de près un

important changement dans l’administration de la fanfare de cavalerie.

En 1969, pour des commodités de

gestion du personnel, les trompettes, alors disséminés dans les escadrons de

marche, sont regroupés au sein d’un peloton hors-rang, lui-même rattaché au

1er escadron. Par la suite, en 1971, la fanfare est directement

administrée par l’état-major du régiment de cavalerie. Une restructuration

plus complète intervient en 1978, avec la création d’un escadron hors-rang

qui regroupe et administre les unités de soutien telles que l’infirmerie-vétérinaire,

le mess, les ateliers du casernement, etc. La fanfare y trouve tout

naturellement sa place. Cette organisation prévaut encore à ce jour.

C’est à Berne, en Suisse, que

le nouveau trompette-major fait ses premières armes à la tête de la fanfare.

A la suite de ce festival, par ailleurs enregistré sur disque, la musique de la

marine royale des Pays-Bas, présente elle aussi à ce rassemblement des

meilleures formations musicales militaires, va adopter quelques pièces du

répertoire de la fanfare et en particulier Salut aux alliés qu’ elle

enregistrera quelques mois après.

Sous la direction du

trompette-major Moreau, la fanfare prend un nouvelle orientation en

privilégiant l’équitation. Il met ainsi en scène une série d’évolutions

à cheval qui sont toujours en vigueur. Ces évolutions, appelées

" ailes de moulin ", sont une série d’enchaînements de

figures équestres, qui permettent à la fanfare d’allier l’évolutif au

musical.

En 1980, un évènement

exceptionnel marque la fanfare et plus particulièrement son trompette-major

puisqu’il est honoré par les services des postes, télégraphes et

télécommunications. En effet, il figure, avec son cheval Beauséjour, sur un

timbre d’une valeur faciale de 1,70 F. Une enveloppe premier jour sera

même émise à l’occasion du lancement de ce timbre, qui apportera un nouvel

essor à la renommée de la fanfare.

Le 10 janvier 1983, il fait

savoir ses droits à la retraite. Il laisse un répertoire d’une quarantaine d’œuvres.

A son départ, le poste de

trompette-major n’est pas remis en concours. C’est son adjoint, l’adjudant-chef

Jean-Baptiste Laborde, qui prend la décision de la fanfare jusqu’au

7 octobre 1984.

LE TROMPETTE-MAJOR HANNOT ET LE CENTENAIRE

DE LA STATUE DE LA LIBERTE A NEW-YORK

A cette date, l’adjudant

Jean-Jacques Hannot est nommé par le commandement de la garde républicaine

trompette-major de la fanfare. Il était entré en gendarmerie en 1968, après

son service militaire effectué au 156e centre d’instruction

du Train à Toul. En 1969, il est affecté à la fanfare et nommé maréchal des

logis-chef en 1973, date à laquelle il rejoint Dakar pour un séjour de six ans

au titre de la coopération française et au bénéfice de la fanfare de la

garde rouge du Sénégal. A son retour, il retrouve la fanfare et, en 1983, en

devient le trompette-major adjoint.

La fanfare s’envole, sous sa

direction, en juillet 1986 pour New York dans le cadre des festivités du

centenaire de la statue de la Liberté. Les chevaux partent en avion quelques

jours plus tôt pour une mise en quarantaine obligatoire. La fanfare, logée à

la prestigieuse académie de West Point, retrouve ses montures et prend la

direction du " Giant Stadium " où elle va présenter les

fameuses évolutions équestres mises au point par le major Moreau. Cette

représentation se déroule devant 80 000 spectateurs. Elle est

retransmise en Mondiovision.

A cette occasion, les trompettes

arborent une particularité instaurée en 1985. En effet, les grenades de col

qui symbolisent la gendarmerie cèdent la place à la lyre spécifique des

musiciens. Jusqu’alors, ils étaient reconnaissables à la crinière rouge de

leur casque, contrairement aux cavaliers du rang pour lesquels elle est noire,

ainsi qu’au galon or qui borde le col et le bas des manches de leurs tuniques.

LE BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION ET L’ARRIVÉE

DU TROMPETTE-MAJOR BESNIER

En septembre 1989, à l’occasion

du bicentenaire de la révolution française, la fanfare de cavalerie est

invitée à participer aux grandioses cérémonies de Valmy. Durant une dizaine

de jours, la fanfare installe son bivouac sur le site historique, au pied du

fameux moulin. C’est à cette occasion que l’adjudant Paul Besnier effectue

sa prise officielle de fonction. En effet, l’adjudant Jean-Jacques Hannot,

trompette-major en titre est hospitalisé quelques heures seulement avant le

départ de la fanfare pour Valmy. Nommé adjudant-chef, ce dernier décédera à

l’hôpital du Val de Grâce, à Paris, le 27 juillet 1990.

Le parcours de Paul Besnier jusqu’à

son accession au rang de trompette-major mérite d’être souligné. En effet,

c’est au 11e cuirassiers qu’il commence en mai 1963 une

longue carrière comme deux de ses prédécesseurs, Ponsen et Gossez. Il est

ensuite affecté au 1er régiment de spahis algériens pendant

les évènements de la guerre d’Algérie et, de retour en métropole, il

rejoint le 9e régiment de hussards. Il retrouve la vie civile

pendant deux ans avant de postuler pour la gendarmerie.

Il est admis à la fanfare en

décembre 1966 et va gravir tous les échelons de la hiérarchie des

sous-officiers pour accéder au grade de major et à la fonction de

trompette-major en 1990. Avec le major Moreau, il est le deuxième

trompette-major à avoir eu le privilège d’accéder, jusqu’à présent, à

ce grade.

Sous sa direction, la fanfare va

poursuivre son action et participer à quelques déplacements qui deviennent

légendaires comme La Baule, Berne, Lucerne, Cannes pour le 50e anniversaire

du festival du cinéma en 1997.

Il quitte la fanfare et son

cheval Potiron le 30 novembre 1998, pour laisser la direction à son

adjoint, l’adjudant-chef Jean-Marcel Faccioli qui a déjà un long passé

musical et militaire.

LE TROMPETTE-MAJOR FACCIOLI

Après des études au

conservatoire de Toulouse, Jean-Marcel Faccioli s’engage à la musique de la

11e division parachutiste le 2 février 1977. Il sert en

qualité de chef de pupitre des trompettes d’harmonie jusqu’en 1982. En

1983, il est retenu pour servir en gendarmerie au titre de la fanfare du

régiment de cavalerie de la garde républicaine.

Après huit ans en qualité de

trompette-major adjoint, il accède au poste que lui laisse le major Besnier le

1er décembre 1998. Il met au service de la fanfare ses talents

de compositeur en renouvelant son style, principalement dans des pièces de

concert ou à l’occasion d’accompagnements de reprises équestres du

régiment de cavalerie.

A l’occasion des cérémonies

du 8 mai 2000, l’adjudant-chef Facccioli va apporter une innovation dans

sa présentation à cheval en adoptant une trompette en argent massif, avec une

incrustation en vermeil des armoiries de la ville de Paris.

Cette trompette, plus longue qu’une

trompette de cavalerie traditionnelle, répond essentiellement à un souci d’ergonomie

dans l’exécution des commandements qui sont tous donnés, à vue, à l’aide

de cet instrument.

INNOVATION DANS LE RÉPERTOIRE DE LA FANFARE

DE CAVALERIE

La grande majorité des archives

de la fanfare était composée de pièces des différents trompettes-majors ou

de musiciens de la formation. Les années quatre-vingt-dix ont vu une nouvelle

tendance dans le répertoire puisque des compositeurs extérieurs à la fanfare

furent sollicités afin de proposer des compositions qui utilisent des

sonorités jusque là inexploitées. Ce répertoire donne une dimension nouvelle

à la fanfare, lui permettant de présenter des concerts en salle,

généralement avec une partie consacrée aux pièces de tradition et une

seconde partie avec des œuvres plus légères et variées. Des compositeurs de

renoms tels que Marc Steckar, André Brouet, Daniel Tassa ou Roger Boutry, sont

séduits par l’expérience d’écrire pour une formation telle que la

fanfare, avec les sonorités et les particularités qui lui sont propres.

L’an 2000 marque, outre le

changement de millénaire, un renouveau dans le répertoire de la fanfare. En

effet, une rencontre, dans le cadre du travail de recherche pour le livre du 150e anniversaire

des orchestres de la garde républicaine en 1998, avait permis de lier

connaissance avec une jeune compositrice, titulaire de nombreux prix du

conservatoire national supérieur de musique de Paris, et qui avait bien voulu,

par la suite, relever le défi d’être la première femme à composer pour la

fanfare. C’est avec bonheur qu’Anne Virginie Marchiol a écrit une œuvre, Hymne,

interprétée pour la première fois en décembre 2000, lors de la messe de

Sainte Geneviève (patronne de la gendarmerie) en l’église

Saint-Paul-Saint-Louis de Paris.

LA FANFARE DE CAVALERIE, PRÉSENTE À

TRAVERS LE MONDE

2001 reste une année riche en

prestations de prestige. La fanfare participe à l’exposition universelle qui

se tient à Hanovre, en Allemagne. C’est la seconde fois qu’elle est

sollicitée pour rehausser le panache du pavillon français, puisqu’elle avait

franchi l’Atlantique en 1967 à l’occasion de l’exposition universelle de

Montréal. La fanfare a d’ailleurs retrouvé le Canada, en août 2001, dans le

cadre du 2e festival international de musiques militaires de

Québec.

Elle a représenté la France,

avec grand succès, dans les sites québécois les plus prestigieux. Cette

" touche française " fit forte impression auprès d’un

public francophone, avide de ses origines.

Dans le passé, la fanfare

apportait son concours à l’orchestre de la garde, alors appelé Musique de

la garde républicaine, pour assurer les parties de trompette de cavalerie

dans les œuvres du répertoire militaire. En 2000, elle a renoué avec cette

tradition en intervenant dans une œuvre de Jules Massenet, Hérodiade,

et en 2001 dans l’ouverture 1812 de Piotr Ilitch Tchaïkovsky. Ces

interventions, dans le cadre des concerts annuels de la garde républicaine,

eurent un éclat particulier puisque le plateau musical regroupait l’orchestre

d’harmonie, le chœur de l’armée française et la fanfare.

Il est indéniable que la fanfare

jouit d’une grande popularité auprès du public. Il suffit de voir l’attention

qui lui est portée à chacune de ses prestations, ou encore au travers de l’image

qu’elle véhicule. En effet, les exemples ne se comptent plus où elle figure

dans des livres, revues, cartes postales, affiches ou pochettes de disques qui

lui sont totalement étrangers et donc bien représentatifs de l’aura qu’elle

porte. On la trouve ainsi que des pochettes de disque de la musique des gardiens

de la paix de Paris, de la Luftwaffenmusikkorps n° 1 de Munich ou encore

de la musique centrale populaire de Chine !

Elle demeure aujourd’hui encore

un modèle et nombreuses sont les formations militaires et civiles, françaises

ou étrangères qui s’inspirent de son organisation. Elle entretient, depuis

de nombreuses années, des relations d’amitié et de coopération avec la

fanfare de la garde rouge du Sénégal, où l’adjudant Le Blay, actuel

trompette-major adjoint, a effectué un récent séjour en vue de renforcer les

liens musicaux.

La fanfare franchit le cap du

nouveau millénaire dans la pérennité puisque dans le cadre de son

bicentenaire, elle reste toujours sollicitée, tant en France qu’à l’étranger,

pour rehausser l’éclat des grandes cérémonies françaises, les escortes des

grands de ce monde ou plus simplement pour apporter sa renommée dans des lieux

aussi divers qu’une salle de concert ou le terrain d’un jumping

international.

Mais c’est principalement à

Paris, la ville lumière, que le public a le plaisir de la voir quitter le

quartier des Célestins, sa résidence près de la place de la Bastille, seule

ou précédant le commandant du régiment de cavalerie, suivi de son étendard

et des trois escadrons à cheval de la garde républicaine.

Maréchal des logis-chef Jean-Marc

Lanois

|