|

|

L’Assemblée nationale, ultime étape

de la Marche des femmes des quartiers

contre

les ghettos et pour l’égalité

|

|

|

Cliquez

sur l'image |

|

Cliquez sur l'image |

|

La « Marche des femmes des quartiers contre les

ghettos et pour l’égalité » a traversé la France entière et nombreux sont

les députés qui ont souscrit à l’appel du mouvement

« Ni Putes Ni Soumises ».

L’Assemblée nationale devait constituer l’étape

ultime de cette marche.

Qui mieux qu’elle, en effet, incarne les valeurs

de la République libératrice et protectrice auxquelles les femmes des

cités souhaitent rendre hommage et dont les députés sont les garants ?

A l’occasion de la Fête du 14 juillet, les

colonnades du Palais Bourbon hisseront les couleurs de l’écharpe

bleu-blanc-rouge et de la cocarde nationale portée pour la première fois

le 14 juillet 1790.

Comme notre Marianne, qui campe dans les mairies

françaises depuis la Troisième République, 14 jeunes femmes des cités

poseront coiffées du bonnet phrygien, symbole des affranchis. Elles

posent, mais aussi elles interpellent le citoyen qui passe devant la

maison de la démocratie. Car l’exposition « Mariannes d’aujourd’hui » est

à la fois un temps fort et un rendez-vous citoyen.

Ces 14 portraits photographiques constituent des

instantanés de femmes modernes débordant de chaleur et de générosité. Ils

illustrent tout autant la force et la pérennité de la devise de la

République : « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Jean-Louis DEBRÉ

Président de l'Assemblée nationale

|

|

Allocution

du Président de l' Assemblée nationale

lors de l'Inauguration de

l'exposition « Mariannes d'aujourd'hui »,

le 12 juillet 2003

____________________________________________________________________________________________________________

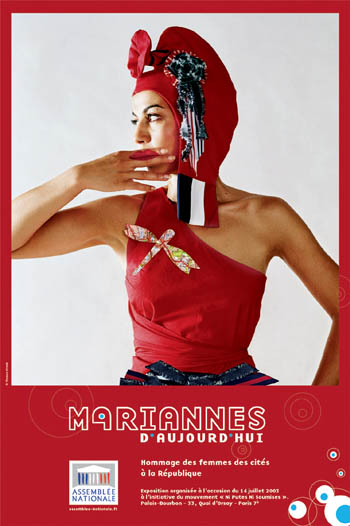

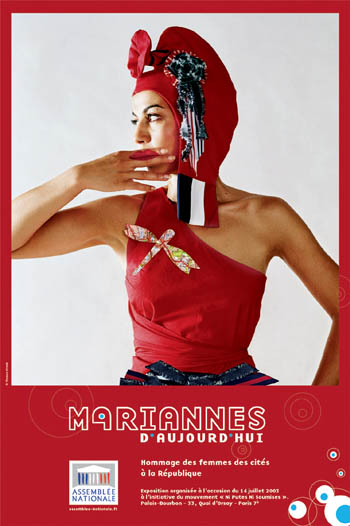

« Mariannes d’aujourd’hui »,

Hommage des femmes des cités à la République

Une exposition organisée, à l’occasion du 14

juillet 2003,

par l’Assemblée nationale,

à l’initiative du mouvement "Ni Putes Ni Soumises"

De nouvelles Mariannes : comment voir autrement ces jeunes femmes, issues des

quartiers les plus défavorisés de France, qui cette année, lors de leur “ Marche

contre les ghettos et pour l’égalité ”, ont proclamé partout leur attachement à

la République Française ?

Quatorze d’entre elles, membres ou sympathisantes du mouvement Ni Putes Ni

Soumises, organisateur de cette marche, ont même proposé de donner leur visage

et leurs mots à Marianne.

Le Président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, touché par le courage

et la sincérité de ces 14 Mariannes d’aujourd’hui, a souhaité leur ouvrir

symboliquement les portes du Palais-Bourbon, comme une ultime étape de leur

marche.

Reportage photographique |

Pour rendre vivante Marianne, le temps d’une

exposition-événement présentant leurs portraits géants sur la colonnade, puis

sur les grilles du Palais-Bourbon, des fêtes du 14 juillet à la rentrée

parlementaire.

Ces quatorze portraits, reflets de quatorze fortes

personnalités, et du talent de sept photographes d’aujourd’hui, donnent de Marianne une interprétation

actuelle et variée, grave et préoccupée, mais aussi sûre d’elle, souriante et

féminine, à l’image des jeunes femmes de ce pays.

Cette réinterprétation de l’un des plus anciens symboles de notre République est

aussi bienvenue que naturelle, tant il est vrai que si Marianne a toujours

besoin de nouveaux soutiens, ces jeunes femmes l’incarnent dans le respect total

de son esprit de toujours…Marianne, incarnation de notre République, est née

avec elle, sous la Révolution. Femme du peuple, elle est en même temps une

citoyenne d’élite, qui s’élève avec courage contre la tyrannie, se révolte

contre les inégalités avec détermination, et combat avec force et fierté pour la

liberté et la fraternité.

C’est une femme exemplaire, qui symbolise à elle seule la puissance,

l’intelligence et la sagesse (elle s’inspire d’Athéna), la liberté (elle porte

le bonnet phrygien, bonnet des affranchis de l’Antiquité), et la générosité

(celle de la femme et de la mère). C’est aussi une femme jeune, belle,

transcendée par sa cause, dans la force de son âge et de ses convictions.

|

Hier femme des faubourgs de Paris galvanisant la foule contre les tyrans et

la faim, hier femme libérée affirmant sa dignité de citoyenne égale des hommes,

elle réapparaît aujourd’hui, citoyenne métissée, décidée à défendre les valeurs

protectrices et libératrices de notre République contre toutes les tentations de

désunion nationale, qu’elles soient discriminatoires ou communautaires, contre

toutes les dérives barbares de la loi du plus fort, contre le désespoir

liberticide des banlieues.

Au moment où l’intégration est parfois remise en question, où les droits des

femmes - leur liberté, leur dignité, leur intégrité physique ou même leur vie

(comme l’a horriblement prouvé la mort de Sohane Benziane, brûlée vive dans un

local à poubelles l’an dernier) - sont menacés, elles ont redit patiemment mais

farouchement qu’elles étaient pleinement françaises, et que la République était

leur meilleure protection quelles que soient leurs origines, ainsi que leur plus

bel espoir et leur combat quotidien.

Au moment où s’amplifie en France le débat sur la laïcité, elles ont décidé de

coiffer le bonnet phrygien.

Au moment où notre pays recherche un supplément de fraternité, elles se

présentent comme des sœurs en République.

L’Assemblée nationale rend ainsi hommage, à travers elles, à toutes les

citoyennes qui tissent au quotidien, notamment dans les quartiers en difficulté,

le lien républicain.

L’inauguration de l’exposition a eu lieu le 12 juillet à 17 heures sur les

marches du Palais Bourbon, 33, Quai d’Orsay ... Cinq ans jour pour jour après la

victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde : de quoi donner un visage

féminin, cette fois, à la réalité de l’intégration, ce qui n’est que justice

pour la France et la République !

Commissaire d’exposition : Edgar le marchand d’art

Scénographe : Jet Lag K

Photographes : Virginie Adloff, Philippe Baron, Jean-Luc Dubin, Antoine Schneck

pour “ Une journée particulière ” ; Marcella Martial, Thomas Straub, Sabine

Villiard pour “ Dealer Deluxe ”.

Créatrice du bonnet phrygien d’aujourd’hui : Patricia Louisor.

__________________________

Voir aussi :

Marianne : la République est une femme

Les bustes de Marianne à

l'Assemblée nationale

Le mouvement "Ni Putes Ni Soumises"

Nature et origine

Créée en 1989, la Fédération Nationale des Maisons des Potes est un réseau

d’associations implantées dans les quartiers. Son rôle est de mener un travail

spécifique au sein des quartiers : recréer un tissu social et associatif de

nature à lutter pour l’intégration républicaine et contre les effets de

l’enfermement lié à la pression exercée par le « ghetto » : repas de quartiers,

arbres de Noël, soutien scolaire, activités sportives et citoyennes… L’enjeu

était de prolonger l’idéal de l’Education populaire en tenant compte d’une

situation nouvelle : la situation dans les banlieues françaises, détériorée à

partir du milieu des années 1980. A mi-chemin entre un mouvement d’opinion et

d’expérimentation sociale, les MDP & les associations affiliées constituent

ainsi depuis leur création l’une des seules réponses associatives normatives à

la crise urbaine. Il s’agissait de faire des individus des acteurs et non plus

de simples bénéficiaires de prestations sociales.

Évolution et transformation

L’accentuation de la logique de ghetto nous a amené à approfondir notre

travail militant et à faire émerger un mouvement social de nature inédite. La

violence et la loi du plus fort, constitutives de cette nouvelle donne au sein

des quartiers, suscitent ses propres victimes : les « faibles » en général, ceux

qui subissent le règne des « caïds », et les femmes en particulier. Droits

fondamentaux bafoués, violences physiques, interdiction d’aller et venir comme

elles l’entendent, de s’habiller comme elles le souhaitent, mariages forcés,

viols en réunion… les femmes des quartiers subissent de plein fouet cette

logique de ghetto, dans un mélange de poids des traditions et de loi de la

jungle. Tout se passe comme si les acquis du mouvement féministe s’étaient

arrêtés à la frontière de la périphérie de nos grands ensembles urbains. Parce

que les militants de la FNMDP ont vu cette lente évolution et ces nouveaux codes

s’imposer inéluctablement, ils (et elles) ont décidé de réagir.

Des États Généraux à la Marche des femmes des quartiers

Juin 2000 : 80 femmes se réunissent à Paris au cours d’une formation sur

« l’histoire du mouvement féministe ». A cette occasion, on se rend compte qu’il

existe un réel besoin d’aborder ces questions de manière plus approfondie.

2001 : durant toute l’année, s’organisent des « Etats généraux locaux » des

femmes des quartiers. Pour la première fois, les problématiques liées au statut

des femmes dans les quartiers sont discutées avec les principales concernées. Il

s’agit dans un premier temps de réunir des femmes issues des quartiers (et

uniquement des femmes, de tous âges et de toutes origines) pour libérer la

parole, s’entendre sur des constats, et enclencher une dynamique de contestation

de leur statut d’infériorité, sans pour autant provoquer une inutile guerre des

sexes.

Janvier 2002 : à partir de cette première étape, le réseau de la Fédération

organise les premiers « Etats généraux nationaux des femmes de quartier ». Le

succès de cette initiative nous conduit à mener de très nombreux débats sur

l’ensemble du territoire, qui débouchent sur la « Marche des femmes des

quartiers, contre le ghetto et pour l’égalité », du 1er février au 8 mars 2003.

Les « marcheuses » ont traversé 23 villes, ont rencontré des dizaines de femmes

et ont animé des dizaines de débats (mixtes, bien sûr) dans les quartiers :

poids des traditions, lutte contre les discriminations, port du foulard, vie

dans les quartiers, violences urbaines, mariages forcés… La manifestation

nationale du 8 mars a été le point d’aboutissement de cette Marche. Son

retentissement a permis de poser notre problématique sur la place publique, et

de redonner du courage à toutes celles qui avaient jusqu’ici courbé la tête

devant un sort qu’elles imaginaient inéluctable.

Les suites du mouvement Ni Putes Ni Soumises

Un réseau de bénévoles qui s’engagent dans le mouvement associatif.

Depuis le 8 mars, nous ne sommes pas restés inactifs. Notre intention est de

créer partout des comités Ni Putes Ni Soumises. D’ici fin septembre, nous

escomptons la mise sur pied de 50 comités, regroupés au sein de l’association

nationale « Le Mouvement Ni Putes Ni Soumises ». Mais dans le même temps, nous

avons besoin des pouvoirs publics pour permettre de changer concrètement les

conditions de vie de toutes ces femmes qui se sont mises en mouvement.

Cinq propositions concrètes

Au matin du 8 mars, nous avons été reçues par Monsieur le Premier Ministre,

Jean-Pierre Raffarin. Nous lui avons formulé un certain nombre de propositions,

sous la forme de mesures d’urgence. Ces mesures devenues concrètes sont pour

partie une réponse à l’espoir que nous avons soulevé. De quoi s’agit-il ?

1- La mise à disposition d’hébergements d’urgence pour les filles et

femmes en situation de détresse immédiate.

2- La création de 10 sites pilotes de points d’écoute pour les femmes.

Ces « espaces -femmes » doivent être des lieux d’aide et de réconfort. Ils

doivent favoriser à terme la mixité dans les quartiers.

3- L’organisation d’une « Université des femmes » qui se tiendra à

l’automne, et qui réunira celles qui veulent continuer à se former et à mener

des combats pratiques.

4- L’édition d’un guide pratique d’éducation au respect, qui sera

distribué à très grande échelle dans les quartiers, les collèges et les lycées.

5- Un accueil spécifique dans les commissariats, avec la mise en place de

dispositifs d’accueil et de protection pour les filles et les femmes victimes de

violences.

« Mariannes d’aujourd’hui », un engagement

d’artistes

Edgar le marchand d’art, jeune galerie parisienne d’art contemporain, est

commissaire et co-concepteur de l’exposition « Mariannes d’aujourd’hui ». Son

engagement aux côtés du mouvement Ni Putes Ni Soumises s’explique par la double

spécificité d’un regard très féminin et d’un esprit très français.

Galerie fondée par trois femmes, et présentant le travail d’une majorité

d’artistes femmes, Edgar le marchand d’art a décidé d’apporter son regard à une

association qui a aussi vocation à défendre le droit à la féminité.

Edgar le marchand d’art a fait de l’exposition « Mariannes d’aujourd’hui » une

« affaire de femmes », en s’appuyant premièrement sur les artistes portraitistes

d’« Une journée particulière » et du magazine d’art et de mode « Dealer Deluxe »,

deux structures créées et dirigées par des femmes... Et deuxièmement sur le

talent de Patricia Louisor, jeune créatrice de mode montmartroise, pour

réinterpréter le bonnet phrygien, afin qu’il soit porté avec le plus grand

naturel par les « modèles » de l’Association.

Il fallait en effet respecter et valoriser la beauté et la féminité très

actuelles des « Mariannes d’aujourd’hui », et leur permettre de devenir des

« images de référence » pour la nouvelle génération, auxquelles il serait facile

et agréable de s’identifier. Loin des images écrasantes, grandiloquentes ou

du « réalisme social » ghettoïsant, dans lequel le sujet aurait pu verser.

Par ailleurs, Edgar le marchand d’art a fait le pari de défendre de jeunes

talents qui vivent et travaillent en France, quelles que soient leurs origines,

avec la conviction que l’esprit qui règne dans ce pays, mélange de finesse,

d’audace et de fantaisie, même dans les situations graves, n’a pas d’équivalent

ailleurs.

C’est ainsi sept photographes, d’origines diverses mais travaillant tous

principalement en France, qui ont été sélectionnés pour leur faculté à rendre la

représentation de Marianne vivante, humaine et positive.

Ils vont associer les différentes facettes de leur talent pour composer le

damier de « Mariannes d’aujourd’hui », dans un esprit intermédiaire entre photo

d’art, photo de mode et portrait : Virginie Adloff, Philippe Baron, Jean-Luc

Dubin, Marcella Martial, Antoine Schneck, Thomas Straub, et Sabine Villiard.

Enfin, Edgar le marchand d’art a confié à « Jet Lag K » la scénographie de

l’exposition. Pour sa faculté à marier le spectaculaire (inauguration des

vitrines culturelles de la Ligne 14 du métro parisien, stand français de

l’Exposition Universelle de Séville, anniversaire de la Tour Eiffel, Dokumenta

de Kassel…) à la subtilité (Jet Lag K collabore régulièrement avec les plus

grands galeristes et artistes contemporains, comme Sol LeWitt, Bertrand Lavier,

ou Jean-Marc Bustamante).

Contact

presse : 01 42 60 79 81 – 06 18 50 06 82

______________

Marianne,

symbole parmi les symboles de la République

Marianne

Marianne, allégorie de la République, apparaît dans un concours officiel en

1848 et décore les mairies à partir de 1877. Elle a notamment pour origine une

chanson écrite en 1792 par Guillaume Lavabre, en langue d'oc, « La guérison de

Marianne », identifiant Marianne à la nouvelle patrie révolutionnaire. Marianne

a souvent été un sobriquet donné à la République par ses adversaires. En fait,

au XVIIIe siècle, il s’agissait d’un prénom assez couramment porté chez les

gens simples. En 1797, Barras, à une réception, s’enquit du prénom de son

hôtesse : « Marie-Anne » - « Parfait, dit-il, il est simple, il est bref et sied

à la République, autant qu’il sied à vous-même ». Ce surnom, Marianne, la fille

du peuple, péjoratif chez les contre-révolutionnaires, deviendra plus tard

l’incarnation de la France républicaine.

Le bonnet phrygien ou bonnet rouge

A Rome, les affranchis, c’est-à-dire les esclaves récemment libérés, se

coiffaient d’un bonnet conique, à l’instar des anciens Phrygiens qui portaient

une coiffure haute retombant sur le côté de la tête. Ce souvenir, associé au

fait que les gens du peuple portaient souvent un bonnet de laine rouge à la fin

de l’Ancien régime, fit du bonnet phrygien un signe de ralliement

révolutionnaire. Il devint même un élément de la nomenclature des jours du

calendrier républicain conçu par Romme et Fabre d’Eglantine. En juillet 1791, il

avait été porté lors du transfert de Voltaire au Panthéon. En 1792, il fut

popularisé par les mutins amnistiés du régiment de Châteauvieux qui s’étaient

révoltés contre les officiers ayant refusé d’accorder aux soldats le contrôle

des caisses de leur régiment. En 1792, il fut imposé au Roi, pour le couronner

du signe de la liberté, et il fut porté par les Sans culottes. Le bonnet

phrygien figura sur le sceau de l’État, sur le drapeau des insurgés en juin 1848

puis servit de coiffure à Marianne sous la Troisième République.

La cocarde

Emblème de la Nation, la cocarde orne fréquemment le bonnet phrygien.

C’était à l’origine une touffe de plumes de coq portée par les soldats d’un

régiment de Louis XIV. En juillet 1789, à la demande de Bailly et de La Fayette,

Louis XVI accroche à sa cocarde blanche, symbole de commandement militaire, le

ruban bleu et rouge des Parisiens. La cocarde nationale tricolore, ou cocarde de

la Liberté, fut portée par les soldats de la Garde nationale et par les civils

qui voulaient montrer leur patriotisme. Elle fut arborée par La Fayette lors de

la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Elle était obligatoire à la

Convention.

_______________

Citations des Mariannes d’aujourd’hui

Elles ont donné leur image à Marianne…

Voici ce que Marianne représente pour elles aujourd’hui :

Samira, 30 ans, de Saint-Denis :

« Pour moi, Marianne, c’est une insoumise ouvrant le chemin. »

« C’est quelqu’un qui n’a pas peur de s’exprimer, même dans le danger. C’est ce

côté rebelle qui m’attire chez elle. »

Linda, 27 ans, d’Epinay-sur-Seine :

« Marianne, c’est une femme de cœur, qui regarde l’autre avec un a priori

positif et chaleureux. »

« Savoir laisser parler ses sentiments, c’est peut-être le meilleur moyen de

faire de la fraternité quelque chose de concret : s’entraider davantage, moins

penser aux différences. »

Clarisse, 23 ans, de Pierrefitte-sur-Seine :

« Marianne, c’est un peu chacune d’entre nous. »

« C’est une citoyenne, pour moi, tout simplement. Une femme à laquelle on peut

toutes ressembler. Ce n’est pas une question d’origine ou de physique, mais

d’engagement républicain. »

Ingrid, 22 ans, de Fontenay-sous-Bois :

« A mon avis, la principale qualité de Marianne est la persévérance. »

« Dans leur vie quotidienne, les femmes doivent se battre constamment pour

l’égalité de leurs droits. C’est dur, mais elles résistent. J’aime me dire que

Marianne tient bon, comme nous. »

Sihem, 28 ans, de Paris XIXème :

« Pour moi, Marianne, c’est l’alliance du courage, de l’énergie et de la

volonté. »

« Elle regarde droit devant elle, sûre de ses convictions, et trouve toujours le

courage d’adapter ses valeurs républicaines aux besoins d’aujourd’hui. »

Samira, 28 ans, de Paris XIXème :

« Marianne est une femme de son temps. »

« C’est une femme jeune qui ne vieillit jamais. Elle est fougueuse, pleine

d’énergie. C’est une femme active, qui a des qualités de leader. Bref, une femme

d’aujourd’hui ! »

Safia, 29 ans, de Clermont-Ferrand :

« J’ai peur que Marianne, aujourd’hui, soit en danger. »

« Marianne, j’ai l’impression qu’elle ne représente plus rien pour beaucoup trop

de Français. Il faut faire attention, ne pas l’oublier. La laïcité, la justice,

l’égalité des droits, il faut faire un effort pour les défendre. »

Caroline, 26 ans, de Nice :

« Marianne, j’espère qu’elle aura de plus en plus de visages différents. »

« Marianne, pour moi, c’est n’importe quelle femme engagée en politique ou dans

la société. En France, nous ne sommes pas assez nombreuses à le faire. Mais pour

que la République avance, pour que les femmes avancent, il va bien falloir qu’on

s’y mette. »

Riva, 24 ans, de Montreuil :

« Marianne, c’est le contraire de l’individualisme égoïste. C’est quelqu’un

qui croit encore au Progrès. »

« Marianne, elle fait sa révolution tous les jours. En agissant pour que la

société progresse au quotidien, elle s’investit à son niveau, elle n’attend pas

que tout lui tombe du ciel. »

Isabelle, 25 ans, de Bagneux :

« Pour moi, Marianne, c’est une figure de Commandeur au féminin. »

« Elle est droite, sincère, ferme et juste. C’est une femme de rigueur. Tout le

contraire d’une fée, d’une princesse, ce genre de mythes déconnectés de la

réalité, trop gentils pour être efficaces. C’est un modèle. »

Alice, 26 ans, de Lorient :

« Marianne, c’est une mère protectrice tournée vers l’avenir. »

« Marianne est fière d’être française et de vivre en République. Ses idéaux sont

intemporels, et elle vit loin des histoires de pouvoir. C’est ce qui la rend

sereine : elle est fidèle à ce qu’elle croit. »

Gladys, 27 ans, de Montreuil :

« Marianne, c’est avant tout une femme : elle ne gère pas les relations

humaines par la violence. »

« Marianne est républicaine et démocrate, donc elle est rassurante et douce.

Elle est déterminée à faire respecter ses valeurs, mais avec intelligence. Elle

réfléchit, elle n’est pas dans le rapport de force. »

Awa, 34 ans, de Châtillon-Montrouge :

« Marianne est une femme ambitieuse qui veut s’épanouir là où elle vit. »

« C’est une femme qui s’affirme et se fait respecter. Elle s’affirme par l’idéal

républicain, et on la respecte parce qu’elle donne d’elle-même pour construire

une France plus juste. » |