S O M M A I R E

_____

I.– le paradoxe corse : une

économie largement soutenue qui reste cependant fragile, des dépenses publiques

abondantes qui n’ont pas les effets escomptés (SUITE ET FIN)

C.– Des doutes légitimes sur l’efficacité des depenses

publiques *

1.– Des aides

au développement économique non consommées ou mal utilisées *

a) Le mal chronique de la sous-consommation des crédits publics *

· Une mise en œuvre du contrat de

plan encore trop lente et un faible impact sur l’économie insulaire *

· Des primes d’aménagement du

territoire trop rarement octroyées faute de projets éligibles *

· Des financements européens

théoriquement importants mais relativement peu sollicités dans les faits *

b) La gestion peu convaincante des aides au développement par

l’ADEC *

· Des missions en principe très

larges, des ambitions généreuses, des crédits importants *

· Un système de décision à

plusieurs niveaux *

· Le bilan nuancé des activités

récentes de l’ADEC *

· Les carences du système ADEC *

2.– La gestion non optimale de la continuité

territoriale *

a) Des surcoûts réels *

· Le transport maritime supporte les

principaux d’entre eux *

· La multiplication des

infrastructures fait obstacle aux économies d’échelle *

· La subvention au transport du ciment

a été versée en pure perte *

· La desserte aérienne suscite

également quelques interrogations *

b) La dotation de continuité territoriale a atteint ses

objectifs *

· Des liaisons fréquentes *

· Des tarifs avantageux *

c) La continuité territoriale ne profiterait pas aux

Corses : une critique à nuancer *

3.– L’échec patent des aides au secteur

agricole *

a) Un constat sans appel : l’échec total des plans

généraux de désendettement de l’agriculture corse *

b) Les défaillances de l’office chargé du développement

agricole et rural de la Corse *

· L’ODARC " nouvelle

formule " de 1992 *

· Des opérations d’intervention

et de développement de grande ampleur *

· Des compétences fort étendues *

· Un conseil d’administration

dominé par les socio-professionnels du milieu agricole

*

· Les insuffisances notoires du

dispositif *

C.– Des doutes légitimes sur l’efficacité des

depenses publiques

L’une des tâches principales de la commission

d’enquête était de déterminer si le gaspillage des fonds publics, tant décrié

par de nombreux commentateurs, constituait un phénomène avéré et particulièrement

marquant en Corse, ou s’il représentait, au contraire, une réalité, certes

regrettable, mais de dimensions comparables à ce qui se produit dans d’autres

régions françaises.

Au terme de ses travaux, la commission est amenée à établir les

constats suivants. Paradoxalement, les crédits publics ne sont pas suffisamment

consommés en Corse. Lorsqu’ils le sont, cela n’est pas toujours à bon

escient : ainsi la gestion par l’agence de développement économique de la

Corse (ADEC) de diverses aides fait apparaître des incohérences préoccupantes. Quant à

elle, la gestion de la continuité territoriale n’apparaît pas optimale. Enfin, les

dépenses en direction d’un secteur particulier, l’agriculture, doivent faire

l’objet d’un réexamen sévère tant sont patents l’échec des multiples

plans de désendettement conçus depuis plus de quinze ans et les défauts du système

d’attribution des aides gravitant autour de l’ODARC (office de développement

agricole et rural de Corse).

1.– Des aides au développement économique non

consommées ou mal utilisées

La Corse est confrontée au paradoxe suivant : alors

qu’elles pourraient permettre de renforcer le tissu économique de l’île, les

aides publiques destinées à son développement y sont moins consommées en moyenne que

dans d’autres régions françaises ou européennes connaissant des situations

comparables. Par ailleurs, trop souvent, les subventions distribuées n’ont pas les

effets escomptés et les actions menées par l’ADEC, l’agence de développement

économique de la Corse, ne sont pas exemptes de critiques.

a) Le

mal chronique de la sous-consommation des crédits publics

Bien qu’il ne soit pas particulier à la Corse, le

phénomène de sous-consommation des crédits publics y est plus marqué qu’ailleurs.

La mise en œuvre du contrat de plan se caractérise par des lenteurs

d’exécution qui en affaiblissent ou en retardent les effets attendus. Les aides à

l’aménagement du territoire restent peu utilisées. Enfin, le taux de consommation

des fonds structurels européens auxquels la Corse a droit au titre de l’Objectif 1

demeure faible par rapport à d’autres régions européennes également éligibles.

· Une mise en œuvre du contrat de plan encore trop lente

et un faible impact sur l’économie insulaire

Un haut responsable administratif auditionné par la

commission d’enquête a fait les commentaires suivants :

" (…) Comparé à n’importe quel autre des vingt

et un autres contrats de plans, celui de la Lorraine, de l’Alsace, du

Poitou-Charentes, par exemple, celui de la Corse est bon. Les analyses y sont percutantes

et fines, la connaissance des lieux démontre une grande perspicacité. Les

fonctionnaires d’État et les fonctionnaires territoriaux ont fait un bon travail,

mais ce contrat de plan qui a l’apparence de la banalisation n’a pas

d’effet sur le plan économique. Il y a un paradoxe : le contrat est bien mais

il n’a pas d’effet. (…) L’agriculture en Corse absorbe des masses

de crédits beaucoup plus importantes que dans les contrats de plan habituellement, par

habitant et par secteur. Il y a là une anomalie. Il y a beaucoup d’argent, beaucoup

trop dans l’agriculture, trop par habitant, et trop de crédits n’ont pas les

effets escomptés par rapport aux autres régions. (…) Quand nous mettons de

l’argent dans le Limousin, les résultats sont bons. Nous avons des éléments

d’appréciation sur le chômage, la mortalité des PME/PMI, la céramique, de

nombreux projets. Nous voyons que cela fonctionne. Nous y allons, nous vérifions, nous

sommes appelés, nous continuons. "

Le président – " Et en Corse, vous avez

l’impression d’arroser le sable ? "

Réponse : " Nous ne savons pas où ça va. "

Une des explications de la faiblesse des effets économiques du

contrat de plan tient probablement dans sa lenteur d’exécution. A la fin de

l’année 1996, soit à mi-parcours, les taux d’engagement s’élevaient à

39,73 % pour l’État (contre 47,08 % en moyenne nationale) et à

39,89 % pour la Collectivité territoriale (pour un taux moyen de toutes les régions

de 52,15 %). A la fin de 1997, les taux s’établissaient à 57,82 % pour

l’État (contre un taux moyen de 59,7 %) et à 55,29 % pour la région.

Au 31 décembre 1997, l’État avait mis en place 457,6 millions

de francs depuis le début du contrat de plan. Pour la seule année 1997, le taux de

16,3 % (113,2 millions) a été enregistré pour les crédits mis en place. Au cours

des années précédentes, les taux se sont établis à 12,82 % en 1992, à

19,77 % en 1995 et à 16,95 % en 1996.

Au total, le montant des dotations mises en place au terme de la

quatrième année d’exécution du contrat de plan représentait 66 % des sommes

initialement prévues. Huit volets du contrat de plan sur dix-huit connaissaient, fin

1997, un taux de mise en place des crédits nettement inférieur à la moyenne globale de

66 % : les affaires sanitaires et sociales (44 %) ,

l’aménagement de l’intérieur (45 %), la culture (49 %), la pêche

(49 %), l’enseignement (50 %), l’université (53 %), le tourisme

(53 %) et les actions de développement économique (57 %). Trois volets

enregistraient, à l’inverse, des taux de mise en place supérieurs : les

communications (82 %), la jeunesse et les sports (82 %) et l’agriculture

(74,5 %).

· Des primes d’aménagement du territoire trop rarement

octroyées faute de projets éligibles

En plus du contrat de plan, l’État met en place

diverses aides, qui sans être spécifiques à la Corse, sont conçues dans cette région

de façon particulièrement avantageuse. On doit noter que le régime des primes

d’aménagement du territoire (PAT) est exceptionnellement favorable en Corse, puisque

leur taux maximum par rapport à l’investissement y est doublé : il est de

34 % au lieu de 17 % sur le reste du territoire. En outre, le plafond est de

100.000 francs par emploi au lieu de 70.000 francs sur l’ensemble du

territoire.

Cependant, on ne peut que constater le bilan mitigé de ces

primes : la Corse n’attire guère les investissements privés. Les rares

investisseurs ayant bénéficié de la PAT étaient, pour la plupart d’entre eux, des

décideurs publics. Seuls quatre projets d’entreprises ont été primés sur la

période 1988–1998 (trois extensions et une création) pour un montant total de

8,76 millions de francs. Ces projets représentaient la création

prévisionnelle de 138 emplois et un investissement total de 137,8 millions

de francs. A la fin du mois de juin 1998, deux dossiers étaient soldés au prorata

des emplois effectivement créés ; un dossier était en cours d’examen. Enfin, un

dernier dossier était achevé mais en attente du rapport de la direction départementale

de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF), chargée

d’effectuer diverses vérifications préalables aux versements.

Un haut responsable administratif a apporté les précisions

suivantes : " Sur les quatre projets présentés, deux ont bien marché.

Certes, ils n’emploient pas plus de vingt à trente salariés, mais ils sont

destinés à satisfaire la consommation locale. L’un concerne une entreprise de mise

en bouteille d’eau pour les Corses et les touristes, l’autre une société de

viennoiserie et de boulangerie. Mais lorsque l’État ou l’Aérospatiale oblige

à des délocalisations en Corse, cela ne fonctionne pas. Les dossiers sont longs à

monter et, souvent, n’aboutissent pas. Dans le dossier concernant la société

Corse Composites aéronautiques, alors qu’il était question de délocaliser 51

emplois en 1988, en 1997, dernière relance du projet, au bout de dix ans, à peine 49

emplois ont été créés et 2 millions de francs de crédits PAT utilisés, alors

qu’on avait promis beaucoup plus. Cela ne fonctionne pas. "

Lors de son audition devant la mission d’information sur la

Corse, le 12 mars 1997, M. Raymond-Max Aubert, alors délégué à

l’aménagement du territoire et à l’action régionale, constatait : " Il

est certain que la Corse, aux yeux des investisseurs à la fois nationaux et

internationaux, n’apparaît pas comme la région d’accueil privilégiée

d’activités nouvelles. C’est un simple constat. Alors que dans d’autres

régions, nous avons des dizaines de dossiers, en Corse, nous n’en avons que deux en

quatre ans. (…) Il faut reconnaître que le système d’aide de la PAT

n’est pas forcément adapté à un territoire comme la Corse, parce qu’il ne se

déclenche qu’avec un niveau minimum d’investissement et de création

d’emplois. Pour un projet de création d’entreprise, il faut un

investissement supérieur à 20 millions de francs et que le nombre d’emplois

créés soit d’au moins vingt. Pour une extension d’entreprise, il faut

également un niveau d’investissement de l’ordre de 20 millions de francs,

mais aussi la création de cinquante emplois supplémentaires. Evidemment, il y a très

peu de projets de cette dimension en Corse. "

Notons que la Corse bénéficie également de zonages prioritaires

en termes d’aménagement du territoire : elle est largement couverte par des

zones de revitalisation rurale (ZRR). Comme le notait l’ancien délégué déjà

cité, lors de son audition devant la mission d’information sur la Corse, " l’ensemble

de la Corse est en TRDP (territoires ruraux de développement prioritaire) et une très

large partie en ZRR, les huit-dixièmes, à l’exclusion des zones d’Ajaccio et

Bastia, qui sont en TRDP. "

La Corse peut également bénéficier d’actions menées au

titre du fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT).

M. Raymond-Max Aubert déjà cité notait à ce propos : "On peut

relever le poids du secteur agricole auquel sont consacrées la moitié des actions devant

le tourisme – 34 % – les valeurs moyennes nationales

s’élevant respectivement à 9 % et 12 %. Ce sont les deux secteurs qui, en

Corse, ont pris une part considérable de l’utilisation des crédits du FNADT. Là

encore, il faut bien reconnaître que l’industrie est peu présente, puisque

seulement 12 % des crédits du FNADT lui ont été consacrés, alors que la moyenne

nationale est largement supérieure et doit même dépasser, semble-t-il, 30 %. Un

autre indicateur est significatif : 50 % des crédits de la section locale sont

utilisés pour des études, contre 9 % seulement en moyenne nationale. "

· Des financements européens théoriquement importants mais

relativement peu sollicités dans les faits

Le montant des crédits européens alloués à la Corse

fait l’objet d’une attention très grande de la part des acteurs locaux. Le

classement de l’île dans les régions de l’Objectif 1 pour la période

1994–1999 a représenté un enjeu important tant pour l’équipe gouvernementale

au pouvoir au moment des négociations avec la Commission européenne en 1993 que pour les

élus et les socio-professionnels insulaires. Pourtant, quatre ans après le début de la

mise en œuvre du Docup (Document unique de programmation), force est de constater que

les aides prévues dans ce cadre connaissent des taux de consommation encore faibles.

Rappelons que le Docup s’articule autour de sept grands

axes : le désenclavement et les infrastructures de support (ces actions, qui

représentent un quart du montant financier du programme, doivent recevoir 440 millions

de francs du FEDER sur la période considérée), la valorisation des produits du sol

et de la mer, l’université, la recherche et les énergies nouvelles (cet axe

mobilise 80 millions de francs de la part de l’Union européenne), le patrimoine

touristique et culturel, l’environnement (près de 200 millions de francs y sont

consacrés), le développement économique, enfin la valorisation des ressources humaines.

Au 15 mars 1998, la programmation des sept axes apparaissait inégale.

Par exemple, en matière de désenclavement (axe 1), alors que les projets relatifs aux

routes nationales doivent mobiliser au total 494 millions de francs, dont 247 du

FEDER, environ 226,6 millions de francs étaient engagés. A cette même date, les

dépenses justifiées représentaient 85,3 millions de francs. Sept opérations

avaient été engagées à la mi-mars 1998. Certaines restaient encore à programmer.

Autre exemple, celui des mesures portant sur les ports de pêche : d’un montant

de 19,5 millions de francs, dont 9,75 du FEDER, elles étaient à la date du 15 mars

1998 réalisées à hauteur de 7,4 millions. Les mesures relatives aux énergies nouvelles

doivent représenter en principe un montant de 86,9 millions de francs dans le Docup,

dont 18,531 millions du FEDER. A la mi-mars 1998, elles étaient réalisées à hauteur de

31,262 millions de francs.

Les actions destinées au secteur du tourisme s’élèvent dans le

Docup à 290 millions de francs, dont 180,2 millions de fonds publics et 64,8

millions du FEDER. En mars 1998, elles étaient engagées à hauteur de 184 millions

de francs, dont 51,6 millions du FEDER. Les dépenses justifiées s’élevaient

à environ 15 % de l’ensemble, ce qui représente un taux faible.

Ces opérations, de nature très différente les unes des autres,

connaissent des rythmes de réalisation inégaux. Ainsi les travaux du palais des congrès

d’Ajaccio (49 millions de francs dans le Docup, dont 24,5 du FEDER) ont débuté

récemment et devraient permettre son ouverture à l’automne 1999.

En outre, le FEDER doit financer des projets à hauteur de 4,5 millions

de francs dans le cadre du Programme concerté d’actions touristiques (PCAT)

signé au printemps 1997, mais aujourd’hui, les actions prévues par ce document

semblent difficiles à mettre en place. D’autres opérations (en matière

d’hébergement en milieu rural, d’hôtellerie de plein-air et de caractère)

connaissent des états d’avancement plus ou moins satisfaisants. D’une manière

générale, le rythme de réalisation du Docup se caractérise par une lenteur

préjudiciable aux effets économiques recherchés. Les années 1998 et 1999 devraient en

principe permettre de rattraper le retard pris dans l’utilisation de ces crédits.

Au cours des années 1994-1995, les paiements communautaires ont

principalement porté sur des opérations éligibles à la programmation 1990-1993. Celles

prévues pour la période 1994-1999 se sont mises en place plus lentement.

Le Docup, qui à lui seul prévoit 87,7 % des aides européennes,

enregistrait, au 21 novembre 1997, un taux de paiement de 31,31 %. A la même date,

le PIC PME (qui mobilise environ 55 millions de francs) était payé à 0 %

d’après un document de travail communiqué à la commission d’enquête par la

direction générale de la Commission européenne en charge des politiques régionales (DG

XVI). Selon ce même document, le PIC Emploi était payé à 39,33 % pour la tranche

1994-1999 et le PIC Adapt à hauteur de 18,5 %. En ce qui concerne les deux Interreg

dont la Corse bénéficie, notons que, dans le cadre du programme

" Corse-Toscane ", les paiements pour la partie corse n’étaient

pas supérieurs à 0,4 % au 31 décembre 1997. Ceux du programme

" Corse-Sardaigne " étaient de 5,9 % seulement à la date du 8

décembre 1997.

Sur ce dernier point , un haut responsable européen a fait les

commentaires suivants devant la commission d’enquête : " Nous

avons mis en oeuvre en Corse le programme Interreg, notamment avec la Sardaigne, qui

n’avance pas, parce que, au-delà des mots, peu d’acteurs sont capables de

traduire concrètement des coopérations transfrontalières sérieuses. Tous les élus

corses étaient très satisfaits et exerçaient sur nous une forte pression pour mettre en

oeuvre ce genre de programme, car la coopération avec des régions environnantes est

certainement, à terme, un bon choix stratégique pour le développement de l’île.

Mais entre le choix stratégique et la réalité, il y a une marge, et nous

n’avons pas réussi à mettre en oeuvre réellement ce programme qui est actuellement

stagnant. "

CONSOMMATION DES CRÉDITS EUROPÉENS

PÉRIODE 1994/1999

Synthèse

(actualisée au 3 juin 1998)

FONDS |

PRÉVU |

PROGRAMMÉ |

% |

ENGAGÉ |

% |

PAYÉ |

% |

FEDER |

978 263.000 F |

740 238 205 F |

76 % |

434 484 529 F |

44 % |

247 633 144 F |

25 % |

FEOGA |

418 015.000 F |

301 885 211 F |

72 % |

301 885 211 F |

72 % |

273 047 242 F |

65 % |

FSE |

201 500.000 F |

110 038 445 F |

55 % |

110 038 445 F |

55 % |

110 038 445 F |

55 % |

IFOP |

48 750.000 F |

17 188 652 F |

35 % |

17 188 652 F |

35 % |

10 793 345 F |

22 % |

TOTAL |

1 646

528.000 F |

1 169

350 512 F |

71 % |

863 596

836 F |

52 % |

641 512

176 F |

39 % |

programmes d’initiatives communautaires

Dotations communautaires

(actualisé au 3

juin 1998)

PROGRAMMES |

PRÉVU |

PROGRAMMÉ |

% |

PAYÉ |

% |

INTERREG

Haute-Corse/Province de Livourne |

90 259.000 F |

22 353 275 F |

25 % |

400 500 F |

0,44 % |

INTERREG Corse du

Sud/Province de Sassari |

46 241.000 F |

23 203 106 F |

50 % |

207.000 F |

0,45 % |

LEADER II |

19 811 981 F |

4 768 964 F |

24 % |

2 801 838 F |

14,14 % |

PESCA |

2.000.000 F |

457 500 F |

23 % |

90.000 F |

4,50 % |

ADAPT |

3 923.000 F |

2 423.000 F |

62 % |

864 038 F |

22,02 % |

EMPLOI |

17 498 033 F |

5 595 800 F |

32 % |

2 385 459 F |

13,63 % |

PME |

19 512 963 F |

1 428 307 F |

7 % |

139 630 F |

0,72 % |

URBAN |

22 750.000 F |

|

0 % |

|

0,00 % |

TOTAL |

221 995

977 F |

60 229

952 F |

27 % |

6 888

465 F |

3,10 % |

Source : Commission européenne

Comme le montre le tableau ci-dessous, la sous-consommation des

crédits européens, c’est-à-dire la faiblesse des taux de concours engagés et

payés, ne constitue pas un phénomène propre à la Corse. Les autres régions

françaises éligibles à l’Objectif 1 enregistraient à la mi-1998 des taux

d’engagement de crédits oscillant entre 50 % (pour l’île de la Réunion) et

60 % (pour la Guyane) et des taux de paiement allant de 29 % (pour la

Martinique) à 47 % (pour la Guadeloupe).

comparaisons entre les regions françaises eligibles

au titre de l’Objectif 1

situation à la mi-1998

En millions d’Ecus

| |

Concours européens

prévus sur la période 1994-1999 |

Concours engagés |

%

de

crédits engagés |

Concours payés |

% de concours payés |

Corse |

253,4 |

142,1 |

56 % |

112,3 |

44 % |

Guadeloupe |

351,9 |

191,6 |

54 % |

167,2 |

47 % |

Guyane |

164,9 |

99,5 |

60 % |

76,6 |

46 % |

Martinique |

329,8 |

135,4 |

41 % |

95,3 |

29 % |

Nord-Pas de Calais |

449,0 |

212,6 |

47 % |

175,5 |

39 % |

Réunion |

673,2 |

335,3 |

50 % |

268,3 |

40 % |

Source : Commission européenne

Selon des informations fournies par la Commission européenne, les taux

d’engagement des crédits de l’Objectif 1 (1994-1999) destinés en

Allemagne à la région de Brandenbourg s’établissaient à la mi-1998 à plus de

60 % et les pourcentages de concours payés à plus de 55 %.

Comment expliquer, par comparaison, le retard observé dans le paiement

et la réalisation concrète des projets en Corse ? En ce qui concerne les

projets d’infrastructures, le retard est parfois dû à l’existence de

divergences d’appréciation politique. Selon la Commission européenne, les

procédures administratives françaises " sont aussi laborieuses et durent

trop longtemps pour des programmes européens qui doivent être exécutés dans des

délais assez limités. " La complexité des arbitrages administratifs entre

les ministères compétents et l’organisation administrative régionale seraient à

l’origine de ce qui apparaît comme un dysfonctionnement.

Interrogé à ce propos, un haut responsable européen a estimé devant

la commission d’enquête : " Nous voyons incontestablement en

France une centralisation extrêmement forte de l’utilisation des fonds structurels

aux mains de l’exécutif, qui sont les préfets de région. C’est une réalité

qui, à nos yeux, n’est pas la plus efficace pour mettre en oeuvre les fonds

européens. (...)

De ce point de vue, les programmes intégrés méditerranéens, il y a

bien longtemps, avant l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne,

avaient été assez remarquables, parce qu’ils avaient permis un très grand

foisonnement d’idées et la participation de la " société

civile " au projet de développement régional. "

Pour les mesures prévoyant des aides aux entreprises privées,

il semble que les causes du retard soient à chercher dans la faiblesse du tissu

industriel et des PME-PMI et le nombre peu important de projets prometteurs présentés

dans cette région. Comme l’a relevé la direction générale de la Commission

européenne chargée des politiques régionales (DG XVI), " la Corse a peu de

population et les mesures sont très diversifiées et nombreuses, par conséquent il est

à craindre qu’il n’y ait simplement pas assez de projets valables ".

Lors de son audition devant la commission d’enquête, le haut

responsable européen déjà cité considérait : " Nous avons été

très volontaristes dans ce programme pour la Corse, dans la mesure où nous avons

souhaité qu’un tiers des ressources européennes soit dirigé vers les entreprises,

c’est-à-dire vers l’investissement productif, contre un cinquième dans le

programme antérieur. Nous considérons qu’une des caractéristiques de la Corse par

rapport aux autres régions européennes en retard de développement n’est pas un

mauvais niveau de dotations d’infrastructures, mais une incapacité interne de

générer de la richesse, de l’emploi et de l’activité économique.

Nous l’avions voulu également, parce que la Corse se situe en

dehors des régions en retard et est, en terme de dotations à l’infrastructure,

mieux dotée que la moyenne des régions en retard de développement que nous aidons.

Cela peut expliquer aussi le retard. Dès lors qu’il n’y a

pas eu dans l’île la capacité de générer de bons projets d’investissement,

l’argent n’a pas été utilisé au rythme que nous souhaiterions, dans le cadre

de la programmation. C’est un point très important.

Nous essayons de reprogrammer (...) les masses existantes pour

qu’elles soient engagées avant le 31 décembre 1999, car au-delà, cet argent sera

perdu. "

Un des risques de cette sous-consommation est que, lors des

programmations ultérieures, un certain nombre de pays contributeurs nets au budget de

l’Union européenne fassent valoir le fait que les crédits ne sont pas utilisés.

Selon certains, il n’est pas opportun de prévoir des sommes trop importantes qui

risquent par la suite de n’être pas utilisées en Corse. D’autres régions

européennes comme les régions irlandaises, espagnoles, portugaises, grecques font un

usage beaucoup plus massif et rapide des crédits mis à leur disposition. Le retard dans

l’absorption de fonds structurels européens existe sur l’ensemble du territoire

français. Les administrations françaises et les règles de la compatibilité publique

semblent, d’une manière générale, ne pas s’adapter de façon suffisamment

rapide et souple aux nécessités de l’exécution des programmes.

Certes, la consommation tous azimuts de crédits n’est pas un

gage de leur bonne utilisation ni une garantie de leurs effets bénéfiques sur

l’économie. La rapidité d’absorption des crédits et la qualité des

opérations financées peuvent même constituer deux objectifs contradictoires dans

certains cas. Néanmoins, il manque un outil rigoureux de suivi et de contrôle de

l’emploi des crédits communautaires dans toutes les régions françaises ; ce

constat s’applique particulièrement à la Corse. Conscient des carences

actuelles, le Secrétariat général chargé des affaires corses (SGAC) tente, au sein de

la préfecture de Corse, de remédier aux faiblesses les plus marquantes.

Les développements précédents montrent que la sous-consommation des

crédits publics concerne les concours de l’État comme ceux de l’Union

européenne. Un autre problème, tout aussi crucial, tient aux conditions d’emploi de

ceux des crédits qui sont effectivement utilisés.

b) La

gestion peu convaincante des aides au développement par l’ADEC

C’est une agence dépendant de la Collectivité

territoriale de Corse qui est, selon le système propre à cette région, compétente en

matière d’aides au développement économique. Il s’agit de l’ADEC (agence

de développement économique de la Corse) établie le 22 octobre 1992 lors d’une

séance de l’Assemblée de Corse présidée par M. Jean-Paul de Rocca-Serra.

Notons que la création de cet organisme n’était pas prévue par la loi du 13 mai

1991. Par ailleurs, l’agence, qui est dotée du statut d’EPIC, ne jouit en fait

d’aucune autonomie financière.

Aujourd’hui, c’est au Conseil exécutif de Corse que revient

la responsabilité de prendre des décisions en matière d’attribution des aides, le

bureau de l’agence ne donnant qu’un avis après instruction des dossiers par ses

services. Son président rapporte les différents dossiers auprès du Conseil exécutif.

Mais c’est le président du Conseil exécutif qui signe les arrêtés. Selon le

rapport d’activités pour 1996 de l’agence, 10 % des avis du bureau avaient

fait l’objet de refus de la part du Conseil exécutif au cours de cette année. Le

taux de refus apparaît particulièrement faible pour les aides gérées par le Comité

régional des aides (CRA).

Interrogé par la commission d’enquête sur le rôle exact de

l’agence, un témoin a considéré que : " dans le système actuel,

l’Assemblée de Corse détient seule la responsabilité de décider de

l’ensemble des dispositifs d’aides, y compris pour la détermination du plus

petit critère. Ainsi, si l’ADEC voulait ajouter un point, préciser un élément,

elle devrait repasser par l’Assemblée. L’agence ne peut donc avoir qu’une

initiative marginale dans l’activité d’ensemble ". Ce

sentiment doit être nuancé au regard des textes et notamment des statuts de l’ADEC

qui définissent de façon étendue les tâches dévolues à l’agence.

· Des missions en principe très larges, des ambitions

généreuses, des crédits importants

L’article 2 (titre I) des statuts de l’ADEC

indique que l’agence est chargée " dans le cadre des orientations

définies par la Collectivité territoriale en matière de développement industriel,

artisanal, technologique et commercial :

- De l’impulsion des activités liées au développement économique de la

Corse ainsi que de la coordination, de l’animation, de la mise en

oeuvre et du soutien de ces activités,

- De faire prendre en compte les impératifs de développement économique de la Corse

dans le secteur bancaire,

- De la réalisation d’études et de l’établissement de diagnostics

concernant les secteurs et branches d’activités, les filières de production et les

entreprises,

- Pour le compte de la Collectivité territoriale, de la gestion et de l’exécution

des aides directes et indirectes aux entreprises mises en place par la Collectivité

territoriale (alinéa modifié au cours d’une délibération du 19 novembre 1993 de

l’Assemblée de Corse et ajoutant une référence à l’État et la Communauté

européenne),

- Pour le compte de la Collectivité territoriale, de la gestion de toutes

infrastructures d’accompagnement des activités des entreprises, notamment celles

relatives aux réseaux de télécommunication, de télédiffusion et de télématique,

- De coordonner les mesures et de faire des propositions pour aider au développement des

divers secteurs d’activités : industrie, artisanat, industrie

agro-alimentaire (2 ème transformation), pêche et aquaculture, et plus

généralement, l’exploitation des ressources locales par filière de production,

- d’aide au développement de l’intérieur dans les aspects liés aux

entreprises, aux activités et aux emplois. Dans ce but, des conventions pourront être

passées avec les agences et offices concernés. ".

Déjà importantes, les attributions de l’agence furent encore

élargies par l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 11 septembre 1995. Relevons

également, que l’ADEC participe au capital de Corse Garantie SA (1,87 % du

capital actuel de 8 millions de francs), société de caution créée par

l’Assemblée de Corse et dont le président de l’ADEC assure la présidence.

Dans le système actuel, si le Conseil exécutif de Corse reste

ordonnateur des dépenses, c’est l’ADEC qui doit préparer les délibérations

de ce dernier pour l’individualisation des aides dans divers domaines. Les primes

régionales à l’emploi (PRE) et les primes régionales à la création

d’entreprise (PRCE) sont examinées par le bureau de l’ADEC (et non par le

conseil d’administration). L’agence est également compétente en matière de

bonification d’intérêts d’emprunt (au titre de l’aide au financement de

l’activité économique et de la sauvegarde des emplois), d’aides directes aux

entreprises, d’aides à la pêche et à l’aquaculture, d’aides aux

entreprises et aux particuliers prévues au titre du Fonds corse pour la maîtrise de

l’énergie (FCME), d’aides à l’innovation et au transfert de technologie.

Ses crédits de fonctionnement s’élèvent à 17,3 millions

de francs selon le budget primitif de 1998. Mais l’agence prépare les

décisions du Conseil exécutif de Corse en matière économique pour un montant prévu en

1998 de 74,4 millions de francs de crédits d’engagement, dont 48,7 millions

de francs de crédits de paiement.

· Un système de décision à plusieurs niveaux

- La première instance de décision de l’ADEC est son conseil d’administration

composé du président de l’agence et de 23 autres membres :

– 12 membres désignés par l’Assemblée de Corse

en son sein, dont le président de l’Assemblée (aujourd’hui M. José

ROSSI)

– 11 autres membres : 1 représentant

des Chambres de commerce et d’industrie, 1 représentant des Chambres de

métiers de Corse, 1 représentant de la CADEC, 1 représentant du comité régional des

banques, 1 représentant de la caisse régionale de Crédit agricole, 1 représentant de

l’Université, 1 représentant de l’agence nationale de la valorisation de la

recherche (ANVAR), 1 représentant des comités de développement micro-régional, 1

représentant qualifié désigné par l’agence du tourisme de la Corse, 1

représentant désigné par le comité régional des pêches.

L’article 5 des statuts indique que les élus de l’Assemblée

de Corse sont désignés par ladite Assemblée lors de chaque renouvellement. Les autres

membres sont désignés pour une durée de 3 ans. Le mandat des membres sortants peut

être renouvelé. Aux termes de l’article 6, le préfet de Corse, ou son

représentant, assiste de plein droit aux réunions du conseil d’administration (mais

pas à celles du bureau). Assistent également aux réunions du conseil

d’administration, avec voix consultative, le directeur de la Banque de France, le

trésorier-payeur général, le directeur régional de l’INSEE, le directeur de

l’agence et l’agent comptable. Le conseil d’administration se réunit au

moins quatre fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du

jour.

Un témoin au fait de cette question a estimé devant la commission

d’enquête que " le bon fonctionnement de l’ADEC dépendait

largement de son dirigeant et (que) la présence des socio-professionnels donnait un

éclairage précieux aux travaux de l’agence, ce d’autant plus que les personnes

concernées étaient toutes d’un bon niveau et que les membres du conseil

d’administration devaient être engagés dans une réflexion collective. "

Lors de son audition devant la mission d’information sur la

Corse le 19 mars 1997, M. Paul Patriarche, alors président de l’ADEC,

déclarait : " Le statut de cette agence présente un aspect positif

et un aspect négatif. Il est positif dans la mesure où elle associe des acteurs

économiques autres que les élus, sans pour autant que les élus soient minoritaires. Je

rappelle que sont réunis les Chambres de commerce, de métiers, le représentant de la

place bancaire, le trésorier-payeur général, l’ANVAR. C’est intéressant, car

cela nous permet d’avoir l’avis de personnes placées au coeur des problèmes

économiques.

Ce statut est négatif, selon certains, car ce ne sont pas les élus de

l’Assemblée de Corse qui décident ; mais cela, c’est valable pour

l’ensemble des institutions de l’île puisque la loi de 1991 donne à

l’Exécutif le pouvoir d’individualisation.

L’aspect positif pour l’agence est que tous les groupes de

l’Assemblée sont informés de tous les dossiers. Au moins, ils ne sont pas

court-circuités. "

Le bureau de 13 membres est composé majoritairement

d’élus. Aux termes de l’article 11, il est désigné par le conseil

d’administration en son sein ; il comprend, outre son président, sept des douze

élus de l’Assemblée de Corse et cinq membres parmi les onze autres dont

obligatoirement le représentant de la CADEC. Le bureau, qui assiste le président dans la

gestion de l’agence, se réunit au moins 6 fois par an. Lors des réunions

consacrées aux dossiers d’individualisation des aides, il associe à ses travaux le

représentant de la Banque de France et le trésorier payeur général avec voix

consultative.

Notons, enfin, que les services de l’ADEC sont organisés autour

d’un directeur chargé de la préparation des états annuels des prévisions de

recettes et de dépenses et des rapports annuels.

Il apparaît que l’agence représente un maillon essentiel de

mise en oeuvre du budget de l’action économique de la Collectivité territoriale de

Corse. Celui-ci était ainsi réparti en 1997 :

| |

INVESTISSEMENT

|

FONCTIONNEMENT |

| |

AP

|

CP

|

CP

|

| Industrie et artisanat |

59.700.000 F

|

68.400.000 F

|

4.195.000 F

|

| Pêche et cultures marines |

5.070.000 F

|

3.020.000 F

|

1.165.000 F

|

| Energie |

2.800.000 F

|

2.800.000 F

|

16.240.000 F

|

| |

|

74.220.000 F

|

21.600.000 F

|

TOTAL

des secteurs |

67.570.000 F

|

95.820.000 F

|

Source : Rapport d’activité de l’ADEC

pour 1997 (juin 1998)

Au-delà du mécanisme institutionnel et des chiffres, la commission

d’enquête s’est intéressée aux résultats effectifs obtenus par l’agence

dans l’exercice de ses missions au service du développement de l’île. Les

développements qui suivent permettent de donner aux lecteurs une idée des différents

types d’aide.

· Le bilan nuancé des activités récentes de l’ADEC

- En matière d’aides directes aux entreprises

Dans son rapport d’activité pour 1996, l’ADEC notait

avoir traité 150 dossiers d’aides directes aux entreprises, dossiers qui furent

présentés lors de huit réunions du bureau. 116 dossiers reçurent un avis favorable, 19

demandes furent rejetées, 15 ajournées (demandes de renseignements complémentaires). 10

dossiers restants furent instruits en 1997. Un montant de 25,8 millions de francs

fut réparti en 13,8 millions de francs pour les primes régionales à la

création d’entreprise (PRCE) et en 12 millions de francs pour les

primes régionales à l’emploi (PRE).

Selon un document fourni en juillet 1998 à la commission

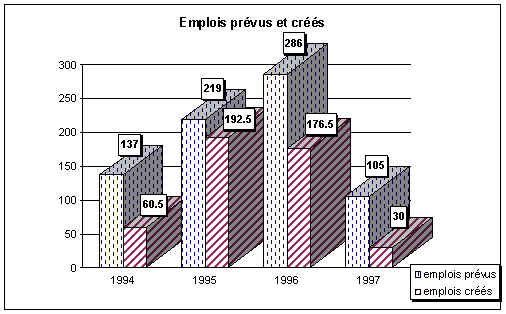

d’enquête par l’ADEC, il est indiqué que, sur les 286 emplois initialement

prévus en 1996, 176,5 ont été créés, soit 61,7 % des emplois prévus. 29 entreprises

n’auraient créé qu’un emploi, 20 auraient créé 2 emplois, 18 entre 3 et 5

emplois, 2 entre 7 et 10 emplois et une entreprise aurait créé 19 emplois.

Plus loin : " Le service des aides à la création

d’entreprise et d’emplois s’attache également depuis plus d’un an, à

contrôler les entreprises primées ; une procédure a été établie et implique un

contrôle des bilans des sociétés primées ainsi qu’une visite dans les entreprises

qui n’ont apparemment pas réalisé la totalité de leur programme

d’investissement. Ceci est réalisé dans le but, d’une part, de contrôler que

les investissements et embauches ont été effectivement réalisés et maintenus pendant

trois ans dans l’entreprise (Cf. règlement des aides), et, d’autre part,

d’évaluer l’efficacité de cette mesure. "

D’après le rapport d’activité pour 1997, au cours de

cette année, 75 dossiers ont été examinés par le bureau de l’agence. 12 (soit

16 %) ont été rejetés et 63 (soit 84 %) ont reçu un avis favorable. Un

décalage apparaît entre le nombre de dossiers présentés en bureau de l’ADEC et

celui des dossiers examinés en Conseil exécutif de Corse. En 1997, 90 rapports furent

présentés en Conseil exécutif, qui notifia 76 décisions favorables et 14 rejets. Le

montant total des affectations pour 1997 s’est élevé à presque 18 millions

de francs, soit 10,4 millions de francs de primes régionales pour la création

d’entreprises (PRCE) et 7,4 millions de primes à la création d’emplois (PRE).

Selon les informations fournies par l’ADEC, il apparaît que les

porteurs de projets attendent de plus en plus fréquemment de recevoir l’arrêté

attributif de subvention pour démarrer leur opération. Le décalage entre

l’attribution de la subvention et son paiement effectif, qui a toujours existé,

semble s’accroître en quantité (nombre de dossiers) et en temps (délais toujours

plus longs). A titre d’exemple, sur les 76 dossiers ayant reçu un avis favorable en

1997, 5 entreprises perçurent au cours de cette année l’intégralité de leur prime

(soit 6,6 % du total) et une vingtaine de dossiers (26,3 %) furent partiellement

mandatés. Près de 46 % des entreprises primées en 1997 se situaient en zone dite

" difficile ", 28 % en zone intermédiaire et 26 % en zone

urbaine. Dans son rapport pour 1997, l’ADEC note que la tendance des années

précédentes est très nettement inversée et que la politique d’incitation

financière de la Collectivité territoriale de Corse porte de plus en plus sur le

développement et la revitalisation de l’intérieur de l’île.

24 % des entreprises primées en 1997 faisaient partie du

secteur BTP. Parmi ces sociétés, 41 % sont situées en zone dite

" difficile ". 30,5 % des entreprises aidées peuvent être

regroupées sous le terme générique de " production et transformation des

matières premières " (et portent sur des activités variées telles que la

ferronnerie, l’agro-alimentaire, la menuiserie-ébénisterie, l’imprimerie).

15,5 % des sociétés primées en 1997 sont des auberges, des bars-restaurants, des

commerces ou des entreprises de loisirs en zone difficile. Seules 3 % des entreprises

primées en 1997 avaient une activité de télétravail.

Dans un

document fourni à la commission par l’ADEC, il est indiqué que, sur un nombre

d’emplois prévus de 105, 30 avaient été créés en juillet 1998, soit 28,5 %

des emplois prévus. 12 entreprises n’auraient créé qu’un emploi, 5 auraient

créé 2 emplois, une entreprise aurait créé 3 emplois et une autre 5 emplois. Dans un

document fourni à la commission par l’ADEC, il est indiqué que, sur un nombre

d’emplois prévus de 105, 30 avaient été créés en juillet 1998, soit 28,5 %

des emplois prévus. 12 entreprises n’auraient créé qu’un emploi, 5 auraient

créé 2 emplois, une entreprise aurait créé 3 emplois et une autre 5 emplois.

Source : ADEC

- En matière de bonification d’intérêts

d’emprunts

Le secteur des bonifications a connu une décrue en 1996 : les

demandes de dossiers sont passées de 146 en 1995 à 46 en 1996. Dans le même temps, le

nombre de dossiers traités est tombé de 115 en 1995 à 61 en 1996. Selon l’ADEC,

ceci est dû au fait que cette aide s’oriente, après la période

1994 / 1995 consacrée à la restructuration des entreprises en difficulté,

vers une intervention sur des prêts bancaires destinés à financer des investissements.

Or la demande de prêts d’investissement est restée très faible en 1996.

Dans son rapport d’activité pour 1997, l’ADEC note :

"Le nombre de demandes d’allégements financiers formulées au cours de

l’année 1997 (...) est surprenant car inférieur de 30 % à celui de

l’année précédente, laquelle concernait également des prêts de restructuration

financière. Ceci est significatif d’une volonté d’investir ou, pour le moins,

d’un besoin de renouvellement de matériel.

En ce qui concerne l’instruction des dossiers, et considérant que

la mesure d’aide au financement de l’activité économique est la seule qui soit

aujourd’hui active, c’est-à-dire susceptible d’être sollicitée, elle a

suivi une évolution parallèle, passant de 56 à 34 dossiers. C’est à peu près le

rythme d’activité que l’on devrait retrouver les prochaines années, sauf

modifications touchant aux règles d’éligibilité ou nouvelle mesure spécifique

prenant en compte les charges financières des entreprises. (...)

On retiendra donc, après l’exercice 1997, que le rythme

d’instruction annuelle des dossiers de bonification devrait se situer dans

l’avenir entre 30 et 40, et que la consommation, passée l’année 1998 qui

supportera encore 2 millions de francs d’attributions exceptionnelles, devrait

diminuer régulièrement les années suivantes. "

- Les aides à l’insertion par l’activité

économique

Cofinancé par l’État, la Collectivité territoriale de Corse

et l’Union européenne, le programme d’insertion par l’activité

économique comprend trois mesures prévues dans le contrat de plan : l’aide à

la création d’emplois permanents, la subvention annuelle aux postes d’insertion

et l’aide aux études de faisabilité. Huit dossiers furent examinés dans ce cadre

en comité régional des aides en 1997. Les demandes portaient sur la création de 3,5

emplois permanents et sur le renouvellement de conventionnement donc de la subvention

annuelle accordée pour 35 postes d’insertion, pour un montant total de

910.888 francs. Neuf dossiers furent présentés au Conseil exécutif de Corse en

1997, pour un montant d’affectations de 950.888 francs.

- Les aides à la pêche et aux cultures marines

Le secteur de la pêche et des cultures marines fait partie des

domaines d’intervention de la Collectivité territoriale de Corse contractualisés

par l’État au titre du contrat de plan et soutenus par l’Union européenne dans

le cadre du Docup. En 1997, les services de l’ADEC ont ainsi traité 114 demandes

présentées tant par des entreprises privées, dans le cadre de la modernisation de la

flottille et de l’aquaculture, que par des maîtres d’ouvrages publics (des

gestionnaires de ports, des communes et des départements), dans le domaine des

investissements à terre dans les ports de pêche. Sur ces 114 demandes instruites,

seules 16 furent rejetées.

L’ensemble des dossiers présentés donna lieu à un montant

total de subventions attribuées par la Collectivité territoriale de Corse de plus de

13 millions de francs se décomposant en 11,5 millions d’aides

accordées au titre de l’investissement et 1,6 million au titre du fonctionnement.

Près de la moitié des aides attribuées au titre de l’investissement concernait des

opérations de modernisation de la flotille.

En 1997, 10 navires de pêche ont été construits, 14 transactions de

navires d’occasion ont été effectuées, 38 navires ont subi des transformations et

des équipements divers et 22 opérations d’équipement à terre de matériels

destinés à la conservation, au transport et à la commercialisation des produits ont

été engagées. Selon l’ADEC, l’action de la CTC a permis au cours des quinze

dernières années la modernisation de 60 % de la flotte. Un témoin a avancé devant

la commission d’enquête une autre interprétation plus politique, voire

clientéliste de cette activité : " quand je lis les documents

administratifs, je vois que dans l’année qui précède les élections législatives,

on a distribué dans la circonscription de Haute-Corse 29,8 millions de francs. Pour

50.000 électeurs, 29,8 millions. Si vous voulez regarder comment cela a été réparti,

j’ai les documents. (…) Je vais vous expliquer comment fonctionne le mécanisme,

comment il fonctionne toujours du reste.(…) Vous voyez chaque fois… les bateaux.

(…) Construction d’un navire de pêche, 143.000 francs, construction

d’un navire de pêche, 98.000 francs, construction d’un navire de pêche,

755.000 francs, achat d’un navire de pêche, 755.000, achat d’un navire

d’occasion, 22.500 francs, transformation d’un navire 227.000 francs,

etc. "

La commission d’enquête, qui a pris note de ces éléments

troublants, ne saurait cependant confirmer ou infirmer l’argument selon lequel ces

actions auraient pu avoir une influence directe sur le résultat d’une élection.

Elle se borne ici à rapporter une appréciation qui a été portée devant elle.

L’année 1997 permit également à l’ADEC de soutenir la

filière aquacole, aujourd’hui en pleine voie de restructuration après des années

difficiles (de 1991 à 1995 notamment). L’agence prévoit d’ailleurs que la

production aquacole insulaire devrait pouvoir atteindre les 1.800 à 2.000 tonnes à

l’horizon 2000.

- Les aides à l’économie et à la maîtrise des

énergies renouvelables

La collaboration technique, administrative et financière de

l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et de

la Collectivité territoriale de Corse à travers l’ADEC a permis en 1997 la

réalisation de 247 opérations (160 en Haute-Corse et 87 en Corse-du-Sud) comprenant des

projets d’installation de systèmes de production d’eau chaude solaire dans le

secteur du tourisme (47 dossiers), des installations de systèmes photovoltaïques en

sites isolés, et 15 projets de planchers solaires directs chez les particuliers.

Par ailleurs, la Collectivité territoriale assure, avec l’ADEME,

la promotion du chauffage central à eau chaude chez les particuliers ainsi que

l’installation de chauffe-eau solaires individuels. D’après les chiffres

fournis par l’ADEC, l’année 1997 a permis d’en installer 160 (124

chauffages et 38 chauffe-eau) dans des habitations de particuliers. Depuis le lancement de

cette mesure, il y a dix ans, pas moins de 2.000 installations ont ainsi été

réalisées. Le montant total des financements attribués par la Collectivité

territoriale de Corse au titre des dossiers co-instruits par l’agence et l’ADEME

dans le cadre du fonds corse pour la maîtrise de l’énergie, s’élève à

environ 4,2 millions de francs.

La commission d’enquête porte sur cette dernière action en

particulier un jugement relativement sévère, développé plus loin.

- De multiples actions complémentaires

L’agence participe au soutien aux activités d’innovation

et de transfert de technologie. Son action dans ce domaine prend différentes formes

allant du soutien à des organismes oeuvrant en faveur de l’innovation et du

transfert de technologie à l’octroi d’aides directes aux entreprises.

L’ADEC intervient dans le domaine de l’animation économique, la plupart du

temps en partenariat avec d’autres organismes associés, et souvent dans le cadre du

contrat de plan ou de programmes européens. Par exemple, elle a participé à la

création d’un serveur dédié aux entreprises locales sur Internet. Elle a

également travaillé à la conception d’un projet, celui d’un institut de

participation destiné à pallier la carence actuelle de la CADEC.

L’agence a également une fonction d’étude. Ainsi, en 1996,

elle a conduit une étude sur le marché de l’eau en bouteille. Elle a cherché à

évaluer, pour le compte de la Collectivité territoriale, le surcoût lié à la

localisation à Serra-di-Fiumorbo de la future centrale au gaz d’EDF. L’agence a

fait également réaliser par des cabinets privés certaines estimations demandées par la

Collectivité territoriale, par exemple une étude sur les besoins en recherche et

transfert de technologie qui a été confiée au cabinet ID SCOPE.

· Les carences du système ADEC

–

L’absence de sélectivité dans l’attribution des aides et de prospective

économique en amont

Certains témoins ont considéré devant la commission

d’enquête que l’agence ne devrait pas consacrer 90 % de ses activités à

l’instruction des dossiers, mais plutôt développer en amont une action de

prospective et d’analyse des divers secteurs de l’économie insulaire. Le

public concerné par les aides se caractérise par sa variété, sa diversité en taille,

en nature et en activités. Il manque des critères pour l’attribution des

subventions et aides qui permettraient de prendre des décisions traduisant une véritable

politique économique. Un responsable de l’ADEC interrogé par la commission

d’enquête l’a lui-même reconnu : " le système n’est

pas bon " ; selon ce responsable, l’utilité de l’agence

elle-même serait " discutable " dans la mesure où elle ne

s’est à ce jour concentrée que sur la distribution des aides. Selon lui, " un

service de la région aurait pu faire la même chose ".

Un rapport de l’Inspection générale des finances faisait,

dès 1994, un diagnostic sévère en ce qui concerne notamment l’absence de

sélectivité dans l’octroi des aides économiques en Corse. On peut

s’interroger aujourd’hui sur les suites données à ce rapport. A l’heure

actuelle, de nombreux acteurs économiques corses se plaignent de la faiblesse de

l’aide apportée par l’ADEC et de ce qu’elle finance des projets

plus ou moins intéressants, sous la pression des demandes, sans pouvoir déterminer à

l’avance le type d’opérations qu’elle cherche à promouvoir.

La commission considère qu’il convient à présent que

l’ADEC quitte " l’indifférencié " et soit capable de

sélectionner trois ou quatre axes forts, de focaliser son attention et ses efforts, en

termes d’emplois, sur des secteurs précis, de réaliser une analyse des débouchés

et de filières, afin de ne pas se disperser. Il convient 1°) de déterminer les secteurs

économiques porteurs, 2°) de définir les besoins, 3°) de faire un choix sur les

produits en dernier lieu.

–

Le phénomène de " saupoudrage " et les risques de

clientélisme

La commission d’enquête s’est interrogée sur les

risques de saupoudrage et de clientélisme résultant du système actuel.

Cet aspect avait déjà été évoqué par la mission

d’information sur la Corse lorsqu’elle avait auditionné le 19 mars 1997 le

président de l’ADEC, à l’époque M. Paul Patriarche, lequel avait

répondu : " Il y a eu des habitudes anciennes, même au niveau des

conseillers généraux – je suis conseiller général moi-même. Avant, on

faisait même des demandes verbales. On se croisait dans les couloirs et on demandait une

subvention, pour ceci ou cela. Le système a été long à se mettre en place. "

Plus récemment, la commission a reçu un témoignage affirmant la

persistance de ce phénomène et a interrogé les responsables de l’agence. Selon

eux, il n’existe pas a priori de répartition géographique des aides. Le

nombre de dossiers apparaît plus important pour la Corse-du-Sud que pour la Haute-Corse

en ce qui concerne les aides directes. En revanche, les demandes de bonifications des

intérêts d’emprunts ont été plus nombreuses en Haute-Corse. Les aides à la

pêche semblent bien réparties entre les deux départements. Les services de l’ADEC

ne raisonnent pas en fonction des départements, mais en fonction d’une

classification entre zones urbaines, zones rurales de moins de 200 habitants et zones

intermédiaires.

Mais l’ADEC ne s’adresse pas qu’aux entreprises. La

commission d’enquête s’est à cet égard penchée sur la pratique qui consiste

à financer des installations de chauffage de simples particuliers (primes de

5.000 francs pour l’installation d’un chauffage central à eau chaude et de

4.000 francs pour l’installation d’un chauffe-eau solaire). Cette politique

entre-t-elle dans la sphère du développement de l’économie insulaire ?

N’y a-t-il pas en ce domaine un risque d’orienter les aides économiques vers

des besoins individuels sans doute légitimes, mais qui ne sont pas du ressort d’une

agence telle que l’ADEC ?

A ces questions, la commission a entendu les réponses

suivantes :

– " Ces primes ont fait l’objet

d’accusations (…). En fait, il s’agit de promouvoir le gaz en Corse. Le

fonds chargé de la maîtrise de l’énergie en Corse, le FCME, a 15 ans

d’existence et fonctionne efficacement. Il apparaît opportun d’augmenter le

chauffage par le gaz et non par l’électricité, car EDF enregistre des déficits

importants sur la région de la Corse. "(…)

– " Si ces aides ont sans doute eu une

utilité dans le passé, elles ne sont peut-être plus nécessaires aujourd’hui. Il

faut déplorer le " saupoudrage " avec des petites sommes au

bénéfice des particuliers. L’ADEME avait sans doute une action à promouvoir ; elle

a trouvé l’ADEC pour ce faire, mais on n’était pas obligé de le

faire ".(…)

- " Je démens le sentiment selon lequel ces aides

avaient un objet clientéliste. Les personnes demandant une aide dans ce cadre

n’étaient nullement connues des responsables de l’ADEC. Le dispositif a été

longtemps piloté par l’ADEME au plan technique. Toutefois un ingénieur a été

recruté récemment par l’ADEC. "(…)

–

Des délais importants dans le traitement des dossiers

Selon les responsables de l’ADEC eux-mêmes, le

parcours moyen d’un dossier d’octroi d’une aide s’étale sur une

période d’un an entre le dépôt d’intention de demande et le mandatement des

fonds correspondants. Certes, de nombreux délais s’expliquent par le fait que

l’ADEC est tributaire de partenariats divers qui alourdissent la procédure. Il faut

distinguer les aides directes dépendant de l’ADEC et de la Collectivité

territoriale et celles qui se rattachent au contrat de plan et au Docup.

Lors de son audition devant la mission d’information sur la Corse,

en mars 1997, Mme Marie-Hélène Bianchi, directeur de l’ADEC, expliquait : " Les

délais d’attribution des subventions sont très variables. Pour les aides

cofinancées par l’État, les délais sont plus longs puisque les dossiers (...)

sont co-instruits par l’État et par nous-mêmes avant d’être examinés par un

comité régional des aides qui se réunit tous les deux ou trois mois. Puis, ils sont

traités à nouveau séparément par le préfet, qui va prendre un arrêté, et par la

Collectivité territoriale, le dossier étant soumis au Conseil exécutif pour que son

président décide l’attribution d’une subvention. Dans ce cas, les délais

peuvent parfois atteindre un an. Cela peut arriver pour les affaires les plus longues.

En ce qui concerne les aides que nous gérons directement, à

certaines périodes, nous avons pu arriver à des délais de huit mois parce que nous

avons été submergés par les demandes. Nous avons même été contraints de recruter

du personnel supplémentaire sur une durée déterminée pour faire face au stock des

dossiers. " – " et à deux attentats en un

an ! " ajoutait le président Paul Patriarche – " et

ne parlons pas des grèves ! " poursuivait Mme Marie-Hélène Bianchi.

–

Le manque de moyens de contrôle

Lors de la visite de la commission d’enquête à

l’ADEC en mai 1998, les responsables de l’agence ont relevé que cinq nouveaux

postes étaient prévus pour l’année 1998, mais tous n’étaient pas encore

pourvus. Ce supplément de personnel devrait permettre d’effectuer des contrôles sur

place plus efficaces et réguliers. Les services travaillent à partir de fiches établies

sous logiciel Excel, mais ils ne disposent pas d’une base de données sur les

entreprises de l’île.

Selon les déclarations qu’a pu recueillir la commission

d’enquête, " au point de départ, l’ADEC avait souhaité

s’appuyer sur la base informatique de la Collectivité territoriale afin de

travailler en harmonie avec elle, mais malheureusement, la coopération n’a pas

fonctionné et deux ans ont été perdus. "

L’agence ne possède pas d’outils d’évaluation à

proprement parler. Il a été fait état, devant la commission , de cas où des aides,

sans faire l’objet de véritables détournements, avaient été utilisées de

manière abusive notamment dans le secteur des BTP : les aides reposent par exemple

sur des créations d’entreprises, alors qu’en réalité, il s’agit

davantage de reprises d’anciennes entreprises sous d’autres formes.

En tout état de cause, l’ADEC a indiqué ne jamais verser

d’acomptes aux entreprises.

En 1995, l’ADEC a demandé que les aides à la création

d’entreprises soient restreintes et mieux définies. Cette proposition fut rejetée

à l’unanimité par l’ensemble des groupes de l’Assemblée de Corse.

L’année suivante, l’agence nota que l’absence de délimitation de cette

mesure avait créé un effet d’aubaine pour de nombreux entrepreneurs et avait

coûté 10 millions de francs.

La commission d’enquête a demandé aux responsables de

l’ADEC de lui décrire les modalités de suivi des aides attribuées. Pour les

aides dépendant du contrat de plan, les services de l’État sont chargés de

faire des vérifications sur pièces et sur place, l’agence ne faisant que des

contrôles sur pièces ; c’est-à-dire que pour que le dossier soit complet,

l’agence demande des contrats de travail, des fiches de paie, des justificatifs de

banques, etc. Pour les dossiers de bonifications, elle vérifie que

l’entreprise a bien payé les échéances de la banque. Pour les aides à la

création d’emploi, elle réclame des attestations de la direction régionale du

travail ; la validité de l’aide est conditionnée au maintien de l’emploi dans

l’entreprise pendant trois ans au minimum. Pour les aides à l’investissement,

des permis de construire peuvent être demandés. De surcroît, les bilans des entreprises

bénéficiaires sont contrôlés afin de vérifier que les investissements et les emplois

nouveaux sont bien comptabilisés. Les avis donnés par le bureau de l’ADEC en

matière d’individualisation des aides servent à évaluer la pérennité de

l’entreprise. Pour les demandes de bonifications, un entretien avec le chef

d’entreprise est obligatoire. Les services de l’État sont alertés : ils

fournissent à l’agence des renseignements sur les antécédents des demandeurs de

projets.

Si des anomalies sont relevées, un contrôle sur place est diligenté.

En cas de détournements, des procédures de reversement sont lancées ; elles sont

suivies par le service des affaires juridiques de la Collectivité territoriale de Corse,

en collaboration avec le payeur régional. Cependant, de l’aveu même des

responsables de l’agence, les contrôles restent très difficiles à mettre en

oeuvre. Par ailleurs, nombre d’entreprises obtiennent une décision de principe leur

octroyant une aide, mais ensuite ne la demandent pas, sans doute parce qu’elles

n’arrivent pas à faire aboutir leur projet.

Selon le rapport d’activité de l’ADEC pour 1996, les

contrôles des aides directes aux entreprises ont fait apparaître pour cette année

que :

· 64 % des entreprises

primées (29) étaient en situation régulière au vu du règlement.

· 20 % (soit 9

entreprises) présentaient des irrégularités : licenciement du personnel

embauché, radiation des entreprises, voire entreprises n’ayant jamais existé !

Il est clair qu’un des principaux obstacles rencontrés par

l’ADEC pour exercer ses missions tient à la faiblesse du tissu économique

insulaire, à sa dispersion et à la difficulté pour les entreprises corses de franchir

les seuils décisifs qui leur permettraient de se développer et de s’ouvrir vers les

marchés extérieurs. Mais n’est-ce pas précisément cette situation qui justifie

l’existence de l’ADEC ?

2.– La

gestion non optimale de la continuité territoriale

La dotation de continuité territoriale constitue, on

l’a vu, un des éléments essentiels des concours de l’État à la Corse, tant

en raison de son importance stratégique que de son montant.

Lors de sa mise en place en 1976, cette dotation atteignait

151,1 millions de francs et, pour la première année pleine d’application,

244,9 millions de francs en 1977. Elle n’a fait que croître depuis lors pour

atteindre 950 millions de francs en 1998. Si l’on tient compte de

l’érosion monétaire, elle a donc plus que doublé en francs constants au cours

de cette période, passant d’environ 475 millions de francs en 1976 (valeur

1998) à 950. Entre 1977 et 1998, la variation atteint encore + 35% en francs

constants.

L’importance des sommes en cause et leur évolution sur une longue

période justifie que l’on s’attarde quelque peu sur les conditions dans

lesquelles elles sont utilisées.

Si des surcoûts peuvent être relevés, aussi bien dans le domaine

maritime qu’aérien, il convient de souligner que les objectifs de la continuité

territoriale ont été atteints. De plus, certaines des critiques récurrentes avancées

par les insulaires apparaissent injustifiées.

a) Des

surcoûts réels

Ces surcoûts avaient déjà été analysés pour

certains d’entre eux dans le rapport du sénateur Oudin.

· Le transport maritime supporte les principaux d’entre

eux

Ces surcoûts en matière de transport maritime sont

imputés à l’État, à la SNCM, qui assure la majeure partie du trafic maritime

entre la Corse et le continent, et les ports de Marseille et de Nice.

–

La préférence donnée aux chantiers navals français

L’État est d’abord contesté, au travers

notamment de la préférence donnée aux chantiers navals français. Devant la commission

d’enquête, il a été indiqué que le surcoût supporté par la SNCM du fait de

l’obligation de commander à des chantiers français a été ainsi évalué à

environ 600 millions de francs (valeur 1997) pour tous les navires acquis depuis

1989, dont 150 pour le seul Napoléon Bonaparte.

–

Le manque de productivité de la SNCM

La SNCM est également critiquée pour ses sureffectifs et

son manque général de productivité. Le surcoût le plus important provient des charges

salariales du personnel navigant, auxquelles s’ajoutent les conséquences

d’accords collectifs ou de pratiques limitant le nombre d’heures ou de jours de

travail. Par ailleurs, d’après les informations recueillies par la commission, si

les effectifs embarqués sur les navires à grande vitesse et, dans une moindre mesure,

sur les cargos rouliers sont conformes aux normes de la profession, il n’en va pas de

même pour les paquebots transporteurs.

Pourtant, la situation n’est pas aussi catastrophique que

d’aucuns la décrivent.

Si la direction actuelle de la SNCM est parfaitement consciente que ses

efforts de productivité doivent être poursuivis dans l’avenir, ceux-ci n’en

ont pas moins été réels. La simple approche globale le montre : entre 1990 et

1997, la subvention reçue n’a augmenté que de 3,3% en francs courants, ce qui

représente une baisse de 9,8% en francs constants (alors qu’entre temps, la

dotation totale de l’État progressait de 21,4% en francs courants, soit encore

+6,5% en francs constants). Au cours de la même période, les effectifs de la

compagnie ont été réduits, de 228 (soit –22,4%) pour le personnel sédentaire et

de 257 (soit –15,2%) pour le personnel navigant. Dès lors, la masse salariale a

reculé de 14 millions de francs courants (soit –2%) ou de 114 millions

de francs constants (soit – 14,3%).

Il est clair également que la détérioration des comptes de la SNCM

observée au cours des dernières années s’explique essentiellement par la

contraction simultanée de ses deux principaux courants de trafic, la Corse et

l’Algérie. Ces pertes brutales de trafic ont entraîné un manque à gagner estimé

à 300 millions de francs en terme de chiffre d’affaires pour les deux années

1995 et 1996.

–

Les surcoûts portuaires

Les ports de Marseille (pour le coût des dockers et ,

plus généralement, des autres services portuaires) et de Nice (pour les taxes perçues

depuis son effondrement en 1978) figurent parmi les accusés.

Un responsable de la SNCM entendu par la commission d’enquête

reconnaissait que, dans certains domaines, " le port de Marseille est

d’un prix de revient et d’un coût supérieurs aux ports corses ". A

propos de la manutention, il indiquait que " les tarifs de manutention sont

insupportables. Au port de Marseille, pour ce qui nous concerne, ils sont 40 à 50 %

plus élevés que ceux en vigueur en Corse. Vis-à-vis des Corses, c’est extrêmement

choquant. A Marseille, les tarifs d’un autre opérateur de frêt , la CMN, sont

inférieurs aux nôtres de 20 %. Il est impossible de maintenir ces conditions.

L’un des efforts à accomplir doit l’être dans le cadre de la manutention. Cela

ne sera pas aisé, car on s’attaque au difficile problème des dockers. "

Il poursuivait en estimant qu’il devenait urgent de réagir : " on

ne peut pas rester à ce niveau. En clair, nous avons des bateaux qui arrivent entre 6 et

8 heures du matin ; il faut commander un travail de huit heures, alors qu’il

suffit de trois heures pour décharger un bateau. En Corse, ils ont été plus malins que

les Marseillais, puisqu’ils commandent des demi-shifts de quatre heures mais, à

Marseille, les dockers l’ont systématiquement refusé. Les manutentionnaires ont-ils

poussé les feux et fait pression sur les dockers ? Je me garderai bien de

répondre. " S’agissant des autres coûts, il relevait que :

" Nous ne faisons pratiquement pas appel au remorquage, cela n’est donc

pas significatif. Par contre, nous avons un problème avec le lamanage sur le port de

Marseille, auquel nous avons aussi l’intention de nous attaquer.(…) En ce qui

concerne les coûts du port autonome, (…) plus de 300 millions de francs ont

été consacrés à l’amélioration des quais et de l’accueil, sans aucune

augmentation tarifaire. Depuis quatre ans, les tarifs du port autonome pour cette

destination sont gelés. Ils doivent être légèrement supérieurs à ceux des autres

ports, mais l’écart se réduit progressivement ".

· La multiplication des infrastructures fait obstacle aux

économies d’échelle

Les conséquences de la multiplicité des

infrastructures couvertes par la continuité territoriale, à savoir sept ports et quatre

aéroports, commencent à faire l’objet d’un débat en Corse même.

Devant la mission d’information sur la Corse, cette multiplicité

a été vivement critiquée, notamment par certains milieux économiques de l’île,

qu’il s’agisse par exemple du Rialzu Economicu ou de l’union patronale

interprofessionnelle de la Haute-Corse. Le président de l’office des transports

posait lui-même, implicitement et avec d’infinies précautions, la question.

Le rapport du Sénateur Oudin chiffrait à 60 millions de francs

l’économie procurée par une éventuelle suppression de la desserte fret des ports

départementaux de Porto Vecchio, de Propriano, de Calvi et de l’Ile-Rousse. Cette

estimation mériterait sans doute une actualisation.

En effet, la CMN s’est livrée, à la demande de l’office des

transports, à une étude de faisabilité de la desserte des ports de Propriano et de la

Balagne par un seul navire mixte rapide à la place des deux cargos rouliers mis en ligne

actuellement : elle a permis de chiffrer à environ 62 millions de francs

par an le surcoût pour la continuité territoriale de la desserte actuelle de ces ports.

De même, l’audit d’Arthur Andersen indiquait, pour la SNCM, que " la

desserte hors saison des ports corses dits "secondaires" a représenté en 1995

37% de la perte totale annuelle avant subvention liée au réseau Corse, alors que moins

de 7% du total des passagers empruntent ces lignes ".

Les difficultés des liaisons intérieures, notamment routières,

constituent le principal argument régulièrement avancé pour justifier la structure de

la desserte actuelle. Il n’est pas totalement dénué de fondement mais le retard mis

dans l’adaptation du réseau routier, alors que des moyens financiers non

négligeables ont été mis à disposition dans le cadre du contrat de plan, incite à une

certaine circonspection. D’autant plus qu’il a été dit devant la commission

d’enquête que, quand un bateau desservait un grand port avant un port

départemental, il n’était pas rare de voir les camions descendre dans le premier

avant d’emprunter la route pour rejoindre leur destination finale.

Une autre argument, juridique celui-ci, est parfois avancé. Il revient

à rejeter la responsabilité de cette situation sur l’État. Cet argument a été

employé notamment par le président de l’office des transports devant la mission

d’information sur la Corse : la desserte des ports départementaux étant

prévue dans les concessions conclues par l’État en 1976, sa suppression ou son

réaménagement seraient impossibles au risque de voir la compagnie concessionnaire

demander un dédommagement. Il est assez plaisant de sous-entendre que l’État serait

à l’origine de la multiplication des ports départementaux.

· La subvention au transport du ciment a été versée en pure

perte

La convention relative à la desserte de la Corse en

ciment a été dénoncée par l’Assemblée de Corse le 30 juin 1998. Pourtant, rien

n’a changé à partir de cette date, preuve, s’il en était besoin, que la

subvention versée au concessionnaire l’a été en pure perte. De 1993 à juin 1998,

la subvention a atteint 78,5 millions de francs.

Le Conseil exécutif a jugé, en effet, cette concession totalement

contraire au droit communautaire et avait, l’année dernière, proposé sa

dénonciation accompagnée d’une banalisation du transport du ciment,

c’est-à-dire par transport en camion embarqué sur les cargos rouliers de la SNCM ou

de la CMN et non plus en vrac.

L’intervention de M. François Piazza-Alessandrini,

président de l’office des transports, devant l’Assemblée de Corse le 8

décembre 1997, éclaire remarquablement les bizarreries du dossier du ciment, qui ne

tiennent pas visiblement toutes à son acheminement sur l’île :

" Depuis que cette proposition a été faite, que

s’est-il passé ? Les uns et les autres ont réagi. J’ai ici une lettre du

syndicat corse des négociants et distributeurs de matériaux (zone industrielle du

Vazzio) etc., qui dit quoi en substance ? On peut, on n’a qu’à dénoncer

puisqu’il faut dénoncer la concession, mais il n’est pas nécessaire de prendre

des mesures particulières parce qu’il résulte des contacts que nous avons pris les

uns et les autres qu’on peut assurer le transport dans les mêmes conditions ou dans

des conditions voisines sans subvention…

D’autres m’écrivent : Ajaccio Béton. Il y a même une

lettre qui vient d’Italie, de la société d’exploitation de carrières et

d’agrégats. Ce ne sont pas des importateurs de ciment, ce sont des utilisateurs qui

traitent une quantité non négligeable de ciment. Ceux-là sont plus intéressés par la

proposition que nous faisions de banaliser le transport et de le faire bénéficier

d’un tarif adapté, sans doute parce qu’ils y voyaient le moyen de se soustraire

au monopole d’importation d’une dizaine de sociétés, d’entreprises du

syndicat corse des négociants et des distributeurs de matériaux.

J’en déduis que l’intérêt des uns et des autres n’est

pas forcément le même. Celui des importateurs n’est pas forcément le même que

celui des utilisateurs. Mais il n’est pas urgent de prendre des dispositions

particulières puisqu’on est toujours à temps si on le veut, à partir du 1er

janvier 1999, pour prendre des dispositions telles que celles que nous proposons

aujourd’hui.

Je ne peux pas m’empêcher tout de même de faire une observation

au passage : en 1989, lorsque l’office avait fait une étude sur le transport du

ciment, il avait identifié un certain nombre de surcoûts qui lui paraissaient anormaux

et qui l’avaient conduit, tout en maintenant la subvention qui était à

l’époque de 11 ou 12 millions de francs, à abaisser le prix du transport du

ciment de 19 % très exactement au 1er janvier 1990.

Or, personne en Corse ne s’en est aperçu puisque le jour même

où on avait abaissé le prix du transport du ciment de 19 %, les cimentiers avaient