1ère séance : Huit accords internationaux; Accord France-Inde : droits de propriété intellectuelle dans les accords d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire; Refonte de la carte intercommunale

- Aller au menu

- Aller au contenu

- Aller à la recherche

- Politique d’accessibilité

- Accueil

- Plan du site

- Aide

- Contact

Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > M. Jacques Pélissard

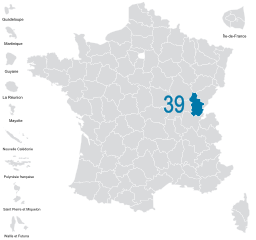

M. Jacques Pélissard

Jura (1ère circonscription)

Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)

- Commission

- Membre de la commission des finances

- Biographie

- Né le 20 mars 1946 à Lyon (Rhône)

- Avocat

- Suppléant

- Mme Christelle Morbois

- Contact

Union pour un Mouvement Populaire

Navigation

- Vous êtes ici: Actualité

- Fonctions

- Historique

- Contact

Actualité

DERNIÈRES VIDÉOS

-

Vidéo du 9 février 2012

Séance publique

-

Vidéo du 26 mai 2010

Séance publique

2ème séance : Réforme des collectivités territoriales (discussion gle)

- Toutes les vidéos de Jacques Pélissard

Travaux récents

Intervention en séance publique

Séance unique du jeudi 9 février 2012

- 1. Approbations de conventions et d'accords internationaux (nos 4091-4171-4172-4173-4175-4176-4177-4304)

- 2. Accord France-Inde de répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords d'utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (n° 4191)

- 3. Refonte de la carte intercommunale (n° 4218)

- 4. Ordre du jour de la prochaine séance

Réponse à la question écrite n° 92352 publiée le 08 mai 2012

handicapés - allocations et ressources - personnes âgées de plus de soixante ansM. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la réglementation relative aux prestations de compensation versées aux personnes handicapées physiques et n'étant pas en capacité d'exercer un emploi et plus particulièrement s'agissant de l'allocation adultes handicapés. En effet, de nombreuses personnes handicapées et âgées se retrouvent confrontés à des situations difficiles dès lors qu'elles atteignent l'âge de 60 ans, ce qui ne leur permet plus de bénéficier de l'AAH et ne leur ouvre pas le droit de solliciter le versement de la prestation de compensation du handicap. Elles doivent alors entamer des démarches en vue de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont la notoriété et les barèmes d'application ne leur garantissent pas systématiquement un accès à celle-ci, ni le même montant de ressources, les écarts pouvant aller jusqu'à cinq fois entre le montant de l'ASPA et l'AAH. Or la loi du 11 février 2005 dispose dans son article 13 que « dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissement sociaux et médico-sociaux seront supprimées ». À l'appui de cet élément, la confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes a saisi le Conseil d'État pour avis. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce dossier et quelles mesures d'ordre réglementaire le Gouvernement entend éventuellement prendre afin de garantir aux personnes âgées et handicapées des ressources décentes.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 124336 publiée le 01 mai 2012

sang et organes humains - produits sanguins labiles - plasma. normes de sécurité. conséquencesM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le projet actuellement développé par la Direction générale de la santé de procéder à l'importation de plasma solvant détergent par une société privée. Cette mesure ferait suite à la décision de l'AFSSAPS de ne plus procéder à la distribution de plasma par bleu de méthylène, qui est à ce jour le principal procédé d'inactivation de la présence de virus dans la poche de plasma à transfuser. Or les autres moyens pouvant être utilisés, comme le solvant détergent ou l'amotosalen sont, aujourd'hui pratiquement inopérants, soit pour des raisons de difficultés techniques de production, soit en raison de leur faible volume. Aussi, les stocks de produits inactivés sont actuellement au plus bas, situation qui entraînerait à terme un risque sanitaire vis-à-vis des patients concernés. Afin de pallier ce manque, la Direction générale de la santé prévoit d'importer ces produits par l'intermédiaire d'une société de prélèvement suisse, appelée Octopharma. Le problème de cette politique repose sur le fait que cette société opère ses prélèvements à l'étranger et ne permettrait pas une vérification pertinente du respect des principes éthiques actuellement en vigueur en France. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier et dans quelle mesure son administration compte préserver le respect des règles éthiques de gratuité et de non-profit relatives à ces prélèvements.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 123306 publiée le 10 avril 2012

sécurité publique - sapeurs-pompiers volontaires - temps de travail. directive. conséquencesM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la révision de la directive 2003-88-CE relative au temps de travail. En l'état actuel des discussions, ce texte présente un certain nombre de contraintes particulièrement inadaptées à certaines professions et activités de notre pays. Ce sujet, qui s'est récemment fait jour s'agissant des moniteurs de colonies de vacances, pourrait impacter lourdement l'avenir des sapeurs pompiers professionnels et volontaires. En effet, le texte de la directive imposerait notamment deux obligations relatives à l'organisation du temps du travail, qui serait limité à 48 heures hebdomadaires et inclurait un repos quotidien obligatoire de onze heures consécutives. Ces dispositions, si elles offrent des garanties utiles pour nombre de salariés, ne peuvent s'accommoder aux exigences du métier de sapeur-pompier. Les régimes de garde ne pourraient être appliqués en l'état actuel, et mettraient les services d'incendie et de secours en face de deux voies de solution difficiles : soit la réduction des effectifs, ce qui compromettrait la qualité opérationnelle des services dédiés aux secours d'urgence d'une part, soit le recrutement d'effectifs supplémentaires dans des proportions inenvisageables au regard des finances des collectivités contributrices. En outre, la directive ne prévoit pas de dérogation à la qualification juridique de « travailleur » pour les sapeurs-pompiers volontaires, disposition qui, si elle venait à être entérinée dans le nouveau texte, ne manquerait pas de remettre en question l'effort exceptionnel que le législateur a consacré en direction des volontaires, avec la loi du 20 juillet 2011. Compte tenu de ces éléments, plusieurs pistes pourraient être défendues devant les instances européennes, comme l'exclusion des heures de garde « passives » du plafond fixé par la directive et l'introduction du principe de subsidiarité quant à la définition de la qualification juridique de « travailleur » qui pourrait être laissée à la libre interprétation des États. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce dossier.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 127003 publiée le 03 avril 2012

anciens combattants et victimes de guerre - carte du combattant - conditions d'attribution. Afrique du nordM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités relatives à l'attribution de la carte du combattant pour les militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie et demeuré sur le terrain entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964. En effet, depuis le vote de la loi du 9 décembre 1974, la seule date du 2 juillet 1962 est prise en compte comme date de fin de la période à l'appui de laquelle est délivrée la carte du combattant. Or, depuis le vote de la loi du 18 octobre 1999, une distinction est faite entre les évènements d'Algérie, qualifiés de « guerre » et ceux du Maroc et de la Tunisie, qualifiés de combat. Pour autant, la période retenue pour ces trois conflits permet à des militaires ayant combattu au Maroc et en Tunisie de solliciter l'ensemble des titres possibles et notamment la carte du combattant, y compris pour les six années postérieures à la fin de ces conflits. En revanche, les militaires demeurés sur le sol algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, bien que pouvant se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation, ne peuvent pour l'heure être éligible à la carte du combattant. Il souhaiterait connaître sa position sur ce dossier et, le cas échéant, dans quelle mesure les militaires ayant servi en Algérie après le 2 juillet 1962 pourront se voir attribuée la carte du combattant.

Voir la réponseQuestion écrite n° 130803 publiée le 20 mars 2012

énergie et carburants - recherche - permis d'exploration d'hydrocarbures. ressource en eau. conséquencesM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, sur le devenir des règles de protection de la ressource en eau, eu égard aux réformes actuelles et futures relatives au régime d'exploitation des hydrocarbures non-conventionnels et au projet de modification du Code minier. Les nombreux débats et questionnements qui eurent lieu concernant l'exploitation du gaz de schiste et plus particulièrement à l'occasion du vote de la loi du 13 juillet 2011, ont mis en évidence certaines lacunes dans l'information communiquée à l'opinion publique sur la réalité des permis d'exploration accordés à un certain nombre de compagnies privées. Dans le même ordre d'idées est demeuré un certain flou quant à la nature des opérations autorisées dans les périmètres de ces permis, ce qui n'a pas manqué de susciter des interrogations légitimes sur leur impact éventuel sur d'autres ressources du sous-sol et notamment l'eau. Ainsi, le déroulement des enquêtes publiques lancées à l'occasion d'opérations de protection de puits de captage ne prendrait pas suffisamment en compte les risques de pollution longue distance que pourraient générer ces opérations d'exploration. Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier, savoir quelles opérations sont susceptibles d'être couvertes par un permis d'exploration du sous-sol et dans quelle mesure, selon la législation actuelle ou sous réserve de réformes ultérieures, l'impact de ces travaux pourra être mieux pris en compte pour la protection de la ressource en eau.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 123156 publiée le 21 février 2012

industrie - papier et carton - collecte et recyclage. perspectivesM. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la situation très difficile dans laquelle se trouve l'industrie du recyclage des papiers en France. Seuls sept sites industriels papetiers fabriquent actuellement des papiers graphiques à partir de vieux papiers, issus des circuits ménagers (collecte sélective), industriels (imprimeries, industries transformatrices) et commerciaux (journaux invendus notamment). Tous sont en difficulté, plusieurs centaines d'emplois sont menacés dans toute la France. Les sites de Turckheim (Haut-Rhin) et de M-Real (Eure) ont déjà fermé leurs portes. Pourtant, cette industrie incarne l'économie circulaire, source de croissance verte et d'emplois locaux, prônée par le Gouvernement, comme par l'Union européenne ou encore l'OCDE. Un budget de 250 millions d'euros a d'ailleurs été confié à l'Ademe en 2009-2011 afin de favoriser l'«économie circulaire», incluant des projets de tri et de valorisation des déchets. Le développement d'une éco-industrie du papier en France pourrait devenir un point fort de notre maillage industriel et créer de nombreux emplois sur tout le territoire. Son avenir repose sur le renforcement de la circularité des flux de la matière : c'est-à-dire sur la captation des gisements locaux de déchets papiers destinés à être recycler. Ce moyen permettra de renforcer la compétitivité de l'industrie papetière nationale par rapport au modèle de production de pâte vierge d'autres zones du monde. Pour cela des mesures doivent être prises : renforcer la collecte sélective municipale des papiers, abaisser le coût des opérations de collecte et de tri afin que cette matière première secondaire reste compétitive, sensibiliser les Français à l'intérêt du tri des papiers et orienter les flux captés vers des exutoires proches. C'est pourquoi il lui demande comment augmenter la collecte sélective municipale de vieux papiers en France, comment organiser la collecte et la circularité des flux de façon à récupérer de la matière première à plus faible coût et, enfin, comment faire en sorte que les tonnages récupérés restent sur le territoire, de façon à soutenir l'industrie verte du papier en France et conserver nos emplois.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 120544 publiée le 14 février 2012

frontaliers - régions - politique transfrontalière. mission parlementaire. propositionsM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la politique transfrontalière du Gouvernement. Au mois de juin 2010 la mission parlementaire sur la politique transfrontalière, formée à la demande du Premier ministre et composée de Mme Fabienne Keller, sénatrice, de M. Étienne Blanc, député et de Mme Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, députée européenne, a rendu les conclusions de ses travaux. À l'appui d'un vaste travail d'enquête et d'auditions, les parlementaires ont notamment mis l'accent sur la croissance continue du travail transfrontalier, le nombre de salariés concernés ayant plus que doublé depuis vingt ans. Plus largement, la problématique transfrontalière a mis en évidence une carence relative de coordination dans nos différentes politiques : travail, coopération transfrontalière, fiscalité. Le département du Jura, frontalier avec la Suisse, est confronté à ces évolutions et nombre de ses maires et responsables locaux font part de leur attente de voir évoluer la politique du Gouvernement en matière transfrontalière. Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et les suites qu'il compte réserver aux différentes propositions émises par la mission parlementaire sur la politique transfrontalière.

Voir la réponseQuestion écrite n° 127024 publiée le 31 janvier 2012

assurance maladie maternité : prestations - frais médicaux et pharmaceutiques - médicaments. remboursement. multaqM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le déremboursement du médicament multaq, effectif depuis le 1er janvier 2012. Cette décision jette un certain trouble dans le milieu médical, dans la mesure où l'agence européenne du médicament a autorisé sa mise sur le marché le 22 septembre 2011, permettant à ce produit d'être disponible dans les pays de l'Union européenne et, dans la plupart d'entre eux, de faire l'objet d'une prise en charge. Ces éléments d'observations paraissent quelque peu divergents de l'appréciation faite par l'agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, qui préconise la prescription du multaq aux seuls spécialistes en cardiologie, compte tenu de la surveillance requise pendant le traitement. Ceci étant, ce sont près de 10 000 patients qui doivent aujourd'hui supporter un coût de déremboursement élevé. Sans remettre en question le fond de l'expertise de cette agence et compte tenu du fait que ce médicament concerne à ce jour près de 10 000 patients, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et les mesures alternatives qui pourraient être proposées aux patients aux fins de limiter l'impact financier de ce déremboursement.

Voir la questionQuestion écrite n° 126622 publiée le 24 janvier 2012

économie sociale - mutuelles - adhésion obligatoire. étudiantsM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les dispositions introduites par la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 et relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des employeurs destinées au financement de prestation de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. Ce texte, pris en application de la loi de réforme des retraites du 21 août 2003, représente dans son ensemble une avancée incontestable en faveur de la couverture des salariés par un régime complémentaire et sécurise ainsi la situation de personnes qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, trouveraient du mal à s'assurer individuellement. Ceci étant précisé, des dérogations ont été apportées par cette circulaire afin d'éviter des systèmes de double cotisation, pénalisant pour le salarié comme pour l'employeur : ayants droit bénéficiaires de l'assurance complémentaire de leur conjoint, bénéficiaires de la CMU, travailleurs saisonniers, salariés ayant plusieurs emplois et intégrés à ce dispositif par un autre employeur. Dans ce cadre, la situation des étudiants salariés à temps partiel mériterait un examen particulier. En effet, un certain nombre d'entre eux sont appelés à travailler sur des périodes allant au-delà d'une année, la plupart du temps pour financer leurs études. Or ces étudiants sont généralement souscripteurs de mutuelles étudiantes qui paraissent redondantes eu égard au dispositif complémentaire demandé aux entreprises, obligeant alors ces derniers à une double cotisation. En outre, l'obligation faite aux employeurs d'inscrire leurs salariés à une prestation complémentaire à partir de tout contrat dont la durée est supérieure à un an, aurait pour effet de les encourager à ne leur proposer que des contrats de courte durée. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce dossier et dans quelle mesure les étudiants pourraient figurer parmi les publics pouvant bénéficier d'une dérogation aux dispositions de la circulaire précitée et donc du libre choix de leur mutuelle.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 122191 publiée le 10 janvier 2012

traités et conventions - convention sur les armes à sous-munitions - mise en oeuvre. attitude de la FranceM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur le devenir de la convention d'Oslo relative à l'interdiction de l'usage des armes à sous-munitions. Cette convention, qui a été ratifiée par le Parlement en 2009, témoigne d'une avancée majeure pour la protection des civils au plan international. Toutefois, un récent projet relatif à un protocole VI qui viendrait s'ajouter à ceux composant la convention prévoirait, à la demande de certains États non signataires, de déroger à la règle d'interdiction pour certaines armes à sous-munitions, selon leur ancienneté. Ce texte, qui ne manque pas de susciter certaines interrogations parmi les organisations non gouvernementales impliquées, devrait être prochainement soumis à la conférence d'examen de la convention sur certaines armes classiques (CCAC) au sein de laquelle la France est représentée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier et dans quelle mesure il entend conforter notre engagement contre la prolifération des armes à sous-munitions.

Voir la réponseQuestion écrite n° 124444 publiée le 20 décembre 2011

agriculture - calamités agricoles - sécheresse de 2003. indemnisationsM. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'indemnisation des victimes de la canicule de 2003. Près de dix ans après la catastrophe naturelle et humaine qu'a représentée la canicule en France, nombre de ménages continuent de se battre pour bénéficier d'une juste indemnisation des dégâts causés par les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols qui s'en est suivie. En effet, selon les éléments qui m'ont été communiqués par l'une des associations de défense des victimes de la canicule présente dans le Jura, de graves différences d'appréciation et de qualification du sinistre persistent entre les avis rendus par les experts, selon qu'ils ont été mandatés par les compagnies d'assurance ou par les associations de victimes. Les différences portent, par exemple, sur la reconnaissance de la sécheresse comme élément « déterminant » et non « aggravant » des dégâts. Beaucoup de dossiers résolus par l'entremise d'experts indépendants ont abouti à des indemnisations d'un montant parfois dix fois plus élevé que celui proposé initialement par les assureurs. En outre, la validité des expertises repose sur des études de sol impliquant un coût que les victimes ne sont pas toutes en mesure de supporter. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et savoir quelles orientations pourraient être prises à l'endroit des assureurs afin de garantir aux victimes encore non-indemnisées une expertise juste et équitable de leur préjudice.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 120761 publiée le 13 décembre 2011

tourisme et loisirs - centres de vacances - personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulationsM. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur le devenir du contrat d'engagement éducatif et plus particulièrement du régime de repos compensateur prévu par ce dispositif. À l'issue d'une décision rendue le 10 octobre dernier (CE 10 octobre 2011, Unions syndicale Solidaires Isère - n° 301 014), le Conseil d'État a considéré qu'en dépit du fait que ce régime de repos pouvait entrer dans le champ dérogatoire prévu par la directive 2003/88/CE relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le plafond annuel de 80 jours de repos ne constituait pas une protection appropriée. Aussi le décret du 28 juillet 2006 qui encadrait ce régime a-t-il été censuré. Dès lors, en l'absence de nouvelles mesures, les moniteurs de colonies de vacances bénéficient obligatoirement d'un repos compensateur de onze heures consécutives. Cette organisation par défaut ne manquera pas de perturber gravement les prochaines colonies qui nécessitent une certaine souplesse en matière de disponibilité de leurs personnels. Aussi il la prie de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure et selon quels délais une alternative juridiquement valide au regard du droit européen pourra être mise en oeuvre.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 116717 publiée le 04 octobre 2011

agriculture - PAC - programme européen d'aide aux plus démunis. perspectivesM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les vives inquiétudes des associations françaises bénéficiant de l'aide du plan européen d'aide aux plus démunis (PEAD) s'agissant de la réduction annoncée de son financement. Impulsé dès 1986, le PEAD permet, depuis 1987, de faire don des stocks excédentaires des produits agricoles au bénéfice des plus démunis. Le PEAD qui représente 1 % seulement du budget global de la politique agricole commune (PAC) permet d'apporter une aide alimentaire à 13 millions de citoyens des 19 États membres et constitue 35 % des denrées alimentaires distribuées par les quatre associations françaises en bénéficiant à savoir la Croix-Rouge française, les banques alimentaires, les Restaurants du coeur et le Secours populaire. Or, dans un arrêt du 13 avril 2011, la Cour européenne de justice interdit à la commission de compléter par une allocation financière le PEAD lorsque les stocks d'intervention sont insuffisants. L'impact de cette décision risque d'être considérable, et ce dès 2012, dans un contexte économique extrêmement tendu, pour les associations bénéficiaires et les populations concernées dont le nombre ne cesse de croître. En effet, les stocks européens sont au plus bas et l'enveloppe attribuée aux associations ne devrait pas dépasser les 100 millions d'euros ce qui couvrirait à peine un cinquième des besoins des associations précitées.

Voir la réponseQuestion écrite n° 114458 publiée le 19 juillet 2011

assurance maladie maternité : prestations - frais médicaux - affections de longue durée. prise en chargeM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par certains patients atteints de diabète suite à la limitation du remboursement des bandelettes destinées à la surveillance par le patient de son taux de glycémie. L'arrêté du 25 février 2011 limite le remboursement des bandelettes permettant le contrôle du taux de glycémie par les patients eux-mêmes à 200 bandelettes par an, soit une boîte, sauf cas particuliers médicalement justifiés. Cette mesure pose un certain nombre de problèmes pour les malades atteints de diabète et notamment les diabétiques de type 2. Les soucis sont de plusieurs ordres. Médical d'une part car les médecins traitant s'inquiètent de moins voir leur patient qui ne consulteront plus pour le renouvellement de leur ordonnance de bandelettes. Mais aussi en termes de stress pour les patients, en effet le contrôle régulier de leur taux de glycémie leur permet d'ajuster leur régime quotidiennement en fonction des résultats. Enfin certains patients sont aujourd'hui traités avec des médicaments expérimentaux en remplacement de l'insuline notamment le " Victoza ". Or la prise de ce médicament nécessite un contrôle journalier du taux de glycémie du patient. Toutefois, il n'est pas encore codé par l'assurance maladie comme traitement pour le diabète et les patients concernés ne peuvent donc pas semble-t-il à ce jour bénéficier du remboursement des bandelettes nécessaires dans la prise de ce type de traitement. L'arrêté prévoyant une dérogation dans la limitation de la prise de bandelettes à 200 pour les « cas particuliers médicalement justifiés », les médecins prescrivant ce type de traitement ont introduit des demandes de prises en charge dérogatoire pour les patients concernés. Aussi, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question et qu'il lui explicite les cas pouvant permettre de déroger à la limitation introduite par l'arrêté précité du 25 février 2011. Enfin, il souhaiterait que dans toute la mesure du possible les instructions permettant de répondre précisément et en tenant compte des cas particuliers de chacun des malades puissent être données aux caisses primaires d'assurance maladie.

Voir la questionQuestion écrite n° 114122 publiée le 12 juillet 2011

professions de santé - masseurs-kinésithérapeutes - revendicationsM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes des kinésithérapeutes français quant à l'avenir de leur profession. Malgré la réunion de janvier dernier avec la fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs dans le cadre d'une délégation du centre national des professions libérales de santé, de nombreux praticiens ont l'impression de ne pas être entendu par le Gouvernement quant à leurs revendications et s'inquiètent pour l'avenir de leur profession. Ils souhaiteraient notamment voir des mesures concrètes être prises en termes de revalorisation tarifaire, de mise en place d'un tarif unique de reconnaissance de leur profession avec autonomie et consultation en première intervention, la protection de leur diplôme d'État contre les pratiques illégales et l'amélioration du cursus des étudiants masseurs kinésithérapeutes rééducateurs avec un diplôme master validant leur formation. S'agissant d'une profession qui participe activement à notre système de santé et fait un travail important avec des patients de plus en plus nombreux, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question et les mesures qui pourront être prises pour répondre à leurs attentes.

Voir la questionQuestion écrite n° 109580 publiée le 24 mai 2011

transports ferroviaires - lignes - dessertes. perspectives. JuraM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'avenir des dessertes ferroviaires dans le Jura. Le 11 décembre prochain, la Franche-Comté comptera parmi le cercle fermé des territoires traversés par une Ligne Grande Vitesse à dimension européenne, avec la mise en service de la branche Est de la ligne Rhin-Rhône, reliant Dijon à Mulhouse, via Besançon et Belfort. Ce projet, qui bénéficie essentiellement aux territoires du nord de la Franche-Comté, a prévu un déploiement ultérieur d'une branche sud dont le devenir et le tracé sont aujourd'hui remis en question. De fait, il modifie l'organisation de la desserte ferroviaire des gares jurassiennes en général et de sa ville-préfecture en particulier. Ainsi, à compter du 11 décembre, il est à craindre la suppression de trois des quatre lignes de trains corail longue distance reliant Strasbourg à Lyon, notamment du fait que les flux entre ces villes passeront avec les prochains TGV. En outre, le maintien de la seule desserte longue distance par le TGV Strasbourg-Marseille ne compense pas suffisamment cette mesure, pas plus que la mise en oeuvre d'une nouvelle desserte au titre des trains d'équilibre du territoire, qui demeure, à ce jour, hypothétique. En outre, la redéfinition du cadencement des TER actuellement en cours n'offre pas de perspective encourageante quant à l'existence de liaisons directes entre Lons-le-Saunier et les gares TGV Besançon-Viotte et Besançon Franche-Comté. Aussi, Lons-le-Saunier et son bassin de vie courent le risque d'être déconnectés de l'infrastructure Rhin-Rhône et limités dans leurs liaisons avec les grands centres urbains proches (Besançon, Lyon). Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et quels engagements ce dernier compte prendre afin de maintenir une desserte pertinente de Lons et plus largement du Jura dans le cadre des liaisons nationales, qu'elles relèvent des prochains trains d'équilibre du territoire comme de la branche sud de la LGV Rhin-Rhône.

Voir la questionQuestion écrite n° 105949 publiée le 19 avril 2011

sécurité routière - radars - contraventions. recouvrement. dysfonctionnementM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur sa réponse à sa question écrite n° 78579 publiée au Journal officiel du 11 mai 2010 dont les termes ne lui paraissent pas satisfaisants. En effet, dans sa réponse publiée le 22 mars 2011, il indique que, pour des raisons de confidentialité, l'officier du ministère public de Rennes ne peut répondre que par courrier. Or, le 2 décembre 2008, il a relayé par lettre auprès de l'officier du ministère public les inquiétudes d'un résident, domicilié dans une commune de sa circonscription, s'agissant du paiement de la verbalisation (n° [...]) non acquitté dans les délais impartis en raison d'un retard d'acheminement du courrier entre sa résidence principale et sa résidence secondaire. N'ayant jamais reçu de réponse à cette demande écrite, le 18 septembre 2009, il a téléphoné personnellement au service du contrôle informatisé de l'officier du ministère public, qui, effectivement, pour des raisons de confidentialité, lui a indiqué ne pas pouvoir lui donner d'informations personnelles sur ce dossier. Aussi, le 23 février 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception (n° [...]), il a de nouveau interrogé l'officier du ministère public sur l'instruction de la réclamation introduite par son correspondant relative à la majoration de sa verbalisation. Ne recevant toujours pas de réponse, il est de nouveau intervenu le 23 avril 2010 par LRAR (n° [...]) afin de connaître les suites réservées à cette affaire. Toujours sans réponse, il a interrogé le Gouvernement par question écrite parue au Journal officiel du 11 mai 2010 afin d'attirer son attention sur l'impossibilité d'obtenir la moindre information de la part de la trésorerie du contrôle informatisé, et ce par demande écrite pour préserver la confidentialité des informations. À ce jour, ce résident s'est intégralement acquitté des sommes (amende + majorations) qui lui ont été demandées, mais n'a jamais pu obtenir de réponses à ses demandes de réexamen de son dossier, relayées par ses soins. Cette situation n'est pas acceptable, car ni ce résident, ni l'élu de la Nation, n'ont pu obtenir d'explications au cours de la procédure et pu faire prendre en compte les arguments de défense présentés par son interlocuteur, et relayés par lui-même. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons du silence et du dysfonctionnement du service concerné dans ce dossier.

Voir la questionQuestion écrite n° 104834 publiée le 12 avril 2011

enseignement technique et professionnel - baccalauréat professionnel - sécurité-prévention. perspectivesM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les conditions d'accès au baccalauréat professionnel prévention et sécurité. En effet, en vertu de l'arrêté du 9 mai 2006 portant création du baccalauréat professionnel spécialité sécurité prévention et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, les étudiants de cette filière doivent effectuer 18 semaines de stage dont une partie en sein d'un SDIS. Or l'arrêté précité spécifie que pour le stage en SDIS, les étudiants doivent obligatoirement être sapeurs pompiers volontaires. Cette obligation qui se comprend parfaitement au regard des modules d'enseignement et de formation de cette filière et permet la prise en charge de la formation de base des élèves par les SDIS et non l'établissement d'accueil pose cependant un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, cette formation ne prépare pas uniquement aux métiers de sapeur pompier mais aussi à ceux de la gendarmerie, de la police nationale et d'agent de sécurité. Aussi, un élève qui n'a nullement l'intention de s'investir dans une carrière professionnelle ou volontaire de pompier doit néanmoins suivre la formation de sapeur pompier volontaire ou avoir été jeune sapeur pompier. Ceci impose aux SDIS de former des jeunes, avec les coûts que l'on sait pour les SDIS (375 euros de prestation de fidélisation de reconnaissance, habillements environ 1 500 euros + coût de la formation par les sapeurs pompiers), qui n'ont pas la vocation ni l'envie de s'investir dans l'avenir dans cette carrière professionnelle. En outre, cette obligation peut être un véritable problème pour certains jeunes qui en fonction de leur lieu de résidence ont beaucoup de difficulté, voire sont dans l'impossibilité de trouver un centre d'accueil. La problématique vient du fait que l'ensemble des modules étant communs et obligatoires, la nécessité d'être sapeur pompier volontaire devient de fait un critère de sélection d'entrée dans cette formation même si le stage n'est qu'en deuxième année et en tout état de cause impose à l'élève qui veut devenir gendarme ou policier ou encore agent de sécurité de s'investir comme pompier volontaire pour terminer sa scolarité. Aussi, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question et dans quelle mesure une modification des modalités de préparation de ce diplôme avec par exemple un système de tronc commun puis de modules optionnels selon l'orientation professionnelle souhaitée pourraient être envisagées pour pallier cette difficulté qu'est l'obligation de devenir sapeur pompier volontaire pour l'ensemble des jeunes souhaitant suivre cette filière et qui peut paraître discriminatoire.

Voir la questionQuestion écrite n° 91286 publiée le 19 octobre 2010

presse et livres - prix unique du livre - champ d'applicationM. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'absence de définition juridique du livre et des conséquences pour le cas particulier des partitions musicales. En effet, actuellement, il n'existe qu'une définition fiscale du livre donnée par la direction générale des impôts dans son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71). Or le livre est le véhicule privilégié de la culture, il représente un patrimoine écrit qui doit être partout à la disposition du public et pour cela il est indispensable qu'un réseau dense et diversifié des librairies soit maintenu et développé et y concourir est d'ailleurs le but premier de la loi de 1981 sur le prix unique du livre, loi qui a fait l'objet d'un vote unanime à l'Assemblée nationale comme au Sénat et est reconnue par la majorité des professionnels. Or cet équilibre et préservation de l'offre de livres sont aujourd'hui en partie menacés s'agissant de la question des partitions. En effet, si les partitions étaient jusqu'à présent considérées comme un livre, un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2010 (arrêt n° 92, chambre civile) a considéré que la partition n'étant pas expressément mentionnée dans la loi de 1981 précitée et en l'absence de définition juridique du livre, elle devait être exclue du champ d'application de la loi susvisée. Cette décision a des conséquences importantes pour les librairies spécialisées dans la vente de partitions dont les conditions tarifaires de vente ne sont donc plus garanties pour le consommateur. En outre et au-delà du cas particulier de la partition, se pose plus largement la question de la définition juridique du livre qui permettrait, à l'heure du développement des moyens modernes de diffusion de la culture et notamment du livre numérique, d'établir expressément ce qu'est un livre et donc entre sans contestation possible dans le champ d'application de la loi de 1981. Aussi, il souhaiterait qu'il lui indique la position du Gouvernement français sur la problématique posée par l'arrêt n° 92 de la Cour de cassation du 28 janvier 2010 précité s'agissant des partitions et plus largement dans quelles mesures une définition juridique du livre permettant de déterminer clairement les ouvrages entrant ou non dans le champ d'application de la loi de 1981 sur le prix unique du livre pourrait être envisagée notamment dans le cadre des travaux en cours et à venir sur le livre numérique.

Voir la question

Fonctions

Mandat

- Réélu le 10/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))

Commissions

- Membre de la commission des finances

- Rapporteur spécial au nom de la commission des finances:Ecologie, développement et aménagement durables:Protection de l'environnement et prévention des risques;Conduite et pilotage des politiques de l'écologie,du développement et de l'aménagement durables

Groupes d'études

- Membre : - Climatisme et thermalisme

Groupe d'amitié

- Vice-Président : - Costa Rica - Inde

Organismes extra-parlementaires

- Membre titulaire du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

- Membre titulaire du Comité des finances locales

Mandats locaux en cours

- Maire de Lons-le-Saunier, Jura

Mandats intercommunaux

- Président de la communauté de communes du Bassin-de-Lons-le-Saunier

Contact

Mél et site internet

Adresses

Assemblée nationale

126 Rue de l'Université

75355 Paris 07 SP

Hôtel de Ville

39000 Lons-le-Saunier

Téléphone : 03 84 47 88 31

Télécopie : 03 84 47 88 96

Historique

Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

- Élu le 28/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997 (Fin de législature)

- Réélu le 01/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)

- Réélu le 09/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)

Anciens mandats locaux

- Conseil municipal de Lons-le-Saunier (Jura)

- du 19/03/1989 au 18/06/1995 (Maire)

- du 25/06/1995 au 18/03/2001 (Maire)

- du 19/03/2001 au 09/03/2008 (Maire)

- Communauté de communes du Bassin-de-Lons-le-Saunier

- du 10/01/2000 au 10/03/2001 (Président)

- Communauté de communes du Bassin-de-Lons-le-Saunier

- du 11/03/2001 au 16/03/2008 (Président)

- Conseil municipal de Lons-le-Saunier (Jura)

Anciennes fonctions dans les instances internationales ou judiciaires

- Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN (ex délégation de l'Assemblée nationale à l'Assemblée de l'Atlantique nord) du 12/06/1997 au 18/06/2002

Place dans l’Hémicycle

Numéro de la place occupée : 84

(la zone en rouge situe le banc)