1ère séance : Questions orales sans débat

- Aller au menu

- Aller au contenu

- Aller à la recherche

- Politique d’accessibilité

- Accueil

- Plan du site

- Aide

- Contact

Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > M. Alain Rodet

M. Alain Rodet

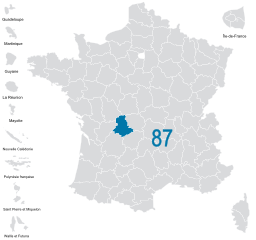

Haute-Vienne (4ème circonscription)

Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)

- Commission

- Membre de la commission des finances

- Biographie

- Né le 4 juin 1944 à Dieulefit (Drôme)

- Économiste

- Suppléant

- M. Gérard Audouze

- Contact

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Navigation

- Vous êtes ici: Actualité

- Fonctions

- Historique

- Contact

Actualité

DERNIÈRES VIDÉOS

-

Vidéo du 28 février 2012

Séance publique

-

Vidéo du 28 février 2012

Séance publique

2ème séance : Questions au gouvernement ; PLFR pour 2012

-

Vidéo du 1er décembre 2010

Séance publique

1ère séance : questions au gouvernement ; solidarité dans le domaine de l'alimentation en eau

- Toutes les vidéos de Alain Rodet

Travaux récents

Réponse à la question écrite n° 86049 publiée le 15 mai 2012

coopération intercommunale - communautés d'agglomération - compétences. transports scolaires. dotationM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de versement de la dotation générale de décentralisation afférente aux transports scolaires. En effet, l'État continue de verser aux départements la totalité de cette dotation. Cela implique, pour les communautés d'agglomération qui ont fait le choix d'assumer la compétence transports scolaires, de devoir établir une convention avec leur département pour prétendre au versement de la part de la dotation qui leur revient. Cette procédure est source de retards et de complications juridiques qui viennent s'ajouter à des contraintes réglementaires et budgétaires toujours plus lourdes pour nos collectivités locales. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé la possibilité d'un versement direct par l'État aux communautés d'agglomération, de la part de la dotation de décentralisation correspondant à l'exercice de cette compétence.

Voir la réponseQuestion écrite n° 132399 publiée le 01 mai 2012

jeunes - protection judiciaire - centres éducatifs fermés. bilan et perspectivesM. Alain Rodet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modifications apportées au taux d'encadrement dans les centres éducatifs fermés (CEF) gérés par des associations. En effet, ces structures ont été créées par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 qui a renforcé et diversifié les moyens mis à la disposition des centres éducatifs fermés et répondent au besoin d'un encadrement intensif et permanent des mineurs délinquants de 13 à 18 ans. Or la circulaire de tarification PJJ du 17 février 2012 prévoit une norme correspondant à 24 ETP pour 12 mineurs, alors qu'elle est de 27 actuellement. Cette réduction aura pour conséquence de rendre plus difficile la mission éducative de ces centres alors que leur efficacité est soulignée par tous, et qu'ils accueillent un public élargi à certains primo-délinquants ou coupables d'agressions graves. Aussi, au moment où le ministère de la justice envisage la suppression de postes nécessaires au bon fonctionnement d'un CEF, il lui demande s'il entend étudier la possibilité de maintenir les emplois affectés à ces établissements, voire de les renforcer, afin de leur permettre d'atteindre des taux plus élevés de capacité d'accueil.

Voir la questionQuestion écrite n° 132362 publiée le 01 mai 2012

énergie et carburants - énergie hydroélectrique - producteurs autonomes. aides de l'ÉtatM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur les inquiétudes des petites centrales hydroélectriques quant à l'arrivée à échéance des contrats signés avec EDF. En effet, les petites centrales hydroélectriques sont liées à EDF dans le cadre de contrats signés en 1997, contrats dont l'échéance est prévue en 2012. Ces contrats devaient être renouvelés de plein droit. Mais les nouvelles conditions imposées dans le cadre de la loi NOME (n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) mettent en difficulté les petites centrales puisque les pouvoirs publics conditionnent le renouvellement des contrats à la réalisation d'investissements de 850 euros par kilowatt installé. Ce montant beaucoup trop élevé pénaliserait la majorité des petites centrales hydroélectriques qui se retrouvent dans l'impossibilité financière d'assurer ces investissements. C'est pourquoi la Fédération électricité autonome française a émis des propositions afin de permettre un avenir plus serein. La mise en place d'un programme qualitatif intégrant des objectifs techniques permettrait, par exemple, l'adaptation des investissements à la situation réelle de chaque installation. De même, il est nécessaire de prévoir une période suffisante pour réaliser cet investissement. Compte tenu de tous ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour répondre aux inquiétudes de ces petites centrales hydroélectriques.

Voir la questionQuestion écrite n° 131953 publiée le 17 avril 2012

déchets, pollution et nuisances - automobiles - climatisation. gaz dangereuxM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'inquiétude suscitée par l'utilisation du gaz « HFO-1234yf » dans les climatisations automobiles. Ce gaz, développé par un important groupe industriel américain, a reçu les agréments nécessaires pour une prochaine mise sur le marché à l'échelle mondiale. Destiné à remplacer les solutions de climatisation utilisées actuellement et jugées nocives pour l'environnement, le 1234yf sera mis progressivement en place dans les nouveaux modèles qui seront commercialisés et devrait équiper tous les nouveaux véhicules mis en circulation à partir de 2017. Or les caractéristiques chimiques de ce produit ont alarmé de nombreux experts automobiles, responsables de services de secours et ONG environnementales. Il apparaît en effet que ce gaz possède une température d'auto-inflammation relativement basse (405°C) et que sa combustion produit du fluorure d'hydrogène qui se transforme au contact de l'eau en acide fluorhydrique, substance extrêmement corrosive et toxique. Son utilisation présenterait ainsi de graves menaces pour le conducteur en cas de collision frontale, ainsi qu'en cas d'incendie du véhicule. En conséquence, il lui demande si des études approfondies seront menées afin de vérifier l'absence de tout risque pour la sécurité et la santé des dizaines de millions d'automobilistes qui seront exposés quotidiennement à ce produit.

Voir la questionQuestion écrite n° 129237 publiée le 28 février 2012

hôtellerie et restauration - restaurants - produits commercialisés. bilan carbone. information des consommateursM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la campagne de communication actuellement menée par une grande chaîne de restauration spécialisée dans la vente de moules. En effet, cette enseigne affiche désormais, sur la carte de ses restaurants, un slogan selon lequel « un kilo de moules émet 100 fois moins de CO2 qu'un kilo de viande de veau et 40 fois moins qu'un kilo de viande de boeuf ». Cette annonce surprenante, qui vise manifestement à culpabiliser les amateurs de viande, a suscité une vive émotion chez les éleveurs bovins. Ceux-ci dénoncent tout d'abord l'absurdité d'une telle comparaison : si le client pourra « consommer » effectivement pour un 1 kilo de moules (75 % de ce poids étant constitué par les coquilles !), il est peu probable qu'il déguste 1 kilo de viande dans un repas, la portion moyenne d'un faux-filet servi dans cette chaîne de restauration étant de 250 grammes... Par ailleurs, les chiffres avancés pour établir cette comparaison, censés provenir de l'Ademe, sont en totale contradiction avec une étude réalisée par ce même organisme en 2005 et confirmés par un rapport de 2011 émis par l'institut de l'élevage. Ainsi, l'équivalent carbone par tonne de carcasse indiqué dans le communiqué en question est quatre fois supérieur aux chiffres de l'Ademe pour ce qui concerne le veau et près de trois fois supérieur pour ce qui concerne le boeuf. Enfin, l'empreinte carbone des moules, affichée à 400 grammes par kilogramme, ne semble provenir d'aucune étude officielle. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour garantir une information fiable des consommateurs et éviter de jeter injustement le discrédit sur la filière de l'élevage bovin, déjà confrontée à de nombreuses difficultés.

Voir la questionQuestion écrite n° 129166 publiée le 28 février 2012

entreprises - gestion - signature numérique. développementM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur l'avancement des solutions de « signature numérique » actuellement à l'étude en France. En effet, les citoyens de plusieurs pays disposent désormais de cartes d'identité électronique leur permettant d'accéder simplement et en toute sécurité aux principaux services administratifs (élections, services fiscaux, assurance maladie...). Le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, la Suède et la Finlande ont ainsi développé des procédés de signature numérique. En Inde, plus de 100 millions de personnes possèdent une carte à puce faisant office de carte bancaire, permis de conduire, carte d'identité et carte électorale. Si l'administration française a également connu quelques initiatives en matière de certification électronique, tels que le projet Adele (administration électronique), la seule avancée réelle pour nos concitoyens consiste aujourd'hui à pouvoir faire leur déclaration de revenus en ligne. Le mode d'authentification numérique le plus courant en France reste ainsi l'utilisation d'un mot de passe, dont la fiabilité et la sécurisation sont très insuffisants. Pour nos entreprises, la mise en place d'un procédé fiable de signature numérique permettrait en outre de faire des économies considérables, en simplifiant et en sécurisant les procédures de commande. En conséquence, il lui demande quelles solutions techniques sont actuellement à l'étude et si elles sont susceptibles d'être mises en application dans un avenir proche.

Voir la questionQuestion écrite n° 129054 publiée le 28 février 2012

commerce extérieur - Coface - procédures. transparenceM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'évaluation des projets auxquels la Coface apporte sa garantie. En effet, plusieurs associations de défense de l'environnement et de veille humanitaire ont souligné l'opacité des critères de sélection utilisés par la Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur). Elles estiment que certains des projets garantis, tels que l'oléoduc Tchad-Cameroun, ont eu des conséquences désastreuses sur le plan écologique et humain. D'autres projets seraient sur le point de bénéficier du soutien de la Coface sans qu'aucune évaluation environnementale, sociale ou fondée sur le respect des droits humains n'ait été menée. Par ailleurs, dans un souci de transparence, ces mêmes associations souhaitent que le rapport annuel sur les activités de cet organisme, qui devait être transmis par le Gouvernement à la Commission européenne fin 2011, fasse l'objet d'une présentation et d'une audition publique au Parlement. En conséquence, il lui demande si des dispositions visant à renforcer, d'une part, la clarté du fonctionnement de la Coface, d'autre part, la conformité des réalisations qu'elle garantit avec la réglementation internationale en matière de droits de l'Homme et environnementaux, seront mises en oeuvre prochainement.

Voir la questionQuestion écrite n° 127667 publiée le 07 février 2012

enseignement : personnel - conseillers pédagogiques - effectifs. perspectivesM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les menaces qui pèsent sur les conseillers pédagogiques spécialisés. À compter de janvier 2012, il est recommandé aux recteurs de supprimer des postes, un mouvement déjà engagé en 2010-2011. Ces suppressions ne sont décidées que dans la seule optique comptable fournie par la RGPP. Or la mission première des conseillers pédagogiques est d'assurer la formation continue des enseignants du 1er degré pour une école affichant l'ambition de la réussite des élèves. De plus le métier d'enseignant est en pleine mutation et nécessite l'expertise des conseillers pédagogiques. Enfin, la formation initiale pédagogique et professionnelle des enseignants a quasiment disparu, ce qui génère une grande détresse des débutants, le métier devenant de plus en plus complexe (mise en place du socle commun de connaissances et de compétences, loi sur le handicap, sécurité, etc.). C'est pourquoi il lui demande de lui préciser quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de cette fonction essentielle au bon fonctionnement de l'éducation nationale.

Voir la questionQuestion écrite n° 126203 publiée le 17 janvier 2012

entreprises - auto-entrepreneurs - statut. conséquences. concurrenceM. Alain Rodet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les protestations de nombreux artisans et membres des petites et moyennes entreprises (PME) qui s'élèvent contre l'inégalité de situation résultant de la mise en oeuvre du régime de l'auto-entrepreneur. En effet, les intéressés rappellent qu'ils paient la taxe pour frais de chambre de métiers, versent la cotisation à la formation continue, acquittent des charges sociales, reversent la taxe sur la valeur ajoutée, alors que le régime appliqué aux entrepreneurs exonère ces derniers en partie ou en totalité de ces obligations que, pour leur part, ils remplissent. D'autre part, la faiblesse des contrôles de qualification, voire leur absence dans le cas d'activités complémentaires n'entraînant pas d'obligation d'inscription au registre des métiers, constitue un risque pour les consommateurs qui ne bénéficient plus d'aucune garantie. Chacun pouvant exercer une activité sans formation ni les qualifications jusque-là requises pour se réclamer du titre de professionnel, les consommateurs peuvent perdre la confiance qu'ils accordaient aux entreprises traditionnelles. Cette nouvelle incertitude quant au sérieux des prestations nuit directement à l'image de nombreux métiers. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin que le dispositif instauré en faveur de l'auto-entrepreneur ne crée, au sein de l'artisanat et des PME, un « régime à deux vitesses », et puisse être rééquilibré, en particulier grâce à des mécanismes de contrôle, assurant ainsi une égalité devant les dispositifs fiscaux et sociaux.

Voir la questionQuestion écrite n° 124038 publiée le 13 décembre 2011

enseignement secondaire - programmes - histoire. géographieM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation très dégradée de l'enseignement de l'histoire-géographie dans le second degré (collèges et lycées). La réforme des lycées de 2009 s'appuyait sur la projection d'un infléchissement des effectifs dans les filières généralistes pour justifier une baisse du nombre d'heures consacrées à l'histoire-géographie. Or cet infléchissement, à la rentrée 2011, n'a affecté que 0,2 % des élèves et ne justifie pas ce rééquilibrage supposé. Cependant, en raison de cette réforme, les enseignants en histoire-géographie ont été contraints de sacrifier une grande partie des programmes faute de temps, la classe de première concentrant désormais à elle seule l'enseignement auparavant étalé sur deux années. De plus, à la rentrée 2012, les élèves des classes de terminales scientifiques n'auront plus d'enseignement obligatoire d'histoire-géographie. Cette discipline ne sera plus qu'une option de deux heures hebdomadaires. Or tous les lycées ne seront pas en mesure d'offrir cet enseignement optionnel. Au collège, également, l'heure hebdomadaire consacrée à l'histoire-géographie en classes de 5e et de 4e ne permet pas un approfondissement satisfaisant du programme. Cette réforme qui va dans le sens d'un appauvrissement dangereux de l'enseignement de l'histoire-géographie prive des milliers d'élèves d'une culture essentielle pour leur futur de citoyens actifs et responsables. En conséquence, il lui demande quelles dispositions pourraient être mises en oeuvre par le Gouvernement pour rétablir dans le second degré un enseignement de l'histoire-géographie digne et respectueux de la citoyenneté et de la démocratie.

Voir la questionQuestion écrite n° 123491 publiée le 06 décembre 2011

énergie et carburants - énergie nucléaire - réacteurs alimentés au thorium. développementM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les perspectives offertes par le développement de réacteurs nucléaires alimentés au thorium. Dès la fin des années 1950, une partie de la communauté scientifique comprenant plusieurs grands spécialistes de la fission nucléaire a démontré l'intérêt de réacteurs fonctionnant à partir de minerai de thorium, une ressource quatre fois plus abondante que l'uranium à l'échelle planétaire. Par ailleurs, contrairement à l'uranium dont seulement une partie infime (0,7 %) du minerai extrait peut être exploité, le thorium est entièrement utilisable et l'architecture des réacteurs utilisant ce matériau permet un meilleur rendement que les installations classiques. Selon ses partisans, cette technologie offrirait d'excellentes garanties en termes de sécurité. Le combustible utilisé, une solution liquide de thorium et de sels fondus, diminuerait considérablement les risques d'emballement du coeur du réacteur et de surpression qui ont été à l'origine de plusieurs accidents nucléaires majeurs. Enfin, les déchets produits par ce type de combustion auraient une durée de vie bien moindre que les résidus des centrales nucléaires actuelles. En conséquence, il lui demande si le développement de cette technologie, qui présente des intérêts indéniables en termes de rendement énergétique, de sécurité et de protection de l'environnement, est actuellement envisagé.

Voir la questionQuestion écrite n° 122713 publiée le 22 novembre 2011

pharmacie et médicaments - anticoagulants - héparine. enquête. perspectivesM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les risques liés à l'importation d'héparine. Ce médicament anticoagulant est très largement utilisé dans notre pays, où 34 millions de doses sont administrées chaque année. L'héparine est actuellement produite à partir de muqueuses de porc. Sa fabrication à partir de tissus de moutons ou de bovins a en effet été interdite, pour éviter tout risque de contamination des utilisateurs par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Actuellement, la moitié de l'héparine consommée dans le monde provient de Chine. Cette situation n'est pas sans poser des problèmes en termes de sécurité sanitaire : en 2008, 80 personnes sont décédées, en Allemagne et aux États-Unis, suite à la consommation d'héparine sodique chinoise frelatée. Par ailleurs, il semble que les procédés de fabrication du médicament leader sur ce marché soient moins strictes pour l'Europe que pour les États-Unis, en raison d'une législation plus souple dans notre continent. Or certains scientifiques viennent de mettre en cause la fiabilité des tests effectués en France pour vérifier la pureté de l'héparine. Selon eux, il ne serait pas possible de détecter, dans certains cas, de l'héparine de boeuf mélangée à l'héparine de porc. En conséquence, il lui demande si toutes les mesures de protection des consommateurs ont bien été prises et si des alternatives de synthèse à l'héparine sont actuellement à l'étude.

Voir la questionQuestion écrite n° 122112 publiée le 15 novembre 2011

relations internationales - sécurité - armement nucléaire. réduction. attitude de la FranceM. Alain Rodet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les limites du nouveau traité Start (strategic arms reduction treaty), qui est entré en vigueur en début d'année. En effet, le traité START III, signé le 8 avril 2010 par les présidents russe et américain, impose aux deux pays de ne pas déployer plus de 1 550 ogives nucléaires, soit une réduction de 30 % par rapport au traité de désarmement nucléaire de Moscou en 2002. Cet accord prévoit également des visites croisées des installations nucléaires et des échanges d'informations réguliers entre les deux superpuissances détentrices de 95 % des armes nucléaires dans le monde. Toutefois, il semble que la ratification de ce traité n'aura pas d'impact significatif sur le développement des missiles balistiques à longue portée, dont le rôle stratégique pourrait être renforcé. Ainsi, le vice-premier ministre russe déclarait en février 2011 que ce texte n'imposait « aucune obligation supplémentaire » à Moscou. Les limitations du nombre d'ogives ne portent en effet que sur les missiles déployés, qui constituent moins d'un tiers de l'arsenal nucléaire opérationnel des deux pays. Par ailleurs, aucune limitation qualitative n'ayant été prévue, de nouveaux vecteurs sont en cours de développement, tels que le sous-marin russe « Yasen », armé de 24 missiles de croisière à longue portée ou le nouveau « missile global hypersonique » de Boeing qui permettrait au Pentagone de frapper en une heure n'importe quelle cible sur le globe. En conséquence, il lui demande quelle est la position de la France dans ce processus et quelles initiatives ont été prises par notre pays pour s'adapter à ce nouveau contexte.

Voir la questionQuestion écrite n° 120978 publiée le 01 novembre 2011

étrangers - immigration - politique de l'immigration. perspectivesM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la circulaire ministérielle du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l'immigration professionnelle. En effet, ce texte vise à diminuer de manière drastique le nombre d'étrangers entrant en France pour motif professionnel. Or, actuellement, certaines entreprises (comme celles du BTP) ne parviennent pas à trouver les qualifications nécessaires à leur développement et ne peuvent se passer de main-d'oeuvre étrangère pour honorer leurs carnets de commandes. Le durcissement envisagé des conditions de délivrance des autorisations de travail constituerait pour elles un frein à l'embauche ; il pénaliserait ainsi ces chefs d'entreprise à la recherche d'un salarié dans l'urgence pour combler leur surcharge de travail. Par ailleurs, ce texte pourrait compromettre l'avenir d'un certain nombre d'étudiants étrangers présents dans nos universités et remettre en cause les conventions établies entre universités françaises et étrangères, comme l'ont dénoncé la conférence des présidents d'université et la conférence des grandes écoles. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de reconsidérer ces dispositions de manière à ne pas pénaliser notre économie et le développement de nos universités dans leurs relations avec leurs homologues étrangères.

Voir la questionQuestion écrite n° 120755 publiée le 25 octobre 2011

télécommunications - très haut débit - perspectivesM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre du programme national « très haut débit », présenté par le Premier ministre le 14 juin 2010. Avec 25 milliards d'euros au minimum d'investissements à réaliser, le déploiement des réseaux à très haut débit, notamment en fibre optique, représente un enjeu industriel et économique majeur pour notre pays, un levier pour la compétitivité de nos entreprises et un facteur essentiel d'aménagement de nos territoires et de développement de nouveaux services innovants, tant pour les entreprises que pour les acteurs publics et les citoyens. Or le programme national « très haut débit » accorde une priorité de développement des usages du numérique « très haut débit » aux zones denses et « rentables », orientation particulièrement préjudiciable aux mécanismes de péréquation nécessaires au développement des espaces ruraux. Par ailleurs, la place prédominante laissée aux opérateurs privés pour l'installation du FTTH (Fiber to the home) est de nature à priver les réseaux d'initiative publics alternatifs déjà existants d'une grande part de leurs revenus, impliquant un recours accru au financement des particuliers. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les évolutions du déploiement de la fibre à très haut débit et de lui préciser les modalités de sa mise en oeuvre à la suite des engagements pris dans le cadre du programme national, afin de garantir l'égalité d'accès au très haut débit.

Voir la questionQuestion écrite n° 120392 publiée le 25 octobre 2011

banques et établissements financiers - prêts - collectivités territoriales. accès au crédit. politiques communautairesM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, sur les conséquences des recommandations du comité « Bâle 3 » sur le financement des collectivités locales. En effet, les accords de réglementation bancaire publiés dans le cadre des accords « Bâle 3 », en décembre 2010, vont faire prochainement l'objet d'une directive européenne. Les recommandations émises par le comité visent notamment à pénaliser les financements longs, lorsqu'ils ne sont pas adossés à des ressources stables telles que des dépôts bancaires. Or cette mesure risque de réduire sensiblement les possibilités offertes aux banques d'accorder des prêts aux collectivités locales. Les collectivités locales françaises bénéficient pourtant de contraintes budgétaires et de règles prudentielles très strictes, qui leur confèrent des garanties particulières de solvabilité (règles d'équilibre budgétaire, caractère obligatoire du remboursement de l'emprunt, mécanismes de solidarité financière). En conséquence, il lui demande si des aménagements sont prévus pour tenir compte de ces spécificités dans la future directive européenne.

Voir la questionQuestion écrite n° 118826 publiée le 27 septembre 2011

transports aériens - compagnies - tarifs. opacitéM. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'opacité des tarifs de transport aérien. En effet, les passagers sont confrontés à une gamme de tarifs extrêmement étendue pour un même vol. Ainsi, pour un trajet Paris-New York en classe économique, il pourra en coûter pour l'usager entre 300 et 2 800 euros. Les critères selon lesquels ces tarifs sont fixés restent totalement incompréhensibles pour les passagers, qui peuvent être enclins à croire qu'un prix élevé représente une meilleure garantie en termes de sécurité. Selon les professionnels du transport aérien, cette pratique nommée « yield management » permet de maximiser les bénéfices des sociétés en segmentant la clientèle selon ses capacités financières. Deux usagers, suivant la méthode et la période de réservation, vont ainsi payer des prix très différents pour une prestation équivalente. Cette recherche du profit maximum conduit également les compagnies à « sur-réserver », en mettant en vente plus de places qu'il n'y en a dans les avions, afin d'anticiper d'éventuelles annulations. Des passagers peuvent ainsi se voir rayés de la liste des passagers quelques heures avant le départ. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour protéger les passagers de ces dérives et garantir la transparence des pratiques tarifaires des compagnies aériennes.

Voir la questionQuestion écrite n° 118825 publiée le 27 septembre 2011

transports aériens - compagnies - pratiques commerciales. encadrementM. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la pratique dite de « code sharing » utilisée par les compagnies aériennes. Cette pratique commerciale permet à de grandes compagnies aériennes de conclure des accords de partenariat visant à partager leur code international avec des compagnies régionales. Les premières diversifient ainsi leur panel de destinations, les deuxièmes opèrent sous la bannière d'une grande compagnie, dont elles bénéficient du prestige. Pour les passagers, en revanche, cette pratique est extrêmement trompeuse : croyant effectuer leur vol sur l'appareil d'une compagnie renommée, ils se retrouvent dans un vol opéré par une autre compagnie, dont les services peuvent être de qualité moindre. Par ailleurs, ces partenariats peuvent conduire à des situations de monopole sur les lignes où les deux partenaires étaient les seuls opérateurs. Enfin, en cas de litige, il peut s'avérer extrêmement difficile pour les voyageurs d'obtenir une réponse satisfaisante, la responsabilité étant systématiquement rejetée par chaque compagnie sur l'autre partie. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend encadrer plus strictement ces pratiques, notamment en ce qui concerne l'information des passagers.

Voir la questionQuestion écrite n° 118664 publiée le 27 septembre 2011

marchés financiers - banques et établissements financiers - fonds propres. directive. attitude de la FranceM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les répercussions que pourrait avoir l'application des nouvelles normes bancaires pour le financement des collectivités locales. En effet, les recommandations du comité de Bâle, dites « Bâle 3 », destinées à renforcer la solidité des banques, vont pénaliser les financements longs qui ne sont pas adossés à des ressources stables comme les dépôts bancaires. Ces recommandations devraient faire l'objet prochainement d'une directive européenne. En conséquence, il lui demande de veiller à ce que ces dispositions tiennent compte des spécificités des collectivités locales françaises, dont les règles budgétaires constituent des garanties réelles de solvabilité.

Voir la questionQuestion écrite n° 114871 publiée le 19 juillet 2011

santé - allergies - ambroisie. prolifération. lutte et préventionM. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences sanitaires de la dissémination de l'ambroisie sur le territoire national. En effet, l'ambroisie est une plante extrêmement allergène. On estime ainsi que 12 % de la population serait sensible à son pollen, qui provoque des symptômes allant de simples démangeaisons à de la toux, voire des crises d'asthme sévères. Le coût sanitaire et financier de cette situation est donc élevé : les caisses d'assurance maladie estiment qu'en 2009, près de 200 000 demandes de remboursement ont été directement liées aux allergies à cette plante. Il n'existe pourtant, à ce jour, aucune mesure visant à réguler et à prévenir la prolifération de l'ambroisie. Les autorités sanitaires se bornent à encourager sa destruction et à transmettre des informations sur les périodes de pollinisation. Or sans instance de coordination et de surveillance, les actions de détection et de destruction menées par par les particuliers, mais également par les élus locaux restent globalement inefficaces. En conséquence, il lui demande s'il entend mettre en place des outils visant à lutter de façon coordonnée et active contre cette nuisance.

Voir la question

Fonctions

Mandat

- Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))

Commissions

- Membre de la commission des finances

- Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes

Groupes d'études

- Membre : - Chasse et territoires - Défense - Pics pétroliers et gaziers

Groupe d'amitié

- Président : - Sri Lanka

- Secrétaire : - Corée du Sud - Japon

Organismes extra-parlementaires

- Membre suppléant du Comité consultatif du secteur financier

Mandats locaux en cours

- Maire de Limoges, Haute-Vienne

Contact

Mél et site internet

- Mél : Écrire à M. Alain Rodet

Adresses

Assemblée nationale

126 Rue de l'Université

75355 Paris 07 SP

Hôtel de Ville

87031 Limoges cedex

Téléphone : 05 55 45 60 00

Télécopie : 05 55 45 64 50

Historique

Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

- Élu le 21/06/1981 - Mandat du 02/07/1981 (élections générales) au 01/04/1986 (Fin de législature)

- Réélu le 16/03/1986 - Mandat du 02/04/1986 (élections générales) au 14/05/1988 (Fin de législature)

- Réélu le 12/06/1988 - Mandat du 13/06/1988 (élections générales) au 01/04/1993 (Fin de législature)

- Réélu le 28/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997 (Fin de législature)

- Réélu le 01/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)

- Réélu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)

Anciens mandats locaux

- Conseil municipal de Limoges (Haute-Vienne)

- du 14/03/1971 au 12/03/1977 (Membre)

- du 13/03/1977 au 13/03/1983 (Adjoint au Maire)

- du 14/03/1983 au 19/03/1989 (Adjoint au Maire)

- du 20/03/1989 au 25/08/1990 (Premier Adjoint au Maire)

- du 26/08/1990 au 18/06/1995 (Maire)

- du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Maire)

- du 19/03/2001 au 09/03/2008 (Maire)

- Conseil général de la Haute-Vienne

- du 15/03/1976 au 21/03/1982 (Membre du conseil général)

- du 22/03/1982 au 27/06/1988 (Membre du conseil général)

- Communauté d'Agglomération Limoges Métropole

- du 08/11/2001 au 16/03/2008 (Président)

- Conseil municipal de Limoges (Haute-Vienne)

Place dans l’Hémicycle

Numéro de la place occupée : 609

(la zone en rouge situe le banc)