1ère séance : Questions orales sans débat

- Aller au menu

- Aller au contenu

- Aller à la recherche

- Politique d’accessibilité

- Accueil

- Plan du site

- Aide

- Contact

Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > M. André Chassaigne

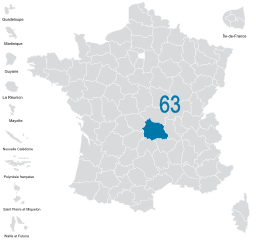

M. André Chassaigne

Puy-de-Dôme (5ème circonscription)

Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)

- Commission

- Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

- Biographie

- Né le 2 juillet 1950 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

- Principal de collège

- Suppléant

- M. Claude Nowotny

- Contact

Gauche démocrate et républicaine

Navigation

- Vous êtes ici: Actualité

- Fonctions

- Historique

- Contact

Actualité

DERNIÈRES VIDÉOS

-

Vidéo du 28 février 2012

Séance publique

-

Vidéo du 22 février 2012

Séance publique

1ère séance : Questions au Gouvernement; Majoration des droits à construire (suite)

-

Vidéo du 22 février 2012

Séance publique

2ème séance : Information des passagers dans les entreprises de transport aérien ; Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ; Dispositions d'ordre cynégétique

-

Vidéo du 22 février 2012

Séance publique

2ème séance : Information des passagers dans les entreprises de transport aérien ; Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ; Dispositions d'ordre cynégétique

-

Vidéo du 22 février 2012

Séance publique

2ème séance : Information des passagers dans les entreprises de transport aérien ; Exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ; Dispositions d'ordre cynégétique

- Toutes les vidéos de André Chassaigne

Travaux récents

Proposition de résolution n° 4516 déposée le 24 mai 2012

Mesures à prendre pour la pleine application des textes législatifs et réglementaires visant à assurer le droit à la santé des salariés

Voir le document Voir le dossier législatifRéponse à la question écrite n° 131063 publiée le 15 mai 2012

télécommunications - téléphone - portables. antennes-relais. installation. réglementationM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le projet de l'ARCEP de restreindre l'accès à l'information concernant les projets d'installation des antennes-relais de téléphonie mobile. Une information a paru récemment sur le projet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de donner aux opérateurs la possibilité d'installer leurs antennes, sans que les concurrents puissent en être informés préalablement. De ce fait, cette décision rendrait plus difficile l'information des citoyens sur les projets d'implantations des différents opérateurs, en contradiction totale avec le souhait exprimé en mai 2009 par le Gouvernement, lors de la table ronde « radiofréquences et santé » et retranscrit dans le rapport Brottes de septembre 2011. Ce dernier affirmait la nécessité « [d']identifier de nouvelles procédures de concertation et d'information locale pour accompagner les projets d'implantation d'antennes-relais » et Madame la ministre de l'écologie, avait exprimé la volonté « qu'on ne découvre pas une nouvelle antenne un matin en ouvrant ses volets ». En effet, une information préalable, qui permet une concertation et la recherche de solutions alternatives satisfaisantes, est le seul moyen de créer une meilleure acceptation des populations à l'égard de ces équipements, dont les effets néfastes sur la santé sont confortés par des études scientifiques. En outre, la transparence des projets, compatible avec la concurrence entre les opérateurs, permettrait de susciter une harmonisation des plans de déploiement des opérateurs et donc une rationalisation, voire une mutualisation des réseaux. En conséquence, il lui demande des explications sur ce projet et sur les mesures qu'il compte prendre pour garantir la libre information des citoyens à l'égard des projets de déploiement des antennes de téléphonie mobile.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 128524 publiée le 15 mai 2012

anciens combattants et victimes de guerre - Afrique du Nord - revendicationsM. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur la réalité du rapatriement des corps des victimes durant la guerre en Algérie. À l'occasion d'une visite sur le sol algérien, durant son quinquennat, le Président de la République s'est engagé à faire rapatrier tous les corps des soldats français, morts durant la guerre. Or les associations d'anciens combattants souhaitent savoir où en est la promesse présidentielle. Il lui demande donc d'informer précisément le monde combattant de la réalité des démarches effectuées pour assurer ce rapatriement. Il souhaite savoir si tous les corps ont bien été rapatriés et désire également connaître le traitement qui a été réservé à ceux qui n'ont pas pu l'être, ainsi que les raisons pour lesquelles ce rapatriement n'a pas été possible.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 127646 publiée le 15 mai 2012

énergie et carburants - électricité - réseaux. entretienM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le projet de sous-traitance par RTE des opérations de contrôle technique du réseau des lignes à haute tension. Les représentants des salariés sont à juste titre inquiets : ce projet d'abandon de la maîtrise d'oeuvre publique de ces opérations affectera la sûreté du réseau haute tension. En fait, le remplacement des contrôles préventifs, par un contrôle curatif, relève de la seule gestion financière du risque alors qu'ils assurent une formation du personnel et une prévention du vieillissement du matériel. Ainsi, la direction de RTE préfèrerait gérer les pannes, en dédommageant si nécessaire les usagers, plutôt que de maintenir les moyens permettant de limiter leur fréquence et leur durée. Cette attitude, dictée par une volonté de réduire les coûts sur le dos des usagers et des salariés, est inacceptable au regard de la mission de service public dont RTE est investi. En conséquence, il lui demande d'intervenir auprès de RTE pour obtenir une inflexion de la stratégie de la direction, et un maintien de la maîtrise publique du contrôle des équipements.

Voir la réponseQuestion écrite n° 131672 publiée le 10 avril 2012

aménagement du territoire - réglementation - réseaux. cartographie. établissementM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la mise en place d'un guichet unique pour la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ». En effet, un réseau unique recensera l'ensemble du réseau aérien, souterrain et subaquatique en France. Il sera consultable dès le 1er avril 2012. Depuis 1991, bien que la réglementation prévoie que les maîtres d'ouvrage et les entreprises de travaux adressent une déclaration aux exploitants des réseaux qui doivent fournir un plan, trop d'accidents et d'incidents sont à déplorer. C'est pourquoi cette réglementation, plus contraignante pour prévenir les dommages causés aux canalisations et réseaux souterrains, sera une grande avancée. Elle permettra d'éviter un bon nombre de dommages causés par le manque de connaissance de l'ensemble des réseaux. Cependant, le temps imparti pour exécuter cette géolocalisation est trop limité pour les petites communes qui n'ont à leur disposition ni services techniques ni matériel pour effectuer les repérages nécessaires de conduites souvent anciennes. De plus, il a été cet hiver difficile de faire des repérages en période enneigée dans les zones de montagne. C'est pourquoi il demande que les délais de référencement pour les collectivités soient repoussés de six mois afin que les petites communes puissent effectuer un recensement satisfaisant.

Voir la questionQuestion écrite n° 131134 publiée le 27 mars 2012

chômage : indemnisation - allocation transitoire de solidarité - champ d'applicationM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le dispositif d'allocation transitoire de solidarité (ATS) instauré par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011, en remplacement de l'allocation équivalent retraite (AER). L'ARE bénéficiait aux demandeurs d'emploi possédant un nombre suffisant de trimestres mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite. Les nouveaux critères, très restrictifs, ne concernent que les demandeurs d'emploi nés entre juillet 1951 et décembre 1953 et en mesure de justifier de 164 trimestres cotisés. Sur les 30 000 bénéficiaires de l'AER (allocation équivalent retraite) lors de sa suppression, 11 000 personnes seulement pourraient bénéficier de la nouvelle allocation. Ces nouvelles dispositions ont entraîné une baisse considérable des revenus pour de nombreuses personnes, la plupart ne pouvant désormais prétendre qu'à l'allocation spécifique de solidarité (ASS) d'un montant de 467 euros. Ces critères excluent donc de fait un grand nombre de personnes qui étaient auparavant bénéficiaires de AER. Cette situation risque d'être aggravée par l'augmentation du chômage des seniors et par la réforme des retraites qui reporte l'âge légal du départ. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, dans un souci de justice sociale et pour répondre aux inquiétudes des personnes touchées par ces dispositions, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir aux bénéficiaires de l'ATS des moyens équivalents à ceux dont ils bénéficiaient avec l'AER.

Voir la questionQuestion écrite n° 131267 publiée le 27 mars 2012

ministères et secrétariats d'État - culture et communication : structures administratives - centre des monuments nationaux. IGAC. conclusionsM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le malaise social au sein du centre des monuments nationaux. En mai 2011, à la demande des représentants du personnel, le ministre a diligenté un rapport à l'IGAC, qui lui a été remis le 20 septembre 2011. Or, le 5 octobre 2011, le ministère a informé les syndicats que ce rapport ne sera pas communiqué. Pourtant, ce rapport établirait un état des lieux particulièrement édifiant de la souffrance au travail du personnel du CMN, notamment depuis le changement de direction en 2008. Il établirait un constat et ferait des préconisations, alors que la médecine du travail a tiré la sonnette d'alarme depuis déjà plusieurs années. Face à la décision du ministère, l'intersyndicale du CMN a décidé, depuis octobre 2011, de boycotter les instances paritaires et exige la remise du rapport de l'IGAC. Cette demande a été reprise par Mme la présidente de la commission de la culture du Sénat, qui n'a pas pu consulter ce rapport. Au regard de la détresse du personnel et de la situation de blocage, il est aujourd'hui urgent de rétablir le dialogue social, en examinant le plus objectivement et le plus sereinement possible les difficultés mises en évidence par le rapport. En outre, il n'est pas acceptable que ce rapport ne puisse pas être consulté par des membres de la représentation nationale, chargée notamment du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques. Pour ces raisons, il lui demande la publication du rapport de l'IGAC, la prise en compte de ses préconisations, et la prise de décisions visant à rétablir rapidement et durablement le dialogue social au sein du CMN.

Voir la questionQuestion écrite n° 131248 publiée le 27 mars 2012

handicapés - IME - enseignants. temps de travail. réformeM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les différences de traitement en matière d'obligations de services entre les enseignants exerçant en IME (instituts médico-éducatifs), et les autres enseignants en établissement classique ou en ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire). En effet, les professeurs des écoles spécialisés mis à la disposition des IME sont toujours sous le coup des textes de lois de 1982 mis en application par le décret n° 82-775 et par la circulaire n° 82-507. Cette circulaire précise que le service des enseignants en établissement spécialisé comprend 24 heures d'enseignement, auxquelles s'ajoutent des heures de coordination et de synthèse suivant le niveau et la formation des élèves en charge. Le service total est de 27 heures, dont 3 heures qui sont rémunérées en sus en référence au décret n° 66-787 du 14 octobre 1966. Depuis le décret du 6 décembre1991, une nouvelle bonification indiciaire s'adresse aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, mais les personnels enseignants exerçant en IME ne satisfont pas aux fonctions énumérées donnant lieu au versement de cette bonification. Pourtant, les missions dédiées aux enseignants du 1er degré d'ULIS et les missions des personnels exerçant en IME sont très similaires puisqu'elles s'adressent à des élèves handicapés. Cependant, les uns ont droit à une plus forte rémunération que les autres, et les fonctionnaires exerçant en IME se sentent dévalorisés. Cette situation de manque de reconnaissance, perçue comme une injustice par les enseignants concernés, les interroge d'autant plus sur le devenir de leur profession qu'un texte de suppression de toutes les heures de coordinations serait à l'étude. Même s'il y a une forte progression de la scolarisation en milieu ordinaire, le nombre d'élèves scolarisés en IME reste stable et les charges de travail se sont accrues. Les postes de travail restent des postes difficiles et les conditions de rémunération ne sont plus incitatives. C'est pourquoi il demande que soit engagée une révision de l'égalité de traitement devant des missions identiques et qu'une circulaire intègre les missions d'enseignants exerçant en IME au même titre que les autres personnels enseignants.

Voir la questionQuestion écrite n° 131104 publiée le 27 mars 2012

arts et spectacles - cinéma - cinéma itinérant. aides de l'ÉtatM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences du passage à la projection numérique pour les circuits de cinéma itinérants. L'évolution technologique va imposer aux salles de cinéma de s'équiper en matériel de projection numérique très coûteux, ce qui pourrait entraîner la fermeture de nombreuses petites salles, notamment en milieu rural. Parallèlement, pour des raisons de coût et d'inadaptation à l'itinérance, cette évolution fait peser également une lourde menace sur la pérennité des circuits de cinéma itinérants, au nombre de 130, qui interviennent en zone rurale ou suburbaine. Ceux-ci, souvent classés « art et essai », sont un outil indiscutable de lutte contre l'isolement social et culturel et la désertification rurale, et ils participent au dispositif « école et cinéma », premier dispositif d'éducation à l'image. Dans ce contexte, les circuits itinérants ont fondé en février 2011 l'association nationale des cinémas itinérants (ANCI), pour notamment anticiper le passage à la projection numérique. En concertation avec le Centre national du cinéma (CNC), un appareil de projection adapté à l'itinérance devrait être mis au point prochainement par un fabricant spécialisé. Cet équipement devra ensuite être homologué, par dérogation, du fait de son utilisation spécifique, avant d'être proposé à la vente et avant de pouvoir bénéficier d'un financement public. Ce financement sera déterminant, car les circuits itinérants, qui ont très peu de moyens propres et qui font souvent appel au bénévolat, ne peuvent être rentables. De plus, le matériel sera fabriqué en petite quantité et probablement beaucoup plus coûteux que les appareils standard. Le financement public se justifierait aussi par les retombées très importantes que ces réseaux génèrent dans les territoires, au niveau social, culturel, éducatif, et en termes d'attractivité du territoire. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour accompagner les circuits itinérants de cinéma dans le financement de l'évolution technologique à laquelle ils doivent se soumettre.

Voir la questionQuestion écrite n° 130696 publiée le 20 mars 2012

aménagement du territoire - réglementation - réseaux. cartographie. établissementM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la mise en place d'un guichet unique pour la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution » En effet, un réseau unique recensera l'ensemble du réseau aérien, souterrain et subaquatique en France. Il sera consultable dès le 1er avril 2012. Depuis 1991, bien que la réglementation prévoie que les maîtres d'ouvrage et les entreprises de travaux adressent une déclaration aux exploitants des réseaux qui doivent fournir un plan, trop d'accidents et d'incidents sont à déplorer. C'est pourquoi cette réglementation, plus contraignante pour prévenir les dommages causés aux canalisations et réseaux souterrains, sera une grande avancée. Elle permettra d'éviter un bon nombre de dommages causés par le manque de connaissance de l'ensemble des réseaux. Cependant, le temps imparti pour exécuter cette géolocalisation est trop limité pour les petites communes qui n'ont à leur disposition ni services techniques ni matériel pour effectuer les repérages nécessaires de conduites souvent anciennes. De plus, il a été cet hiver difficile de faire des repérages en période enneigée dans les zones de montagne. C'est pourquoi il demande que les délais de référencement pour les collectivités soient repoussés de six mois afin que les petites communes puissent effectuer un recensement satisfaisant.

Voir la questionQuestion écrite n° 129878 publiée le 06 mars 2012

pharmacie et médicaments - médicaments génériques - bilan et perspectivesM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le prix, de l'efficacité et de la sûreté des médicaments génériques. L'utilisation des médicaments génériques a été présentée comme un moyen de réduire les dépenses de l'assurance maladie, car ils seraient moins chers, auraient la même efficacité que les médicaments de marques et seraient aussi sûrs. Dans ce cadre, les pharmaciens sont incités à proposer au patient un médicament générique en remplacement du médicament de marque original (« princeps »). Pourtant, il est parfois constaté que le prix au cachet du médicament générique est très supérieur à celui de l'original, notamment lorsque la boîte de génériques a une contenance inférieure. Dans ce cas, où est l'intérêt de l'assurance maladie et des patients, si les génériques à l'unité sont en définitive plus chers ? Des études comparatives ont-elles été menées sur les prix pratiqués et sur les raisons de ces différences de prix (conditionnement, coût de fabrication, marge du pharmacien, pression des fabricants) ? Par ailleurs, des praticiens ont remarqué qu'il existe des différences notables dans la composition (excipients, parfois à « effets notoires ») et la présentation des génériques (forme, couleur, texture, saveur), susceptibles d'apporter une confusion chez les patients, d'affecter la prise de médicament et de limiter l'efficacité du traitement. En ce qui concerne la sûreté des génériques, ceux-ci sont dispensés de certaines études, habituellement demandées pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), en dépit des différences de fabrication, de composition et de présentation évoquées. Ces faits peuvent amener la suspicion chez les praticiens, d'autant plus que le Vidal, dictionnaire de référence pour les professionnels de la santé, ne précise pas les différences, pourtant avérées, entre les médicaments génériques et le médicament original. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer sur le bilan comparatif qui pourrait être tiré de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation des médicaments génériques, en matière de prix, d'efficacité et de sûreté, vis-à-vis des médicaments originaux.

Voir la questionQuestion écrite n° 129794 publiée le 06 mars 2012

hôtellerie et restauration - débits de boissons - licence. exploitation. réglementationM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions d'exploitation d'une licence de débit de boisson, sous statut d'auto-entrepreneur. L'article L. 3333-1 du code de la santé publique indique que les licences de boisson sont périmées si le débit de boisson « a cessé d'exister depuis plus de trois ans ». Aussi, pour rester titulaire de la licence, l'établissement doit ouvrir ses portes au public au moins un jour tous les trois ans. Mais pour donner une existence légale à l'établissement, l'exploitant doit déclarer son ouverture auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) et être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or si l'établissement est fermé, le titulaire de la licence peut souhaiter procéder à sa réouverture sous le statut d'auto-entrepreneur, qui, selon l'article L123-1-1 du code du commerce, le dispense de cette immatriculation au RCS. Dans ces conditions, est-ce que cette dispense est applicable, lorsque l'exploitant est déjà titulaire d'un débit de boisson en licence IV ? Il le remercie des éclaircissements qu'il voudra lui apporter sur cette question.

Voir la questionQuestion écrite n° 129633 publiée le 06 mars 2012

emploi - Pôle emploi - fonctionnement. missions. moyensM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation de Pôle emploi et les conséquences de l'application du plan Repere pour le service public de l'emploi. La France comptait, fin novembre 2011, 4,5 millions de demandeurs d'emploi (catégorie A, B, et C), soit une hausse de 5,6 % sur un an. Face à cette situation de l'emploi devenue désastreuse, les agents de Pôle emploi et leurs représentants syndicaux dénoncent depuis des mois la dégradation sans précédent du service public rendu aux demandeurs d'emploi et le manque cruel de moyens à leur disposition pour assurer leur mission. La mise en oeuvre de la fusion entre l'ANPE et les Assedic s'est faite à marche forcée, dans une course effrénée à la rentabilité avec des réductions d'effectifs massives et des réductions budgétaires drastiques. Les agents doivent satisfaire à la fois le volet de l'assurance chômage et celui de l'aide à la recherche d'emploi. Ils sont aujourd'hui totalement dépassés par les centaines de demandeurs d'emploi dont ils ont la gestion chaque mois. Les tensions sur le terrain, tant entre les personnels qu'avec les usagers, ne cessent de croître, alors que la situation de l'emploi continue de se dégrader. Malgré ce constat accablant, le plan Repere présenté au printemps 2011 au comité central d'entreprise poursuit un objectif de restructuration du réseau, avec une réduction de 30 % des implantations, et une réorganisation du travail avec le développement des services à distance, la dépersonnalisation des relations, une mobilité professionnelle et géographique imposée au personnel et de nouvelles suppressions de postes. C'est au final toujours moins de service rendu, notamment dans les agences locales ou situées sur de petits bassins d'emploi. Les seules créations de postes concernent des contrats à durée déterminée dans des conditions inacceptables. Pour remédier à cette situation, il lui demande s'il compte donner les moyens humains et financiers pérennes nécessaires à Pôle emploi pour accomplir sur tous les territoires ses missions au service de tous les demandeurs d'emploi. Il lui demande également quelles actions il compte engager pour revenir sur les réorganisations portées notamment par le plan Repere, afin de permettre l'accompagnement, l'orientation, la formation, le placement des demandeurs d'emploi dans les conditions indispensables de qualité de service public pour l'ensemble des usagers.

Voir la questionQuestion écrite n° 128939 publiée le 21 février 2012

transports aériens - Air France-KLM - restructurations. filiales. Régional. conséquencesM. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'avenir de l'entreprise Régional, filiale d'Air France. En effet, le Président directeur général d'Air France a annoncé en début d'année un vaste plan d'économie d'environ 1,2 milliard d'euros. Cette restructuration du groupe a été présentée aux députés le 25 janvier 2012 lors d'une audition de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. La première partie de ce plan va se traduire par une diminution des investissements, un gel des embauches, un gel des rémunérations et une réduction de la flotte Air France. Les salariés du groupe et de ses filiales ont à plusieurs reprises fait part de leurs inquiétudes quant à leur avenir, notamment ceux de Régional, filiale depuis 2001, dont le rôle premier est de « relier entre elles les principales métropoles françaises et européennes ». Or depuis des années, la stratégie de l'entreprise a consisté à se désengager d'un bon nombre de lignes, et à réduire son activité alors que les low-cost ont grignoté du terrain par leurs politiques agressives. Les directions d'Air France et de Régional ont très régulièrement argumenté qu'elles ne pouvaient pas faire face à la concurrence par manque d'appareils de plus grande capacité. Le problème pour Régional ne réside pas dans le déficit d'avions de plus grande taille, mais dans la limitation du nombre de sièges prévus dans l'accord PNT d'Air France en date de 2006. Une clause de cet accord prévoit en effet un plafonnement à 110 sièges pour la flotte Régional. Cela ne permet plus à l'entreprise d'affronter efficacement la concurrence et représente un frein assez conséquent pour le développement de l'activité commerciale. Régional possède pourtant des caractéristiques et des missions particulières que n'ont pas les autres compagnies, jouant un rôle important pour le développement et la pérennité des lignes transversales. Régional est un acteur majeur du développement et du désenclavement des territoires, que la stratégie du groupe devrait prendre en compte en adoptant une vision plus globale et plus offensive pour se développer durablement. En conséquence, il lui demande des informations précises sur l'avenir du groupe Régional, sur sa politique de développement et sur le devenir des sites de maintenance de Clermont-Ferrand et de Lille.

Voir la questionQuestion écrite n° 118174 publiée le 20 septembre 2011

handicapés - allocation aux adultes handicapés - cumul avec des revenus d'activité. réglementationM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'application du décret du 12 novembre 2010, modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. En effet, les caisses d'allocation familiale rencontreraient des difficultés pour interpréter ce décret et, de ce fait, cette interprétation serait différente d'une région à l'autre. Toutefois, en dépit des incertitudes, la CAF applique désormais une suppression partielle du montant de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque la personne handicapée qui travaille en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) passe à temps partiel. Ainsi, non seulement cette personne voit son salaire baisser proportionnellement à la réduction de ses heures de travail, mais en plus elle subit, sans véritable explication et justification, une baisse significative du montant de son AAH. C'est une situation manifestement injuste et discriminatoire à l'encontre des travailleurs des ESAT, handicapés, âgés ou fatigués, qui ne peuvent plus travailler à temps plein. Aussi, il lui demande des précisions sur les modalités d'application de ce décret, et le rétablissement du versement de l'AAH à taux plein.

Voir la questionQuestion écrite n° 118105 publiée le 20 septembre 2011

enseignement supérieur - professions de santé - filière médecine générale. organisationM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nombre de création de poste d'enseignants en médecine générale dans les facultés. L'article 47 de la loi Hôpital, patient, santé, territoire (HPST) du 21 juillet 2009 a prévu qu'à partir de 2009 cinquante postes d'enseignants en médecine générale seraient créés chaque année jusqu'à la rentrée 2012, se répartissant en vingt postes de professeur des universités et trente postes de maîtres de conférence. Ces créations ont pour objectif de compenser le manque de poste d'enseignants qui s'est accumulé et d'assurer la formation des étudiants internes qui souhaitent devenir praticien en médecine générale. Ces futurs médecins pourraient ensuite s'installer dans des zones qui souffrent aujourd'hui d'un nombre insuffisant de praticiens, rendant l'accès aux soins plus difficile, notamment pour les personnes âgées ou malades. Dans ce cadre, le conseil national des universités propose le recrutement d'un certain nombre d'enseignants associés. Or le CNU a proposé trente et un candidats au poste de maître de conférence associé, mais seuls vingt-trois candidats seraient retenus par le ministère pour la rentrée 2011. De plus ces candidats remplaceraient des enseignants en poste sur le départ, ou qui seront titularisés. En définitive, seuls quatre postes seraient créés au total pour l'ensemble des facultés de médecine. En particulier, pour celle de Clermont-Ferrand, le candidat proposé par le CNU ne serait pas retenu, ce qui affecterait à la rentrée le niveau d'enseignement dispensé aux internes. Pourtant, comme d'autres régions, l'Auvergne souffre dans de nombreux territoires d'un manque de médecins généralistes. C'est pourquoi il lui demande une prise en compte de la proposition du CNU pour la rentrée 2011 et demande des informations détaillées sur le nombre de postes créés depuis la rentrée 2009 dans l'enseignement en médecine générale et sur la manière dont ces postes ont été pourvus.

Voir la questionQuestion écrite n° 114032 publiée le 12 juillet 2011

politique extérieure - aide au développement - perspectivesM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les propositions de la France concernant la mise en place de sources innovantes de financement additionnelles à l'aide publique au développement afin d'atteindre les objectifs financiers nécessaires à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). La France a rappelé à plusieurs reprises devant l'assemblée générale des Nations unies, ou à l'occasion du sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) les 20-22 septembre 2010, l'intérêt de dégager des financements innovants pour contribuer à dégager les ressources nécessaires à l'aide au développement. En effet, n'est-il pas temps de trouver de nouveaux mécanismes pour financer le développement mondial, en instaurant par exemple des taxes sur les transactions financières qui permettraient de dégager les milliards d'euros nécessaires pour lutter contre la faim, les effets sociaux de la crise, les conséquences du réchauffement climatique, pour permettre l'accès de tous à l'éducation et lutter contre les inégalités ? Afin de compléter l'aide publique au développement, il apparaît tout aussi indispensable d'engager une lutte d'envergure contre l'évasion fiscale et contre les paradis fiscaux. Les pays du Sud perdent chaque année 125 milliards de dollars à cause de cette évasion fiscale, alors que l'aide publique au développement est de l'ordre de 120 milliards de dollars par an. Aussi, il souhaiterait connaître les engagements que compte prendre la France, dans le cadre des négociations internationales à venir, pour avancer sur ces deux leviers financiers essentiels pour l'avenir des pays du Sud.

Voir la questionQuestion écrite n° 114031 publiée le 12 juillet 2011

politique extérieure - aide au développement - bilan et perspectivesM. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur les engagements internationaux de la France concernant l'aide publique au développement. Dans les années 1970, la France s'est engagée à consacrer 0,7 % de son produit intérieur brut (PIB) à la coopération internationale. Quarante ans plus tard, l'aide publique au développement s'établit à 0,48 % du PIB, et tomberait à 0,42 % en 2011. Quand on fait abstraction de l'ensemble des dépenses qui ne relèvent pas vraiment d'un budget d'aide publique au développement, comme par exemple les dépenses liées à l'accueil des réfugiés en France, les sommes versées aux territoires d'outre-mer, les mesures d'annulation d'une partie de la dette des pays aidés, on découvre en réalité que l'aide réelle de la France ne correspond plus qu'à 0,31 % de son PIB. Lors du sommet du G8 de l'Aquila en avril 2009, les pays riches avaient promis un montant de 20 milliards de dollars d'aides, transformés en 22 milliards à Pittsburgh à l'occasion de la réunion du G20, pour soutenir le secteur agricole et la sécurité alimentaire dans les pays pauvres. Deux ans plus tard, selon la FAO, seuls 300 millions de dollars ont été décaissés au titre de l'aide multilatérale. En conséquence, il lui demande comment il compte atteindre l'objectif de 0,7 % du PIB consacré à l'aide publique au développement d'ici 2015, et souhaite connaître comment ces engagements seront traduits dès la prochaine loi de finances pour 2012. Il souhaite également avoir des précisions sur le niveau d'engagement réel de la France dans le cadre du soutien international au secteur agricole et alimentaire.

Voir la questionQuestion au Gouvernement

industrie - pharmacie - Sanofi-Aventis. restructurationQuestion écrite n° 42128 publiée le 17 février 2009

État - plan - bilan et perspectivesM. André Chassaigne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sur les enjeux de la planification. Rapporteur du dernier budget du commissariat au plan, il est convaincu du caractère fondamental des outils de planification. Le plan correspondait ainsi à un effort de rationalisation des projets économiques de la France afin de répondre à l'impératif de coordination permettant la satisfaction de tous. Or, cet instrument important a été abandonné aux lendemains des élections législatives de mars 1993, comme a été supprimé par la suite en mars 2006 le commissariat général au plan. Désormais, le seul marché préside au développement des activités économiques dans notre pays au prix d'un manque de vision d'ensemble très préjudiciable. Pourtant, avec la crise économique mondiale, jamais la planification n'a été autant d'actualité. La logique de profit à court terme est en effet à la racine de l'anarchie financière à laquelle nous assistons. Lorsque des instruments de contrôle démocratique sur la production et les échanges font défaut, l'irrationalité prédomine au détriment de tous. C'est pourquoi il lui demande si elle entend réhabiliter des outils de planification propres à coordonner la politique économique et sociale et à définir sur le long terme les grandes orientations de notre Nation.

Voir la question

Fonctions

Mandat

- Réélu le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))

Commissions

- Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Groupes d'études

- Président : - Coutellerie et arts de la table

- Vice-Président : - Contrefaçon

- Membre : - Agro-alimentaire et filière agricole - Appellations d'origine - Chasse et territoires - Conjoints survivants - Elevage - Langues régionales - Montagne - Ruralité - Sida - Viticulture

Groupe d'amitié

- Président : - Mozambique

- Vice-Président : - Algérie - Egypte - Pologne - Roumanie - Slovaquie - Turquie

- Secrétaire : - Cuba - Uruguay

Groupe d'études à vocation internationale

- Vice-Président : - Corée du Nord

Mandats locaux en cours

- Maire de Saint-Amant-Roche-Savine, Puy-de-Dôme

- Membre du conseil régional (Auvergne)

Contact

Mél et site internet

- Mél : Écrire à M. André Chassaigne

- Site internet : www.andrechassaigne.org

Adresses

Assemblée nationale

126 Rue de l'Université

75355 Paris 07 SP

4 Place Jean-Antoine Pourtier

63890 Saint-Amant-Roche-Savine

Téléphone : 04 73 95 74 90

Télécopie : 04 73 95 71 21

Historique

Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

- Élu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)

Anciens mandats locaux

- Conseil municipal de Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme)

- du 21/03/1977 au 13/03/1983 (Adjoint au Maire)

- du 14/03/1983 au 19/03/1989 (Maire)

- du 20/03/1989 au 18/06/1995 (Maire)

- du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Maire)

- du 19/03/2001 au 16/03/2008 (Maire)

- Conseil général du Puy-de-Dôme

- du 26/03/1979 au 17/03/1985 (Membre du conseil général)

- du 18/03/1985 au 29/03/1992 (Membre du conseil général)

- du 17/09/1985 au 29/03/1992 (Vice-président du conseil général)

- du 30/03/1992 au 22/03/1998 (Membre du conseil général)

- du 23/03/1998 au 28/03/2004 (Membre du conseil général)

- Conseil régional d'Auvergne

- du 16/03/1998 au 01/06/2000 (Membre du conseil régional)

- Communauté de communes du Haut-Livradois

- du 01/01/2001 au 16/03/2008 (Vice-président)

- Conseil municipal de Saint-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme)

Place dans l’Hémicycle

Numéro de la place occupée : 594

(la zone en rouge situe le banc)