1ère séance : Accords internationaux; Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique; Organisation des manifestations sportives; Enfance délaissée et adoption

- Aller au menu

- Aller au contenu

- Aller à la recherche

- Politique d’accessibilité

- Accueil

- Plan du site

- Aide

- Contact

Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > Mme Chantal Bourragué

Mme Chantal Bourragué

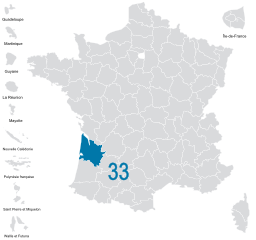

Gironde (1ère circonscription)

Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)

- Commission

- Membre de la commission des affaires étrangères

- Biographie

- Née le 3 mars 1946 à Angoulême (Charente)

- Cadre commercial

- Suppléant

- M. Patrick Bobet

- Contact

Union pour un Mouvement Populaire

Navigation

- Vous êtes ici: Actualité

- Fonctions

- Historique

- Contact

Actualité

DERNIÈRES VIDÉOS

-

Vidéo du 1er mars 2012

Séance publique

-

Vidéo du 8 février 2012

Commission

Commissions des affaires étrangères et de la défense : M. Alain Juppé, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et de M Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combatants

-

Vidéo du 31 janvier 2012

Séance publique

2ème séance : Questions au Gouvernement ; Débat sur les performances des politiques sociales en Europe

-

Vidéo du 7 décembre 2011

Commission

Commission des affaires étrangères : audition de M. Mourad Medelci, ministre des affaires étrangères de la République d'Algérie

-

Vidéo du 16 novembre 2011

Commission

Commission des affaires étrangères : Monarchies du Golfe et printemps arabes : Mme Fatiha Dazi-Heni, M. Nabil Mouline

- Toutes les vidéos de Chantal Bourragué

Travaux récents

Question écrite n° 132737 publiée le 05 juin 2012

enseignement maternel et primaire - élèves - admission en classe maternelle. enfants âgés de deux ansMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accueil des enfants de moins de trois ans à l'école maternelle. Conformément à l'article L. 113-1 du code de l'éducation "tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou dans une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer". Aux termes de l'article D. 113-1, si les enfants ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, "ils peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles (...)". Dans les faits, cette scolarisation précoce est très inégalement implantée sur le territoire et ne répond pas aux fortes demandes des familles. En parallèle, le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans prévoit la réalisation expérimentale d'une nouvelle structure destinée aux enfants de deux à trois ans, "les jardins d'éveil". Cette solution intermédiaire est un mode d'accueil inédit pensé au plus près des besoins des tout-petits. Car l'attention à la petite enfance est un enjeu majeur et constitue un facteur déterminant dans l'égalité des chances. Aussi, à la veille de la rentrée scolaire et face aux difficultés rencontrées par nombre de familles, elle souhaite savoir, si le Gouvernement compte poursuivre l'expérimentation des "jardins d'éveil" ou généraliser l'accueil des enfants de moins de trois ans à l'école maternelle.

Voir la questionRapport d'information n° 4455 déposé le 06 mars 2012, publiée le 20 avril 2012

Réponse à la question écrite n° 125159 publiée le 27 mars 2012

défense - armée - militaires. reconversion civile. modalitésMme Chantal Bourragué appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les difficultés que rencontre le personnel militaire pour sa reconversion professionnelle lors de son retour à la vie civile. En effet, un grand nombre de militaires disposent de compétences et d'acquis transposables dans la vie civile. Les diplômes acquis durant la vie militaire ne disposent pas automatiquement d'équivalences dans le civil et pénalisent ces ex-militaires dans leur insertion professionnelle. Par exemple, un ancien militaire qui, durant vingt ans de carrière dans l'infanterie de marine, a exercé le métier de formateur ne peut prétendre exercer ce même métier dans le civil (des cas similaires existent pour les moniteurs d'écoles de conduite, la sécurité des bâtiments...). Procéder à une validation des acquis par l'expérience (VAE) est une possibilité qui prend du temps et s'avère coûteuse ; de plus, les diplômes militaires sont seulement considérés comme des " équivalences " de diplômes civils. La deuxième possibilité, également très onéreuse, consiste à trouver une formation diplômante par le biais de Pôle emploi. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles mesures peuvent être prises pour une reconnaissance civile ou une équivalence des diplômes obtenus par les militaires pendant leur carrière, et contribuer ainsi à faciliter leur reconversion professionnelle dans la vie civile.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 123266 publiée le 20 mars 2012

professions judiciaires et juridiques - experts - exercice de la profession. politiques communautairesMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des experts de justice en France au sujet desquels la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée à l'occasion d'un renvoi préjudiciel exercé sur le fondement de l'article 267 du TFUE par la Cour de cassation. Suite à ce récent arrêt rendu le 17 mars 2011, la réglementation française est appelée à évoluer afin de se conformer à ce que les juges de Luxembourg ont dit pour droit, à savoir : les missions accomplies par les experts de justice sont des prestations de services au sens de l'article 50 TCE (article 57 TFUE) ; un expert de justice est un professionnel justifiant de la ou des qualifications requises pour réaliser la mission définie par le juge ; un expert de justice est un professionnel capable de démontrer ses compétences et expériences acquises auprès de cours suprêmes en France ou dans tout autre État membre de l'Union européenne ; les décisions de refus d'inscription initiale doivent être motivées et être susceptibles d'être contestées utilement par la voie d'un recours juridictionnel. Aussi, d'une part, le principe même des listes établies par des cours d'appel est remis en cause dans la mesure où le lieu de résidence ou d'exercice professionnel du demandeur à l'inscription peut aboutir à créer une discrimination à l'égard des professionnels des autres États membres de l'Union ; d'autre part, on peut s'interroger sur les conséquences de la qualification de « prestations de services » au sens de l'article 50 TCE (article 57 TFUE) quant au statut de collaborateur occasionnel du service public de la justice reconnu aux experts de justice, notamment par le Conseil d'État dans sa décision de section du 26 février 1971 Aragon, au R. 172. Dans ses conditions, et au vu de ce qui précède, il lui est demandé de préciser quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour mettre en conformité la législation et la réglementation nationales relatives aux experts de justice (loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires) avec le droit de l'Union européenne tel qu'il ressort de l'arrêt précité de la CJUE ; s'il considère que la qualité de collaborateur occasionnel du service public est remise en cause par l'arrêt Penarroja ; si le Gouvernement entend soutenir la proposition de loi n° 3740 modifiant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui vise justement à réformer l'expertise devant les juges en adaptant le système d'inscription sur une liste et en dotant l'expert de justice d'un véritable statut respectueux des intérêts des justiciables et des experts eux-mêmes. Plus particulièrement, il souhaiterait savoir si le Gouvernement est favorable à ce que le point de départ de l'action en responsabilité dirigée contre un expert se prescrive à compter de la fin de la mission, comme c'est le cas pour les avocats.

Voir la réponseQuestion écrite n° 130295 publiée le 13 mars 2012

enseignement supérieur - grandes écoles - filière scientifique. classes préparatoires. perspectivesMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'avenir des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Souvent décrites comme onéreuses, élitistes et dures, ces classes préparatoires souffrent d'un déficit d'image qui remet en cause leur existence. Or ces critiques semblent injustifiées au regard du taux de réussite, de l'origine sociale des étudiants, du nombre de boursiers, de l'implantation des classes et de l'implication des enseignants qui concourent à la réussite de ce modèle d'enseignement. Les classes préparatoires représentent une chance d'accéder aux grandes écoles scientifiques et permettent à l'ascenseur social de fonctionner concordant en cela avec la volonté du Gouvernement d'ouvrir les grandes écoles aux étudiants quelles que soient leurs origines sociales. Les enseignants s'inquiètent aujourd'hui d'une éventuelle absorption de ces classes préparatoires par l'université. Une remise en cause de ces classes préparatoires serait préjudiciable à cette filière qui a largement fait la preuve de son efficacité. Aussi, elle aimerait savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures concernant l'avenir des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.

Voir la questionIntervention en réunion de commission

Compte rendu de réunion de la commission des affaires étrangères

Mardi 6 mars 2012 - Séance de 17 h 00

- - Examen du rapport d'information sur l'influence culturelle des pays émergents (Mme Chantal Bourragué et M. Didier Mathus, co-rapporteurs)

Intervention en séance publique

Première séance du jeudi 1 mars 2012

- 1. Approbation d'accords internationaux (nos 4417, 4419, 4418, 4357)

- 2. Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (C.M.P.) (n° 4365)

- 3. Organisation des manifestations sportives (C.M.P.) (n° 4403)

- 4. Enfance délaissée et adoption (n° 4330)

- 5. Ordre du jour de la prochaine séance

Intervention en réunion de commission

Compte rendu de réunion de la Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption

Mercredi 29 février 2012 - Séance de 14 heures 30

- - Examen, en application de l'article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi de Mme Michèle Tabarot sur l'enfance délaissée et l'adoption (Mme Michèle Tabarot, rapporteure) (n° 3739 rect, n° 4330.)

Question écrite n° 129245 publiée le 28 février 2012

justice - assistants de justice - rémunération. montantMme Chantal Bourragué interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le niveau de rémunération des assistants de justice de l'ordre juridictionnel administratif. Depuis l'intervention du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, le temps de travail maximum des assistants de justice a été augmenté à 120 heures par mois, soit 3 jours par semaine. Cependant leur rémunération demeure particulièrement faible (692,44 euros par mois, soit 7,70 euros de l'heure). C'est l'article R. 227-10 du code de justice administrative qui prévoit que la rémunération des assistants de justice est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté actuellement en vigueur est celui du 27 février 2003 qui établit ce montant à « 5,33/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 de la fonction publique et l'indemnité de résidence au taux Paris ». Compte tenu des conditions de recrutement très sélectives de ces agents, et de la qualité de leurs travaux, elle souhaite l'interroger sur la pertinence de ce niveau de rémunération établi il y a plus de huit ans.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 122842 publiée le 21 février 2012

santé - vaccinations - adjuvants. réduction. perspectivesMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'utilisation de l'aluminium comme adjuvant dans les vaccins. La toxicité de l'aluminium vaccinal et son lien avec des maladies telle que la myofasciite à macrophages font l'objet de nombreuses études et recherches scientifiques dans la communauté internationale. En attendant les résultats définitifs de ces recherches, les associations de malades de la myofasciite à macrophages, sans remettre en cause le principe de vaccination, demandent que des alternatives soient mises en oeuvre. Elles proposent l'utilisation d'adjuvant tel que le phosphate de calcium et la réintroduction du vaccin DTPolio de Sanofi PasteurMSD sans adjuvant alumique. Elles demandent également que des engagements soient pris pour favoriser la recherche sur l'impact à long terme de l'aluminium comme adjuvant vaccinal. Aussi elle souhaite savoir quelles mesures budgétaires peuvent être engagées pour mener un programme de recherche et, dans l'attente de réponse définitive, si le vaccin DTPolio sans aluminium va être remis à la disposition du public.

Voir la réponseIntervention en réunion de commission

Compte rendu de réunion de la commission des affaires étrangères

Mercredi 8 février 2012 - Séance de 8 h 30

- - Audition, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées, de M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, et de M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la situation en Afghanistan (ouverte à la presse)

Intervention en réunion de commission

Compte rendu de réunion de la commission de la défense nationale et des forces armées

Mercredi 8 février 2012 - Séance de 8 heures 30

- -- Audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères, de M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, et de M. Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la situation en Afghanistan.

Question au Gouvernement

logement - politique du logement - accès au logement. perspectivesIntervention en réunion de commission

Compte rendu de réunion de la commission des affaires étrangères

Mercredi 25 janvier 2012 - Séance de 9 h 45

- - Réunion sur la Corée du Nord, en présence de M. Pierre Rigoulot, directeur de l'Institut d'Histoire sociale, et de Mme Valérie Niquet, responsable Asie à la Fondation de la recherche stratégique (FRS) (ouverte à la presse)

Question écrite n° 125388 publiée le 27 décembre 2011

impôt sur le revenu - crédit d'impôt - emploi d'un salarié à domicile. bénéficiairesMme Chantal Bourragué attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les crédits d'impôt accordés aux entreprises pour la mise à disposition de services de conciergerie pour leurs salariés. La loi de finances pour 2004 codifiée dans l'article 244 quater F du code général des impôts a instauré un CIF, crédit d'impôt « famille », en faveur des dépenses engagées par les entreprises pour aider leurs salariés à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. En 2004, le CIF concernait exclusivement la garde d'enfants et les crèches d'entreprises. Mais, dans le cadre de la loi dite Borloo du 26 juillet 2005, le CIF a été étendu aux dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, c'est-à-dire aux activités entrant dans le champ des services à la personne parmi lesquels les services de conciergerie. Or, à ce jour, l'article 244 quater F du code général des impôts n'a donné lieu à aucune instruction fiscale correspondante qui permette d'étendre le dispositif du CIF aux services de conciergerie. Aussi, elle aimerait savoir si son ministère envisage de prendre des mesures pour l'application du dispositif CIF aux services de conciergerie qui, ainsi, pourraient être rémunérés par les entreprises et se développer.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 119790 publiée le 27 décembre 2011

agriculture - agence de services et de paiement - personnel. régime de retraite. réglementationMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les garanties affiliées au régime de réversion pour les retraités de l'ex-CNASEA (centre national pour l'aménagement des structures d'exploitation des exploitations agricoles). Pour les retraités, la pension de base est versée par la MSA et les pensions complémentaires versées par AGIRC et ARRCO, par l'entremise d'AGRICA. L'ordonnance 2009-325 du 25 mars 2009 a créé l'ASP (agence de services et de paiement), qui a repris les activités et le personnel du CNASEA. Le statut d'établissement public à caractère administratif de l'ASP la fait relever de la compétence de l'Ircantec. Ainsi doit s'opérer un transfert des droits de retraite complémentaire Agirc - Arrco gérés par Agrica vers l'Ircantec. Or le régime AGRICA apparaît plus favorable pour les veuves puisqu'il assure 60 % au titre de la pension de réversion contre 50 % pour l'Ircantec. Pourtant les dispositions réglementaires adoptées par les instances des régimes Agirc et Arrco et Ircantec prévoient qu'en cas de transfert d'un organisme (modifié juridiquement car passant du secteur public au privé), les droits des actifs, des radiés et des retraités sont repris après conversion par le régime d'accueil, sans générer de pertes de droits pour les intéressés. Ainsi, elle souhaite savoir si les prestations de retraite seront réellement garanties pour les retraités de l'ex-CNASEA, pour qu'ils conservent le bénéfice de leurs droits constitués mais non encore liquidés avec la reprise du régime par l'Ircantec.

Voir la réponseQuestion écrite n° 116201 publiée le 02 août 2011

professions judiciaires et juridiques - avoués - suppression. mise en oeuvre. conséquencesMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés rencontrées par les collaborateurs salariés des avoués. Au lendemain de la suppression de la profession d'avoué, beaucoup de ces collaborateurs salariés n'ont pu conserver leur poste auprès de leur ancien employeur devenu avocat. Nombre d'entre eux se retrouvent au chômage dans un contexte économique particulièrement difficile. Le Gouvernement s'est engagé à offrir des postes aux salariés d'avoués et au reclassement de certains sur des postes offerts par le ministère de la justice. Malheureusement beaucoup d'entre eux, proches de la retraite, n'ont pu être intégrés aux greffes. Elle aimerait connaître les mesures qui ont été appliquées à leur égard, le nombre de postes disponibles et si une attention plus particulière, notamment à Bordeaux, peut être portée à l'égard des collaborateurs les plus proches de la retraite.

Voir la questionQuestion écrite n° 102023 publiée le 08 mars 2011

sociétés - sociétés civiles immobilières - régime social. gérant non rémunéréMme Chantal Bourragué attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le régime social du gérant non rémunéré d'une société civile immobilière. Si le fait de ne percevoir aucune rémunération exclut l'affiliation au régime général du gérant salarié elle n'a pas pour conséquence de lui conférer la qualité de travailleur non salarié au regard de la sécurité sociale et de le soumettre ainsi au régime des travailleurs indépendants. Par ailleurs, les revenus immobiliers dégagés par une société civile immobilière sont considérés comme des revenus du patrimoine et non des revenus professionnels. De ce fait, ces seuls revenus ne permettent pas d'assimiler le gérant à un salarié. Un gérant non salarié et non travailleur indépendant a souhaité se couvrir en assurance volontaire. Ce gérant ne relève plus d'aucune assurance sociale obligatoire à tire personnel ou d'ayant droit et vit depuis des années des revenus de son patrimoine. Les services, n'ayant pas trouvé de régime auquel le rattacher, l'ont affilié provisoirement sans cotisation. Ainsi elle souhaiterait savoir à quel régime social ce cotisant volontaire peut-il demander son rattachement, à quelle catégorie ce gérant non rémunéré d'une société civile immobilière peut-il être affilié pour s'assurer.

Voir la questionQuestion écrite n° 95869 publiée le 14 décembre 2010

impôt sur le revenu - prime pour l'emploi - calcul. bénéficiaires du RSAMme Chantal Bourragué appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'attribution ou de déduction de la prime pour l'emploi pour les revenus modestes. Notre contribuable a déclaré au titre de ses ressources 2010 des revenus d'un montant de 4 211 €, d'un montant de frais réels de 1 020 € et d'un revenu de solidarité active (RSA) « complément d'activité » de 575 €. Au regard de ses faibles ressources, cette personne peut prétendre à la prime à l'emploi et, compte tenu de sa situation, son montant est fixé à 599 €. Toutefois, il apparaît que, si le RSA est exonéré de l'impôt sur le revenu, le RSA « complément d'activité » est déduit du montant de la prime pour l'emploi, calculée sur les revenus de l'année de perception du RSA. En conséquence, le montant du RSA (575 €) a été déduit de la prime pour l'emploi (599 €), d'où une restitution de 24 € au titre de 2010. Elle souhaite savoir s'il est envisageable de ne plus déduire la prime pour l'emploi pour les personnes touchant le RSA « complément d'activité » au même titre que pour les bénéficiaires du RSA, et d'harmoniser les conditions d'attribution de cette prime pour ces niveaux des revenus très modestes.

Voir la questionQuestion au Gouvernement

politique extérieure - Haïti - enfants. adoption. mprocédures

Fonctions

Mandat

- Réélue le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))

Commissions

- Membre de la commission des affaires étrangères

- Vice-Présidente de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes

Délégation et Office

- Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Groupes d'études

- Vice-Présidente : - Adoption - Enseignement privé sous contrat et hors contrat - Toxicomanie

- Membre : - Aéronautique - Cheval - Cinéma et production audiovisuelle - Construction et logement - Contrefaçon - Croissance en Afrique - Défense - Emergents - Humanitaire - Intégration des personnes fragilisées et handicapées - Tauromachie - Tourisme

Groupe d'amitié

- Présidente : - Malte

- Vice-Présidente : - Bangladesh - Colombie - Croatie - Portugal

- Secrétaire : - Brésil - Grèce - Nouvelle-Zélande

Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires

- Membre du Groupe français de l' Union interparlementaire

Organismes extra-parlementaires

- Membre titulaire du conseil d'administration de Campus France

Mandats locaux en cours

- Membre du Conseil municipal de Bordeaux, Gironde

Contact

Mél et site internet

- Mél : Écrire à Mme Chantal Bourragué

- Site internet : www.chantal-bourrague.net

Adresses

Assemblée nationale

126 Rue de l'Université

75355 Paris 07 SP

1 Rue Jacques Camille Paris

BP 24

33030 Bordeaux cedex

Téléphone : 05 56 29 07 29

Télécopie : 05 56 39 94 93

Historique

Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

- Élue le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)

Anciens mandats locaux

- Conseil municipal de Bordeaux (Gironde)

- du 20/03/1989 au 18/06/1995 (Adjointe au Maire)

- du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Adjointe au Maire)

- du 19/03/2001 au 05/07/2002 (Adjointe au Maire)

- du 13/10/2006 au 16/03/2008 (Membre)

- Conseil général de la Gironde

- du 30/03/1992 au 22/03/1998 (Membre du conseil général)

- du 23/03/1998 au 28/03/2004 (Membre du conseil général)

- Conseil municipal de Bordeaux (Gironde)

Place dans l’Hémicycle

Numéro de la place occupée : 197

(la zone en rouge situe le banc)