Ministre une première fois pendant deux mois seulement, - 21

novembre 1945 - 26 janvier 1946 - après la Libération, André

Malraux l'a été de nouveau de la fin de la IVe République au

départ de Charles de Gaulle en avril 1969, pendant plus de

dix années sans interruption du 1er juin 1958 au 20 juin

1969.

Il a été officiellement ministre d'État chargé des Affaires

culturelles à partir du 22 juillet 1959. Mais, plusieurs

décrets l'attestent, il a exercé en fait ces fonctions dès

le mois de janvier 1959.

Les collaborateurs d'André Malraux ont récusé le cliché du «

brouillon de culture » dont on a usé à son égard. Pour André

Holleaux, qui dirigea son cabinet de 1962 à 1965, il était

assidu, ponctuel et même avait des aspects de « bureaucrate

tatillon et méticuleux ». Il avait « cure des règles

comptables ». Pierre Moinot relève son souci de rigueur, son

« acharnement d'artisan ».

Il faut sans doute distinguer selon les périodes de ce long

ministère dont le titulaire eut ses malheurs et ses

absences. Reste qu 'à la difficile : « Qu'est-ce qu'un bon

ministre ? » l'exemple d'André Malraux suggère de répondre

qu'on peut l'être sans être un praticien du droit

administratif, ni un familier du droit budgétaire, ni un

amoureux de la gestion. Et avec des crédits inférieurs à 1 %

du budget. La trace qu'il a laissée est profonde et durable.

|

«... Légende d'André Malraux

"brouillon de culture", incapable de se mouvoir dans le

vocabulaire et les règles de l'administration. En

réalité chacune des régions de ce domaine qu'il n'a pas

encore abordée lui inspire un respect qui le fait

parfois hésiter. Mais, lorsqu'il y est entré, la région

est très vite explorée, reconnue au long de sentiers qui

lui sont propres, et les ressources en sont utilisées

avec une astuce qu'on peut souhaiter à bien des

ministres. Au reste, il a su la plupart du temps trouver

ses tacticiens, mais c'est lui le stratège, travaillant

avec un acharnement d'artisan les dossiers dont ses

administrateurs lui ont expliqué les éléments... »

(Pierre Moinot « Tous comptes faits

» Quai Voltaire 1993, p. 133.)

|

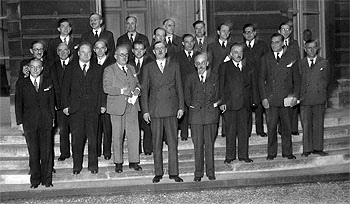

Le

Gouvernement provisoire formé le 21 novembre 1945

Vidéo

(Internet Explorer 6 : rafraîchir la page)

Le Général de Gaulle, président du gouvernement provisoire,

Edmond Michelet,

Charles Tillon,

Vincent Auriol,

Francisque

Gay, Maurice Thorez,

Georges Bidault,

Jules Moch,

Jacques

Soustelle, René Pleven,

François Billoux, etc.

Au 3e rang, 6e à partir de la gauche, André Malraux,

ministre de l'Information.

Photographie - AFP

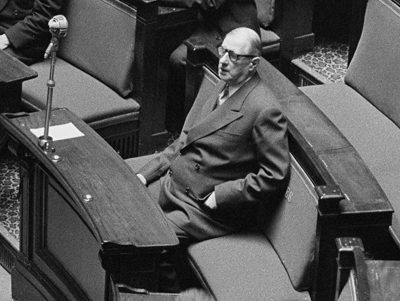

Malraux se rendant au Conseil des ministres

Photographie - AFP

André Malraux, en décembre 1945, se rend au

Conseil des ministres, qui siège à l'Hôtel de Brienne, rue

Saint-Dominique. Cette photographie sent l'hiver, la guerre

encore très proche, le provisoire, le transitoire.

Parmi les journalistes : Pierre Cornelier

(Figaro, Le Progrès) - Robert Boulay (Agence

Reuter) - Maurice Tillier (Paris-Presse) - Henri

Barbe (Agefi-Information) - André Chassagnac (Presse-Française

Associée) - Jean Conedera (l'Aurore).

Éditions Gallimard

Gaston Defferre et André Malraux

Le général de Gaulle quitte le pouvoir le

20 janvier 1946 : il est remplacé à la tête du Gouvernement

provisoire de la République par Félix Gouin.

Gaston Defferre nommé secrétaire d'État à la Présidence,

succède dans ses attributions à André Malraux, ministre de

l'Information.

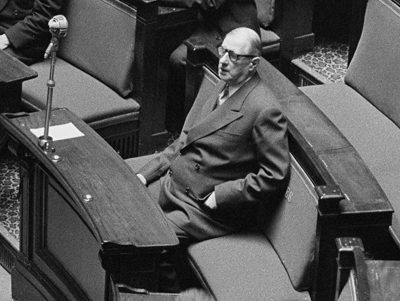

De Gaulle seul au banc du Gouvernement -

comme « président du Conseil désigné » le 1er juin

1958

Charles de Gaulle a été le dernier

président du Conseil de la IVe République, avant

d'être le premier président de la Ve République.

Quatre mois plus tard, la nouvelle constitution était

approuvée par un référendum.

Photographie AFP

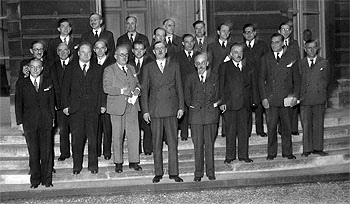

Présentation du 2e ministère

Georges Pompidou au général de Gaulle,

dans la salle des fêtes

de l'Élysée (7 décembre 1962)

Après la dissolution de l'Assemblée

nationale le 9 octobre et les élections législatives des 18

et 25 novembre, le premier gouvernement Pompidou démissionne

le 28 novembre 1962 et le Président de la République

témoigne sa confiance envers Georges Pompidou en le nommant

à nouveau à la tête du gouvernement le 29 novembre.

Photographie - AFP

De gauche à droite :

M. Jacquet (Travaux

publics), P. Dumas (Relations avec le Parlement),

M. Habib-Deloncle (secrétaire d'État aux Affaires étrangères),

R. Triboulet (Coopération),

A. Peyrefitte (Information)

[Tables d'archives],

P.

Messmer (Armées) [Tables d'archives],

J. Sainteny (Anciens combattants)

[Tables d'archives], M. Couve de Murville (Affaires étrangères)

[Tables d'archives],

F. Missoffe

(Rapatriés), G. Palewski (Recherche scientifique),

J. Marette (P. et T.),

L. Jacquinot (Départements et

territoires d'outre-mer),

R. Marcellin (Santé publique),

G.

Pompidou (Premier ministre) [Tables d'archives],

E. Pisani (Agriculture),

le

Général de Gaulle, G. Grandval (Travail) (à moitié caché),

A. Malraux (Affaires culturelles),

L. Joxe (Réforme

administrative) [Tables d'archives], J. Maziol (Construction),

J. Foyer (Justice)

[Tables d'archives],

J. de Broglie (secrétaire d'État aux Affaires

algériennes), R. Frey (Intérieur)

[Tables d'archives],

R. Boulin (secrétaire d'État

au Budget) [Tables d'archives], V. Giscard d'Estaing (Finances)

[Tables d'archives],

Ch. Fouchet (Éducation

nationale) [Tables d'archives], M. Maurice-Bokanowski (Industrie et commerce).

« ... Et si les États créent tour à tour

des ministères des Affaires culturelles, c'est que toute

civilisation est menacée par la prolifération de son

imaginaire, si cet imaginaire n'est pas orienté par des

valeurs... »

New-York, 15 mai 1962

|

Collection Pierre Moinot |

Notes de service envoyées par André

Malraux

à ses collaborateurs au Ministère des Affaires

culturelles

André Malraux fut un ministre

solitaire. S'il voyait peu ses collaborateurs, il leur

écrivait beaucoup, leur adressant par centaines des

fiches vertes, mauves, rosés ou blanches, selon les

destinataires. « Ses petites fiches multicolores s'en

allaient cheminer partout. De son écriture fine, il

faisait des rappels à l'ordre, esquissait les

stratégies, suggérait les tactiques, les voies bis,

ter..., terminant maintes phrases par de grands

points d'interrogation. » André Holleaux, numéro de

la Revue des Deux Mondes consacré à André Malraux, « Le

Ministre des Affaires culturelles »

(Novembre

1978, p. 356)

|

|

André Malraux à Machu-Picchu (Pérou)

1959

en compagnie d'Albert Beuret, chef de

cabinet,

et de Pierre Moinot

|

Photographie - Collection Pierre Moinot. |

|

Photographie - Collection Pierre Moinot. |

André Malraux au

Grand Palais vers 1967 |

Discours au Panthéon lors du transfert des cendres de Jean

Moulin, 19 décembre 1964.

... « Pauvre roi supplicié des ombres,

regarde ton peuple d'ombres se lever dans la nuit de juin

constellée de tortures.

« Voici le fracas des chars allemands qui

remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes

des bestiaux réveillés : grâce à toi, les chars n'arriveront

pas à temps. Et quand la trouée des Alliés commence,

regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les

commissaires de la République - sauf lorsqu'on les a tués. »

| |

Pour un réexamen des morts du Panthéon.

« II me disait qu'au

Panthéon il y avait des Grands : Voltaire, Jaurès, Jean

Moulin, mais qu'il y avait également toute une série de

protégés de Napoléon Ier, des gens qui ont des petits

tom beaux dans un coin, leur nom est tout à fait inconnu

aujourd'hui, tel général de brigade, tel ministre ou

sous-ministre. Il pensait que Napoléon avait alloué des

tombeaux comme on distribue des Légions d'honneur; il

m'a dit à plusieurs reprises : il faut refondre tout

cela; amener au Panthéon d'autres grands morts et

évacuer tous les inconnus, mais les évacuer où ?

problème ! Je lui disais : « Monsieur le ministre, ne

vous lancez pas dans cette opération, car si vous voulez

faire venir des grands morts de province, vous allez

avoir contre vous tous les maires, or vous m'avez dit à

notre première rencontre : les maires, pour moi, c'est

très important ; ils vont se dresser, il y a, c'est

vrai, des tombes illustres dans des petits villages mais

il n'est pas possible d'en priver les communes

bénéficiaires ». II nous a fait faire des recherches

très complètes sur les gens qui sont au Panthéon. »

André Holleaux,«

André Malraux ministre »

(Colloque de Cérizy-la-Salle, 16 juillet 1988.)

|

| |

Photographie - AFP

Vidéo

(Internet Explorer 6 : rafraîchir la page)

André Malraux prononçant un

discours lors d'une réunion de l'association

« Pour la

Cinquième République » en 1962 (campagne pour les élections

législatives).

Photographie - AFP.

François Mauriac, André

Malraux, Jean-Marcel Jeanneney

Meeting du 15 décembre 1965 pour la

réélection du Général de Gaulle à la présidence de la

République.

« ... Depuis la grande voix de Michelet

jusqu'à la grande voix de Jaurès, ce fut une sorte d'évidence,

tout au long du siècle dernier, qu'on deviendrait d'autant

plus homme, qu'on serait moins lié à sa patrie. C'était alors

la forme de l'espoir ; Victor Hugo croyait que les États-Unis

d'Europe se feraient d'eux-mêmes, et qu'ils seraient le

prélude aux États-Unis du Monde. Le vrai prophète n'a été ni

Michelet, ni Jaurès, ni Marx, si perspicaces dans d'autres

domaines ; mais bien leur ennemi Nietzsche, qui écrivait que

le XXe siècle serait celui des guerres nationales. A

l'heure de sa mort le Géorgien Staline, élevé dans

l'internationalisme, condamné pour internationalisme,

regardant par les fenêtres du Kremlin tomber la neige qui

ensevelit les Chevaliers Teutoniques et la Grande Armée, a eu

le droit de dire : "J'ai refait la Russie"... ».

Palais des Sports, 15 décembre 1965

|