2 ème séance : Modernisation de l'agriculture (suite discussion générale)

- Aller au menu

- Aller au contenu

- Aller à la recherche

- Politique d’accessibilité

- Accueil

- Plan du site

- Aide

- Contact

Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > Mme Henriette Martinez

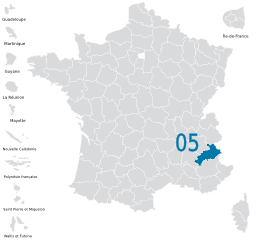

Mme Henriette Martinez

Hautes-Alpes (1ère circonscription)

Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)

- Commission

- Membre de la commission des affaires étrangères

- Biographie

- Née le 10 juillet 1949 à Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)

- Professeur certifié

- Suppléant

- M. Jean Cointe

- Contact

Union pour un Mouvement Populaire

Navigation

- Vous êtes ici: Actualité

- Fonctions

- Historique

- Contact

Actualité

DERNIÈRES VIDÉOS

-

Vidéo du 30 juin 2010

Séance publique

-

Vidéo du 29 septembre 2009

Commission

Commission des affaires étrangères : audition de M. Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations unies

- Toutes les vidéos de Henriette Martinez

Travaux récents

Réponse à la question écrite n° 122300 publiée le 15 mai 2012

chasse et pêche - permis de chasser - retrait. réglementationMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités pratiques du retrait du permis de chasser dans le cas d'une condamnation à un an de retrait de permis assorti d'une interdiction de validation du permis de chasser. Elle lui demande à quel moment la peine s'exécute et de quel délai dispose l'autorité judiciaire pour requérir aux services de police ou de gendarmerie afin de procéder au retrait du permis de chasser. Dans l'intervalle, si l'interdiction de valider le permis de chasser prend effet dès le jugement et si la mesure de retrait du permis de chasser n'est appliquée qu'ultérieurement, la peine est prolongée de fait. Elle demande quelle législation s'applique dans ce cas.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 119779 publiée le 27 mars 2012

TVA - assujettissement - location en meublé. réglementationMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement des loueurs de meublés professionnels à la TVA. En effet, pour être assujetti à la TVA il faut répondre à trois des conditions de l'article 261 D 4° du CGI ; un litige porte cependant sur l'interprétation de la condition stipulant que l'exonération ne s'applique pas si « le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage en début et fin de séjour ». Deux interprétations différentes de cet article 261 D 4° b du CGI sont donc possibles : l'exploitant peut se contenter d'un ménage en début et en fin de séjour à condition qu'il justifie disposer des moyens lui permettant de proposer au client un tel service durant son séjour ; l'exploitant qui effectue un nettoyage en début et en fin de séjour ne remplit pas la condition de nettoyage régulier quand bien même il disposerait des moyens lui permettant de proposer un tel service. Cette interprétation de l'article 261 D 4° b du CGI est donc lourde de conséquences au regard de l'assujettissement à la TVA pour les loueurs en meublés professionnels d'autant qu'elle semble être différente selon les départements malgré l'interprétation qui en avait été faite par l'instruction du 30 avril 2003 retenant la première hypothèse. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation doit être faite de l'article 261 D 4° b du CGI afin d'éviter, dans un souci d'équité, les disparités entre les départements.

Voir la réponseQuestion écrite n° 130507 publiée le 13 mars 2012

politique extérieure - aide au développement - scolarisation des filles. perspectivesMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé de la coopération, sur la nécessaire continuité des travaux engagés lors du sommet des parlementaires du G8/G20, consacrés au thème « Jeunes filles et enjeux de population : les leviers oubliés du développement » organisé à l'Assemblée nationale les 17 et 18 mai 2011, et sur le groupe de travail sur « les jeunes filles et le développement » créé au sein de la sous-direction santé et développement humain du ministère de la coopération, qui s'est réuni pour la première fois en janvier 2012. Associant les différents services concernés et les représentants des ONG les plus en pointe sur cette question, comme Équilibres et Populations, le Mouvement français pour la planification familiale et Plan France, ce groupe affiche de grandes ambitions, et d'abord celle de mettre les jeunes filles au cœur des stratégies de la coopération française, à commencer par la nouvelle version de la stratégie « genre », qui suivra l'évaluation en cours du DOS de 2007. Dans ce contexte, le choix, pour la 45e session de la commission Population et développement - qui se tiendra au siège de l'ONU du 23 au 27 avril 2012 - du thème « Les adolescents et la jeunesse », offre une occasion unique de porter cette nouvelle orientation de la Coopération française au niveau de l'ensemble de la communauté internationale. Elle lui demande quel dispositif il a prévu pour tirer le meilleur parti de cet agenda ? Conduira t-il personnellement la délégation française ? Celle-ci sera-t-elle ouverte à la société civile ? En plus de sa participation aux travaux de la commission, la France organisera-t-elle un événement « parallèle » propre à afficher publiquement son engagement en faveur des adolescents, et d'abord des droits des adolescentes ?

Voir la questionIntervention en réunion de commission

Compte rendu de réunion de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Mercredi 7 mars 2012 - Séance de 10 heures

- - Audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits, de Mme Maryvonne Lyazid, adjointe du Défenseur des droits, vice-présidente du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, accompagnés de M. Jamel Oubechou, directeur de la promotion des droits et de l'égalité

Proposition de loi n° 4389 déposée le 21 février 2012

Interdire l'organisation de concours de beauté pour les enfants de moins de 11 ans

Voir le document Voir le dossier législatifProposition de loi n° 4320 déposée le 07 février 2012

Remplacer l'autorité parentale par la responsabilité parentale et à en préciser l'exercice

Voir le document Voir le dossier législatifRéponse à la question écrite n° 124235 publiée le 10 janvier 2012

produits dangereux - insecticides - utilisation. conséquences. apicultureMme Henriette Martinez interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'autorisation du « cruiser OSR » délivrée le 3 juin 2011 pour le traitement des semences de crucifères oléagineuses telles que le colza. Cet insecticide systémique utilisé en enrobage de semences est composé de trois substances actives, thiaméthoxam (insecticide), fludioxonil et métalaxyl-M (foncigides), d'une extrême toxicité pour les abeilles. Il a été évalué par PANSES le 15 octobre 2010 selon une méthode déclarée illégale par le Conseil d'État le 16 février 2011, lors de l'annulation des autorisations du Cruiser précédemment délivrées en 2008 et 2009, cependant que le rapporteur public au Conseil d'État a d'ores et déjà demandé l'annulation d'une autre autorisation du " cruiser " délivrée en 2010. Cette évaluation non conforme aux exigences légales ne prend au surplus pas en compte les conséquences pour le cheptel apicole d'une synergie des substances actives entre elles. L'utilisation du " cruiser OSR " sur le colza est une source majeure d'inquiétude pour l'avenir du cheptel apicole français car cette plante très visitée par les abeilles est essentielle en début de saison où elle permet aux colonies de se rétablir après la période hivernale. Plusieurs États producteurs de miel, membres de la Communauté, ont d'ores et déjà retiré du marché les produits à base de thiaméthoxam et en dernier lieu la Slovénie en avril 2011. Au vu de ces éléments, elle lui demande s'il entend abroger l'autorisation du " cruiser OSR " qu'il vient de donner sur le colza, ainsi que le lui ont demandé les organisations professionnelles nationales de l'apiculture française.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 108551 publiée le 03 janvier 2012

établissements de santé - centres de soins palliatifs - prises en charge. statistiquesMme Henriette Martinez demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé de bien vouloir lui indiquer combien de personnes ont été prises en charge dans des unités de soins palliatifs en France, à l'exclusion de toute autre forme de suivi palliatif, en 2010.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 121841 publiée le 27 décembre 2011

décorations, insignes et emblèmes - croix du combattant volontaire - conditions d'attributionMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la nécessité de rendre éligibles à l'obtention de la croix du combattant volontaire, comme l'ont été ceux des guerres mondiales, d'Indochine, de Corée et d'Afrique du nord, les engagés volontaires contractuels venant directement de la société civile et les réservistes opérationnels, déjà titulaires de la carte du combattant. Cette décoration, qui n'ouvre aucun droit nouveau, n'est destinée ni aux militaires de carrière, ni aux rengagés. Elle compense en partie la rupture d'égalité de traitement des engagés volontaires à contrat unique et des réservistes opérationnels, par rapport aux autres militaires qui, de par la durée de leurs services peuvent postuler pour les ordres nationaux et la médaille militaire. Son attribution, sans aucun coût pour l'État, ne peut que favoriser le volontariat dont nos armées ont tant besoin. Elle lui demande par conséquent si une telle mesure est envisagée.

Voir la réponseQuestion écrite n° 124042 publiée le 13 décembre 2011

enseignement secondaire - programmes - histoire. géographieMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation très dégradée de l'enseignement de l'histoire-géographie dans les établissements du second degré. À la rentrée scolaire 2012, les élèves de terminale scientifique de l'enseignement général n'auront plus d'enseignement obligatoire d'histoire-géographie, sans assurance que la possibilité de l'option de deux heures annoncée soit offerte dans l'ensemble des lycées. La suppression de cette matière obligatoire en terminale oblige à concentrer sur une seule année, celle de première, le contenu de deux années d'enseignement. Alors que la réduction d'horaire d'histoire au collège contraint déjà les enseignants à sacrifier des pans entiers d'histoire de France, elle lui demande en conséquence quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de trouver un terrain d'entente avec des enseignants inquiets de voir disparaître des disciplines porteuses de culture générale, de sens critique et dont chacun s'accorde à reconnaître le rôle éminemment civique.

Voir la questionQuestion écrite n° 118776 publiée le 27 septembre 2011

sang et organes humains - organes humains - dons. réglementationMme Henriette Martinez attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le don du corps à la science. En effet, les donations de corps après décès sont toujours accueillies avec beaucoup de gratitude par les facultés de médecine dans la mesure où elles s'avèrent très précieuses pour l'enseignement et la recherche. Cependant le manque de clarté dans les modalités d'un tel don conduit parfois à des situations difficilement compréhensibles et principalement en ce qui concerne le transport du corps du défunt. En effet, faute de dispositions contraires, certaines familles ont été contraintes de prendre à leur charge le remboursement des frais de transports du corps, notamment entre le lieu du décès du donneur et la faculté de médecine destinataire du don. Selon les articles R. 363-10 du code des communes, L. 362-1 nouveau du code des communes et R. 2213-13 du code général des collectivités locales, il semble pourtant que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doivent assurer à leur frais le transport et l'inhumation ou la crémation du corps. Or il s'avère dans la pratique que dans la plupart des cas des frais variables selon le laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine auquel le futur donneur s'adresse sont facturés (frais de transport, frais d'inhumation ou crémation, etc.) Les modalités du don du corps à la science ne sont donc peu claires, c'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend faire en sorte que, dans le cadre d'un don, la prise en charge financière du transport du corps, depuis le lieu de décès jusqu'à la faculté de médecine, et les frais d'inhumation ou de crémation soient prise en charge par cette dernière afin que les futurs donneurs puissent faire part de leur volonté en toute connaissance de cause.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 116314 publiée le 27 septembre 2011

TVA - taux - équidés. politiques communautairesMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes des professionnels de la filière équestre quant à la volonté de la Commission européenne de ne plus considérer le cheval comme produit agricole entraînant une possible évolution de la TVA de 5,5 % à 19,6 % applicable au secteur du cheval et aux activités équestres. La fiscalité des activités équestres a été harmonisée et assujettie au taux réduit de TVA par la loi de finances pour 2004. Ce dispositif fiscal a favorisé la création d'entreprises nouvelles au sein de la filière cheval, notamment dans le domaine des activités équestres. L'enseignement de la pratique de l'équitation contribue à la valorisation et l'animation de nos territoires ruraux et périurbains ainsi qu'au développement du tourisme tout en induisant désormais plusieurs milliers d'emplois. Les nombreux professionnels, dont la plupart bénéficient d'un statut de "très petites entreprises", sont très inquiets de telles perspectives. La Cour européenne de Justice vient de condamner plusieurs pays membres de l'Union européenne, dont les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche considérant que le cheval est un produit qui n'est pas normalement destiné à l'alimentation. La Cour et la Commission européennes invitent les États membres à réajuster le taux de la TVA applicable aux activités équestres. Une telle décision aurait de graves répercussions sur l'avenir de la filière équine. Les professionnels de cette filière militent pour le maintien d'un taux de TVA à 5,5 % pour la pratique des activités équestres. Ce maintien est possible dans le cadre de l'application par la France d'une application sélective du taux réduit de TVA. Les professionnels de la filière équine suggèrent donc d'ajouter à la liste des prestations visées à l'article 279 du code général des impôts au taux réduit de 5,5 % les activités correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Elle lui demande s'il envisage de maintenir un taux réduit de TVA pour les activités équestres garantissant ainsi l'avenir économique de filière équine.

Voir la réponseQuestion écrite n° 118222 publiée le 20 septembre 2011

logement - construction - contrats. protection des consommateursMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le défaut de réception de travaux de construction, ce risque n'étant pas couvert par l'assurance. En effet, quand un chantier est abandonné ou laissé dans un état tel qu'il est impossible de prévoir l'achèvement des travaux, même lorsque le constructeur est régulièrement assuré, les assurances ne jouent pas laissant le constructeur comme seul responsable tenu de payer ; or nombreux sont les cas où celui-ci est insolvable, disparu ou en procédure collective sans actif suffisant et sans possibilité de redressement. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les maîtres d'ouvrage, la plupart du temps des particuliers qui ont investi toutes leurs économies ou se sont lourdement endettés pour investir dans une construction pour laquelle ils ont dû faire des avances importantes. Faute de réception des travaux, ils se retrouvent dans des situations plus que précaires avec des emprunts à rembourser. Elle lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour protéger le maître de l'ouvrage en cas de défaut de livraison par le constructeur puisque ce risque n'est pas couvert par l'assurance constructeur ni résolu par l'assurance maître d'ouvrage.

Voir la questionRéponse à la question écrite n° 113635 publiée le 16 août 2011

agriculture - traitements - produits phytosanitaires. réglementation. conséquences. arboricultureMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'arrêté du 12 septembre 2006, spécificité légale française. Les contraintes techniques que cette réglementation impose aux producteurs français grèvent la compétitivité économique des exploitations arboricoles alors que la filière a déjà perdu 40 % de ses surfaces en 20 ans ! Aucun autre pays n'impose à ses producteurs de telles contraintes. Fixé dans un souci légitime de protection environnementale et de santé des exploitants et des salariés, cet arrêté provoque l'effet inverse à celui escompté. L'expérience d'un verger témoin en 2008 dans le Lot-et-Garonne a montré que la question des délais de réentrée et le contrôle de la vitesse du vent ne correspondaient pas à la réalité du terrain et avait été décidé arbitrairement sans fondement scientifique. L'expérience du verger témoin a par ailleurs révélé que le strict respect de cet arrêté amenait les producteurs à utiliser davantage de produits phytosanitaires et à produire des pommes ne répondant pas aux normes de commercialisation. Il lui demande de quelle manière il compte adapter cet arrêté qui crée des distorsions de concurrence inacceptables pour l'ensemble des producteurs de notre pays.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 113634 publiée le 16 août 2011

agriculture - traitements - produits phytosanitaires. réglementation. conséquences. arboricultureMme Henriette Martinez attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les fondements de l'arrêté du 12 septembre 2006 pour l'agriculture et particulièrement pour l'arboriculture française. Sur la base de ce texte, après un traitement phytosanitaire, il est en effet interdit à toute personne de réentrer dans les vergers avant un certain délai de 6, 24 ou 48 heures selon la spécificité de la molécule utilisée. Adopté dans le souci légitime de protéger la santé des agriculteurs et de leurs salariés, cet arrêté plonge les producteurs dans des impasses techniques insurmontables comme l'a démontrée l'expérimentation du verger témoin, menée par la profession en 2008 dans le Lot-et-Garonne. Dans certains cas, maladies et ravageurs se développent et peuvent détruire toute la récolte, dans d'autres, ces délais provoquent des retards irrémédiables dans les tâches à accomplir dans les vergers. Les délais de réentrée (DRE) ont été définis sur des bases statistiques des déclarations du réseau de toxicovigilance de la MSA, mais ne prennent pas en compte l'ensemble des paramètres concernant la molécule appliquée, comme par exemple sa formulation, son mode d'application, l'utilisation de matériel de protection des utilisateurs ou toute solution permettant de diminuer les risques. Ces DRE vont également à l'encontre du développement des bonnes pratiques agricoles inoffensives pour l'utilisateur comme par exemple la confusion sexuelle en arboriculture. Cette méthode consiste à disposer manuellement des diffuseurs de phéromones dans les vergers au printemps, pour un effet sur les ravageurs jusqu'à la récolte. Pourtant, les DRE imposent aux arboriculteurs un délai de 48 heures avant de pouvoir entrer de nouveau dans leur verger. Elle lui demande en conséquence, de lui préciser si elle entend mener une véritable étude scientifique basée sur l'évaluation des risques et non sur un travail statistique extrapolé, pour vérifier la validité des délais de réentrée.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 113628 publiée le 16 août 2011

agriculture - traitements - produits phytosanitaires. réglementation. conséquences. agriculture biologiqueMme Henriette Martinez attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le paradoxe entre la volonté politique de soutenir le développement de l'agriculture biologique et le maintien en l'état de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à l'utilisation de produits phytosanitaires. D'un côté, les objectifs sont ambitieux : 6 % des surfaces agricoles françaises doivent être bio en 2012. De l'autre, les arboriculteurs bio, tout comme leurs collègues, sont plongés dans une impasse technique en raison de cet arrêté du 12 septembre 2006. Cette réglementation interdit à tous les producteurs de traiter leur culture avec une solution inscrite au cahier des charges bio, si la vitesse du vent dépasse 19 km à l'heure. Cette interdiction empêche l'endiguement des maladies et mycotoxines, favorise les attaques de parasites et ne tient pas compte des spécificités de toutes les productions françaises. Elle provoque des dégâts irréparables dans les cultures notamment sur les fruits et légumes, au point de les rendre impropres à la consommation. Les agriculteurs se trouvent démunis. De ce fait, la production de pommes bio en France non seulement ne peut se développer mais est clairement menacée, ouvrant alors grandes les portes aux importations de produits biologiques du monde entier qui n'apportent pas les mêmes garanties que l'origine France. Elle lui demande si elle compte adapter cet arrêté pour sortir l'arboriculture biologique de l'impasse et permettre le développement de ce modèle de production.

Voir la réponseRéponse à la question écrite n° 105984 publiée le 12 juillet 2011

sécurité sociale - prestations - fraudes. lutte et préventionMme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'application de certaines mesures prises pour lutter contre la fraude à la protection sociale. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 a prévu, conformément à une recommandation constante de la Cour des comptes, la création d'un répertoire national commun de la protection sociale. Ce répertoire « contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir ». Le décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 a précisé que ce répertoire doit permettre « d'améliorer l'appréciation des conditions d'ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations des bénéficiaires » et qu'il doit fournir notamment « l'état de chacun des droits ou prestations ». Pour que la « nature » des droits et leur « état » soient connus des agents chargés de les attribuer, et pour que ceux-ci puissent réellement apprécier « les conditions d'ouverture » de ces droits, l'esprit de la loi exige que la totalité des montants des droits perçus par les bénéficiaires ainsi que l'ensemble de leurs revenus - nécessaires pour apprécier les versements sous condition de ressources - figurent dans le répertoire. En l'absence de ces renseignements le répertoire perdrait la plus grande partie de son intérêt, ne permettrait pas d'apprécier les conditions d'ouverture de certains droits et ne serait pas utilisé par les agents. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si ces renseignements figureront bien dans le répertoire, à quelle date et dans quelles conditions celui-ci deviendra opérationnel. De plus, suite au décret n° 2007-240 du 22 février 2007 qui a créé l'agence nationale des titres sécurisés, le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 a prévu la création d'une carte nationale d'identité électronique. Alors que celle-ci devait faire l'objet d'un projet de loi déposé au Parlement au premier semestre 2008 et son déploiement devait avoir lieu en janvier 2009, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la date à laquelle ce projet de loi sera déposé et quand le déploiement aura lieu. Enfin, le rapport 2009 de la délégation nationale à la lutte contre la fraude préconisant que soient évaluées, par sondages, la fraude aux indemnités journalières et la fraude à la couverture maladie universelle complémentaire, et de « développer la mise en oeuvre des sanctions administratives et civiles, en particulier les pénalités prononcées par les directeurs d'organismes versant des prestations », il souhaiterait savoir où en est la mise en oeuvre de ces préconisations.

Voir la réponseQuestion écrite n° 108360 publiée le 17 mai 2011

assurance maladie maternité : généralités - équilibre financier - franchises médicales. produit. affectationMme Henriette Martinez interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les montants qu'ont rapportés les franchises médicales chaque année depuis 2007 et lui demande de préciser comment ces sommes ont été utilisées.

Voir la questionQuestion écrite n° 106297 publiée le 26 avril 2011

matières premières - prix - spéculation. lutte et préventionMme Henriette Martinez attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'augmentation constante des prix alimentaires mondiaux au cours des dernières années. L'indice de la Banque mondiale des prix alimentaires a augmenté de 15 % entre octobre 2010 et janvier 2011 et est seulement à 3 % en-dessous de son pic de 2008. La hausse des prix alimentaires a affecté les denrées de base comme le blé, le maïs, le sucre, les huiles comestibles, et le riz. Cette situation est aggravée par une population mondiale croissante, qui fait peser une pression supplémentaire sur la production agricole, ainsi que par le changement climatique, qui conduit à des sécheresses ou à des inondations dans différentes parties du monde. L'augmentation des prix alimentaires est une priorité pour le G 20. Dans le communiqué de la dernière réunion du G 20 en février 2011, le groupe a appelé à un investissement à long terme dans le secteur agricole des pays en développement. Les économistes de l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont également souligné la nécessité d'investissements du secteur public et privé afin d'établir les conditions essentielles pour la croissance de la productivité agricole et pour enrayer le déclin des flux d'aide à l'agriculture. La FAO a récemment mis à jour son « Guide pour des actions politiques et programmatiques au niveau des pays pour lutter contre l'augmentation des prix alimentaires », et organise des séminaires visant à sensibiliser le public aux diverses options politiques et spécifiques à chaque pays pour répondre à la hausse des prix alimentaires en Afrique, en Asie et le Pacifique, en l'Asie centrale, en Europe, en Amérique latine et au Proche-Orient. La Banque mondiale a pris diverses mesures pour atténuer les conséquences négatives de la hausse des prix alimentaires sur les pays les plus pauvres, y compris la poursuite des investissements dans le "global food crisis response program (GFRP)" à partir de septembre 2010, soit des projets GFRP d'un montant total de 1,24 milliard de dollars américains dans 35 pays. Malgré le fait que la Banque mondiale s'emploie également à aider les pays à développer des produits de gestion des risques pour accroître la capacité de réponse aux futures augmentations des prix, elle continue de promouvoir une approche axée sur le marché afin de stabiliser les prix alimentaires, alors que la conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement (CNUCED) encourage une gestion internationale des marchés des produits alimentaires, y compris par des "mesures fiscales visant à réduire la spéculation sur les marchés mondiaux des matières premières", "des mécanismes innovants de stabilisation des prix" et le "financement d'urgence pour protéger les pays pauvres lors des chocs des prix des produits de base". Elle demande quelle sera l'approche du Gouvernement pour lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires, et quelles politiques seront menées, en coopération avec les institutions financières internationales, pour encourager les investissements dans l'agriculture afin de combattre l'insécurité alimentaire chronique, en particulier dans les pays les moins avancés.

Voir la questionQuestion écrite n° 91794 publiée le 26 octobre 2010

impôts et taxes - paiement - prélèvements. mensualisation. généralisationMme Henriette Martinez interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la CSG et l'ISF. Elle lui demande si la possibilité d'un règlement par prélèvement mensuel est envisagée car il semble qu'ils en soient actuellement exclus.

Voir la question

Fonctions

Mandat

- Réélue le 17/06/2007 (Date de début de mandat : 20/06/2007 (élections générales))

Commissions

- Membre de la commission des affaires étrangères

Délégation et Office

- Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Groupes d'études

- Présidente : - Population et développement

- Vice-Présidente : - Enfant

- Membre : - Adoption - Animaux - Autisme - Chasse et territoires - Croissance en Afrique - Fruits et légumes - Laïcité - Langues régionales - Parcs nationaux et régionaux - Prévention et lutte contre les profanations des lieux de culte et cimetières - Ruralité - Tibet - Vie associative et bénévolat

Groupe d'amitié

- Vice-Présidente : - Burkina Faso - Cameroun

- Secrétaire : - Italie

Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires

- Présidente déléguée de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie

Organismes extra-parlementaires

- Membre titulaire du conseil d'administration de France expertise internationale

Mandats locaux en cours

- Membre du Conseil municipal de Laragne-Montéglin, Hautes-Alpes

Contact

Mél et site internet

- Mél : Écrire à Mme Henriette Martinez

- Site internet : www.henriettemartinez.com

Adresses

Assemblée nationale

126 Rue de l'Université

75355 Paris 07 SP

Téléphone : 01 40 63 72 76

Télécopie : 01 40 63 78 24

Secrétariat parlementaire

24 Rue Carnot

05000 Gap

Téléphone : 04 92 52 38 72

Télécopie : 04 92 56 23 84

Historique

Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale

- Élue le 28/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997 (Fin de législature)

- Réélue le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)

Anciens mandats locaux

- Conseil municipal de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)

- du 20/03/1989 au 18/06/1995 (Membre)

- du 06/08/1991 au 18/06/1995 (Maire)

- du 19/06/1995 au 18/03/2001 (Maire)

- du 19/03/2001 au 16/03/2008 (Maire)

- Conseil général des Hautes-Alpes

- du 08/09/1991 au 27/03/1994 (Membre du conseil général)

- du 28/03/1994 au 18/03/2001 (Membre du conseil général)

- du 23/03/1998 au 18/03/2001 (Vice-présidente du conseil général)

- Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

- du 23/03/1992 au 30/03/1993 (Membre du conseil régional)

- du 16/03/1998 au 28/03/2004 (Membre du conseil régional)

- Communauté de communes du Laragnais

- du 01/01/1995 au 16/03/2008 (Présidente)

- Conseil municipal de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)

Place dans l’Hémicycle

Numéro de la place occupée : 199

(la zone en rouge situe le banc)