-

Le 1er août 1863 naissait à Aigues-Vives (Gard) Gaston Doumergue.

Député pendant dix-sept ans, sénateur pendant quatorze, huit fois ministre, deux fois Président du Conseil, vice-Président de la Chambre des députés, Président du Sénat et Président de la République, Gaston Doumergue exerça ses responsabilités pendant quarante années déterminantes de la IIIème République.

L’Assemblée nationale rend hommage à Gaston Doumergue et à sa carrière politique.

Chronologie

-

1er août 1863 : naissance de Gaston Doumergue à Aigues-Vives (Gard).

1890 : juge en Indochine

17 décembre 1893 : élu député du Gard (Nîmes); s’inscrit au groupe radical-socialiste.

1898 et 1902 : réélection dans le Gard; s’oppose à la politique coloniale du Gouvernement

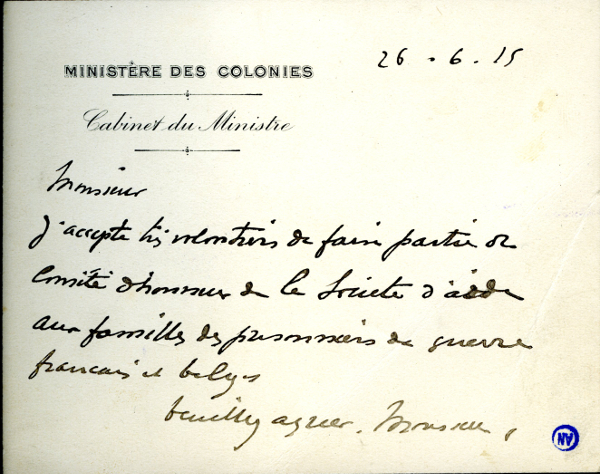

7 juin 1902 : ministre des colonies dans le cabinet Combes après la chute de Waldeck-Rousseau ; réforme du service de la trésorerie en Indochine.

14 mars 1906 : ministre du commerce, de l'industrie et du travail

25 octobre 1906 : ministre du commerce et de l'industrie ; création de la direction de la marine marchande

4 janvier 1910 : ministre de l'instruction publique; défend le transfert des cendres de Zola au Panthéon, dénonce les procédés des adversaires de l’école laïque lors d’interpellation sur la neutralité de l’instruction.

6 mars 1910 : élection au Sénat, s’inscrit au groupe gauche démocratique radicale et radicale socialiste.

9 décembre 1913 : président du Conseil et ministre des affaires étrangères ; applique la loi du service militaire de trois ans et soutient le projet d’impôt sur le revenu.

1914-1917 : ministre des affaires étrangères puis ministre des colonies

1917 : retour au Sénat

1923 : président du Sénat

13 juin 1924 : élection à la Présidence de la République

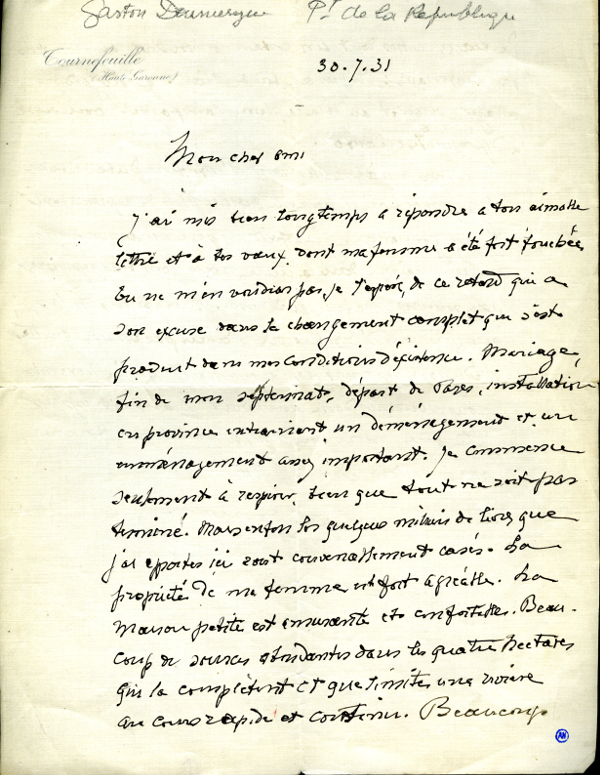

1931 : se marie et quitte l’Elysée pour la propriété de sa femme à Tournefeuille (Haute Garonne)

février 1934 : Paul Doumer Président de la République l’appelle à la Présidence du Conseil. Doumergue constitue un « gouvernement de trêve, d’apaisement et de justice » où tous les partis sont représentés.

novembre 1934 : démission de Doumergue

18 juin 1937 : décès à Aigues-Vives à 74 ans.

Biographie

-

Né à Aigues-Vives (Gard) le 1er août 1863, mort à Aigues-Vives le 18 juin 1937.

Député du Gard de 1893 à 1910.

Sénateur du Gard de 1910 à 1924.

Ministre des Colonies du 7 juin 1902 au 24 janvier 1905.

Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail du 14 mars au 25 octobre 1906.

Ministre du Commerce et de l'Industrie du 25 octobre 1906 au 24 juillet 1909.

Ministre de l'Instruction publique du 4 janvier au 3 novembre 1910.

Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères du 9 décembre 1913 au 9 juin 1914.

Ministre des Affaires étrangères du 3 août au 26 août 1914.

Ministre des Colonies du 26 août 1914 au 20 mars 1917.

Président du Conseil du 9 février au 8 novembre 1934.

Président de la République de 1924 à 1931.

Issu d'une famille terrienne et protestante enracinée en terre languedocienne depuis plusieurs siècles, Gaston Doumergue fut élevé dans la foi protestante par sa mère, femme de vive intelligence et de grand bon sens, et dans les idées républicaines par son père, vigneron travailleur et économe qui, ayant acquis une certaine aisance, voulut diriger son fils vers une carrière libérale. Après de bonnes études primaires à l'école publique du village et de solides humanités au lycée de Nîmes où il se révéla un excellent élève, le jeune bachelier alla à Paris pour y faire ses études de droit puis, son « volontariat » militaire effectué, revint à Nîmes pour se faire inscrire au barreau en 1885.

Il n'y demeura pas longtemps. Son stage accompli, il entra dans la magistrature et, sur sa demande, fut nommé juge en Indochine (1890). La mort de son père l'ayant rappelé en métropole, il obtint en 1893 d'être envoyé en Algérie comme juge de paix à compétence étendue. C'est alors qu'Emile Jamais, le député radical du Gard, son protecteur et compatriote d'Aigues-Vives, vint à mourir et que Doumergue, poussé par ses concitoyens, posa sa candidature et, le 17 décembre 1893, fut élu député de la deuxième circonscription de Nîmes, au second tour de scrutin, par 10.101 voix contre 25 et 24 voix respectivement à ses concurrents Peyron et Marnéjol, sur 10 564 votants. Ainsi commençait par un brillant succès électoral une carrière politique qui devait être longue et comblée.

Aussitôt élu et admis, Gaston Doumergue s'inscrivit au groupe radical-socialiste. Il travailla au sein de Commissions, notamment : Commission relative aux justices de paix (1894), Commission du budget pour 1896, Commission d'enquête sur l'affaire de Panama (1897). Il fut élu secrétaire de la Chambre des députés en 1895 et en 1896.

Ses débuts à la tribune, il les fit en novembre 1894, lors de la discussion d'un projet de loi par lequel le Cabinet Charles Dupuy demandait l'ouverture d'un crédit de 65 millions pour l'expédition militaire à Madagascar : le 22, il manifestait avec la conviction de son jeune républicanisme « de gauche » son opposition à la lointaine campagne et à la politique coloniale du Gouvernement, défendue contre les radicaux et les socialistes par les ministres Delcassé (colonies) et Gabriel Hanotaux (affaires étrangères). Bien charpenté, incisif, ce discours fut très applaudi par la gauche et l'extrême-gauche. Son auteur vota contre le projet.

Ses autres principales interventions, peu nombreuses mais substantielles, toujours d'un style clair, se placeront lors de la discussion du budget de l'exercice 1896, Algérie (fin 1895) ; lors du grand débat sur la déclaration de Madagascar et des îles voisines « colonies françaises » à laquelle il s'opposa le 20 mai 1896.

Réélu au premier tour de scrutin, par 11 514 suffrages contre 4 795 au candidat conservateur Nesmes-Desmarets sur 17 636 votants, lors des élections générales législatives du 8 mai 1898 - toujours dans la deuxième circonscription de Nîmes - son influence et son rôle au sein de la gauche grandirent et s'exprimèrent dans une série d'interventions écoutées et parfois vivement interrompues par la droite. On l'entendit comme rapporteur de la Commission des colonies lors des débats budgétaires ; lors de la discussion d'une interpellation de politique générale (16 novembre 1899), il soutint avec vigueur et talent le président du Conseil Waldeck-Rousseau contre Méline et Denys Cochin. Entre-temps, assidu aux travaux des Commissions, il avait déposé, avec plusieurs de ses collègues, une proposition de loi sur le recrutement de l'armée. En février 1900, il manifesta une fois de plus ses réserves quant à la politique du Gouvernement sur le plan colonial, intervenant à propos de l'envoi de troupes à Madagascar, tandis que la discussion, prolongée du régime fiscal des boissons le vit intervenir a plusieurs reprises pour, notamment, s'opposer à la suppression du privilège des bouilleurs de cru (décembre 1900). A la même époque, il approuva, dans un discours remarqué, le projet de loi d'amnistie. En 1901 et 1902, la crise viticole, le régime fiscal des boissons alcooliques, l'institution du repos hebdomadaire, lui fournirent l'occasion d'interventions favorables aux petits producteurs et aux travailleurs salariés.

Les votes qu'il émit pendant cette législature traduisirent les convictions républicaines et laïques du député de Nîmes, qu'il se prononce (25 octobre 1898) pour la confiance au Cabinet Brisson lors d'une interpellation sur l'affaire Dreyfus - il fut, on s'en doute « dreyfusard » - ou pour la suppression (30 janvier 1899) du budget des Cultes ; pour la confiance au Cabinet Waldeck - Rousseau à deux reprises (26 juin 1899 et 8 novembre 1900) ou pour le maintien du privilège des « bouilleurs ». Ces convictions savaient d'ailleurs se nuancer : tandis que le 18 décembre 1900 il s'abstint dans le scrutin sur l'amnistie, le 28 novembre 1901 il vota pour une motion d'hommage au corps expéditionnaire français en Chine et pour un additif exprimant « la réprobation de la Chambre pour l'évêque et les missionnaires voleurs et pillards ».

Lors du renouvellement de la Chambre en 1902, il conserva sans difficulté son siège, passant au premier tour de scrutin (27 avril) par 10 795 voix contre 3 480 à Gaissac sur 17 138 votants. Ce fut alors qu'Emile Combes, chargé par le président Loubet de constituer un Cabinet après la chute de Waldeck-Rousseau, appela Doumergue pour lui confier, le 7 juin 1902, le ministère des Colonies, poste où l'ancien juge en Indochine et en Algérie se trouvait à sa juste place et qu'il garda jusqu'au 24 janvier 1905, quand Rouvier succéda à Combes.

Ce ministère, à la fois technique et politique, il en assuma la gestion avec cette ardeur au travail, cette autorité souriante qui devaient caractériser toutes ses actions. Patriote de tradition républicaine, il y acquit le sens des responsabilités « impériales,» de la France. Parmi les mesures prises par lui pendant ces trois années d'administration des colonies, il faut citer la réunion sous l'autorité unique d'un commissaire général de tous les territoires du Congo et du Chari, la création et la réorganisation du service de la trésorerie en Indochine.

Sur le plan parlementaire, il intervint comme ministre pour défendre les crédits de son département devant les deux Assemblées ainsi que dans divers débats : notamment à la Chambre lors de la discussion du projet de loi portant suppression de l'enseignement congréganiste - il prend plusieurs fois la parole le 21 mars 1904 pour combattre, contre Georges Leygues et la majorité des députés, un amendement exceptant de la mesure générale les établissements installés dans les colonies - et pour répondre à des questions posées par des députés et des sénateurs.

Revenu siéger à la Chambre après la chute du Ministère Combes, il fut élu vice-président de celle-ci, fonction qu'il garda du 14 février 1905 au 17 mars 1906. De cette époque datent un important discours par lequel il exprima son opposition au traité de commerce avec la Russie et une intervention à l'appui de la proposition de loi étendant au commerce la législation sur les accidents du travail.

Le 14 mars 1906, Sarrien, chargé par le Président Fallières de constituer un Cabinet de « concentration républicaine », lui confia le portefeuille du commerce, de l'industrie et du travail, portefeuille qu'il devait conserver dans le premier Cabinet Clemenceau, qui succéda le 25 octobre au Cabinet Sarrien, jusqu'au 4 janvier 1908. Ce furent deux années plus de travail que d'éloquence. De cette époque date la création de la direction de la marine marchande, dont le mérite revient à Doumergue. Au Parlement, il n'intervint que rarement, notamment lors des débats budgétaires, lors de la discussion du projet de loi sur le mouillage des vins et les abus du sucrage.

Le 4 janvier 1908, il remplaça Briand au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en une période de lutte pour ou contre la laïcité. Fort de ses convictions Doumergue défendit contre Barrès le projet de loi pour le transfert des cendres de Zola au Panthéon ; déposa et soutint un projet de loi réprimant les entraves apportées par les parents à l'enseignement dans les écoles publiques. Ayant gardé son portefeuille dans le premier Cabinet Briand - formé le 24 juin 1909 - il dénonça de nouveau et en termes vifs, lors d'interpellations sur la « neutralité » de l'instruction (17 au 24 janvier 1910), les procédés des adversaires de l'école laïque ; il fit aussi adopter une loi sur la fréquentation scolaire.

C'est à cette époque, profitant d'une élection partielle, qu il entra au Sénat : le 6 mars 1910, au premier tour de scrutin, par 501 suffrages contre 189 à Colmet, 135 à Donon (sur 832 votants) il fut élu pour occuper le fauteuil laissé vacant dans le Gard par Desmons, décédé. Sa première intervention à la Haute Assemblée, il la fit comme ministre. Peu de temps après, d'ailleurs, il rentrait dans le rang et prenait possession de son siège sénatorial.

Inscrit au groupe de la gauche démocratique radicale et radicale socialiste, il travailla au sein des Commissions : de l'armée, des finances, de l'enseignement supérieur. En séance publique, il intervint peu. On l'entendit principalement plaider en faveur de l'enseignement de l'arabe en Algérie. Plus tard, sa réélection lors du renouvellement triennal de 1912 - il obtint 434 voix contre 390 à Crémieux et 380 à Bonnefoy-Sibour sur 835 votants - ayant augmenté son autorité dans la Haute Assemblée, il prit la parole plus souvent, présenta des rapports sur les questions fiscales ; parmi les votes importants de cette époque, on relève de lui un vote pour l'inscription de crédits supplémentaires afférents aux opérations militaires au Maroc, un vote pour l'ordre du jour Combes sur la politique scolaire et la défense de la laïcité (mars 1912).

L'année 1913 voit une succession de Cabinets éphémères, tandis que l'horizon international s'obscurcissait. Sollicité par Poincaré, récemment élu Président de la République, Doumergue accepta, le 9 décembre, de former un Cabinet « d'entente républicaine », prenant le portefeuille des Affaires étrangères, confiant celui des Finances à Caillaux : tâche difficile qui l'obligea à concilier l'intérêt permanent du pays et les revendications de son parti politique et dont il s'acquitta du mieux qu il put, avec l'habileté, la finesse qui le caractérisaient, avec son patriotisme aussi. Prouvant que l'homme de Gouvernement l'emportait sur l'homme de parti, il commença par déclarer qu'il appliquerait loyalement la loi du service militaire de trois ans - qu'il avait votée, non sans scrupules de conscience - et qu'il soutiendrait aussi le projet d'impôt sur le revenu, dont il obtiendra le vote, non sans mal.

Très vite il lui fallut, sur le front parlementaire, livrer bataille, payant fréquemment de sa personne ; sur la politique financière (février 1914) ; sur l'occupation militaire du Maroc, hommage étant rendu à l'œuvre civile du maréchal Lyautey (mars) ; pour l'incorporation dans la loi de finances de l'impôt sur le revenu (avril) ; pour défendre un ministre - Bienvenu-Martin, Garde des Sceaux - mis en cause à l'occasion de la discussion des conclusions de la Commission d'enquête sur l'affaire Rochette - les anciens présidents du Conseil Monis et Caillaux étaient soupçonnés d'être intervenus pour faire suspendre le cours de la justice en faveur de l'escroc Rochette, Ce dernier débat, outre le scandale causé par le meurtre par Mme Caillaux du directeur du Figaro, Calmette - ce qui avait entraîné la démission de son mari alors Ministre des Finances - avait contribué à l'affaiblissement de la cohésion du Cabinet. Doumergue, qui avait eu à résoudre de nombreuses difficultés de politique extérieure, qui ressentait aussi quelque amertume de se sentir parfois incompris de ses amis politiques, considérant que sa tâche était terminée, malgré la majorité que lui assurèrent les élections législatives du 26 avril, démissionna le 3 juin 1914 et, une fois de plus, rentra dans le rang.

2 août 1914 : la guerre. A l'appel du président du Conseil Viviani, il revint au quai d'Orsay, qu'il abandonna bientôt lors du remaniement du Cabinet, devenu « d'union nationale », pour retrouver le ministère des Colonies, là où il devait rester jusqu'au 20 mars 1917, au sein des cinquième et sixième Cabinets Briand. Ce bref passage aux Affaires étrangères lui permit d'harmoniser de son mieux le concert diplomatique des nations alliées, de décider la Grande-Bretagne à accepter notre coopération militaire au Congo et au Cameroun.

Au ministère des Colonies, Doumergue accomplit une bonne besogne, assurant la sécurité de nos possessions, organisant le recrutement des troupes indigènes, réalisant la conquête des colonies allemandes du Togo et du Cameroun. Peu d'interventions au Parlement, sinon pour présenter les crédits de son département, ainsi que des textes sur le recrutement militaire, sur le chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba.

C'est surtout dans l'accomplissement d'une mission en Russie que les qualités - éminemment diplomatiques : souplesse et finesse dans la fermeté, chaleur humaine et affabilité de Doumergue donnèrent leur pleine mesure. De janvier à mars 1917, le ministre des Colonies représenta la France à la conférence interalliée de Saint-Pétersbourg ; il y négocia personnellement avec le tsar les problèmes relatifs au futur traité de paix. Cette mission devait rester sans résultats pratiques par suite de la révolution d'octobre qui bientôt survint.

De retour en France, la chute du Cabinet Briand (18 mars 1917) le rendit au Sénat. Là toute son activité, que ce fût au sein du groupe de la gauche démocratique - dont il devait devenir assez vite président - que ce fût dans les Commissions (marine, affaires étrangères et colonies), que ce fût en séance publique par ses interventions ou par ses votes, fut dirigée vers l'effort de guerre : répression pénale de l'insoumission, imposition des bénéfices de guerre, prorogation des baux à loyer, émission d'un emprunt national, crédits budgétaires trimestriels. Puis ce furent la victoire et la paix. Avec cette dernière, le Parlement retrouva le goût des grands débats politiques et aussi les préoccupations électorales. Dans la discussion - aussi longue que vive et acharnée - provoquée par le dépôt d'une proposition de loi modifiant le régime électoral des députés, Doumergue intervint en faveur de la représentation proportionnelle à un tour, qu'il votera avec la majorité (juin 1919). Devenu en 1920 président de la Commission de la marine, il fut nommé en 1920 vice-président de la Commission des affaires étrangères et des colonies. Comme tel, il prit la parole dans le débat relatif à l'exécution du protocole interallié du 16 juillet 1920. Entre temps, il avait fait adopter un ordre du jour faisant confiance au Cabinet Millerand pour assurer le développement de notre domaine extérieur ».

Réélu sénateur du Gard au premier tour (9 janvier 1921) du renouvellement partiel de la Haute Assemblée - 517 voix sur 813 votants - reconduit dans ses fonctions de président de la Commission de la marine, porté à la présidence de la Commission des affaires étrangères en 1922, Doumergue intervint peu. Il prit la parole principalement pour proposer de réduire le crédit destiné à l'Administration française en Syrie, pour défendre longuement les viticulteurs au regard du régime fiscal des boissons (9 juillet 1921), pour s'opposer à la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège (16 décembre 1921). Parmi ses votes importants, on relève un vote contre la discussion de propositions de loi concernant le vote des femmes, un vote pour la confiance au Cabinet Poincaré (23 juin 1922). Au nom de la Commission des affaires étrangères, il demanda et obtint l'affichage de la déclaration de ce dernier relative à l'occupation de la Ruhr (11 janvier 1923). On l'entendit encore lors de la discussion du projet de loi sur la taxation du chiffre d'affaires.

Le 22 février 1923, Léon Bourgeois ayant abandonné la présidence du Sénat, Doumergue fut élu pour le remplacer, au second tour de scrutin, par 142 voix contre 133 à de Selves. Il fut réélu, sans concurrent, le 19 janvier 1924.

Cependant, la situation politique s'était dégradée. Entré en conflit avec la nouvelle Chambre élue le 11 mai 1924 à la représentation proportionnelle, Millerand dut quitter l'Elysée. Sensible aux sollicitations de ses amis, Doumergue fit acte de candidature et fut élu Président de la République le 13 juin 1924, ayant recueilli 515 voix contre 309 à Painlevé et 21 à Camélinat, sur 815 votants.

Commençait alors un septennat qui devait être fertile en événements et pendant lequel Doumergue devait révéler ses qualités d'homme d'Etat. Sa première déclaration officielle, faite devant le Congrès de Versailles, définit la conception qu'il avait de sa fonction : « Nul plus que moi ne sera respectueux de la Constitution, nul plus que moi ne demeurera au-dessus des partis pour être entre eux l'arbitre impartial, nul plus que moi ne s'inspirera des volontés du Parlement, expression de la souveraineté nationale. » Son premier acte présidentiel fut de charger Herriot de constituer un Gouvernement lequel, bien qu'appuyé sur une majorité de « cartel des gauches », dura un an. Puis, d'avril 1925 à juillet 1926, six Cabinets se succédèrent - deux Painlevé, trois Briand, un second Herriot éphémère - tandis que le franc continuait à baisser. En juillet 1926, jugeant le pays au bord de la faillite financière, Doumergue appela Poincaré qui, se réservant les finances, constitua un Gouvernement « d'union nationale », qui devait durer deux ans puis, remanié, se prolonger jusqu'en juillet 1929. Vite, il ramena la confiance et rétablit la situation financière. Après la démission de Poincaré, malade, revint l'instabilité ministérielle ; de nouveau Doumergue dut dénouer des crises, six dans les deux dernières années de son mandat présidentiel. Lui, qui sentait bien le désir de paix et de stabilité émanant de la Nation, manœuvra du mieux que lui permettaient des mœurs politiques défectueuses, usant d'une influence personnelle qui, pour être discrète, n'en fut pas moins réelle sur le cours des affaires publiques. Lui seul, homme de gauche, pouvait faire une politique, au fond, conservatrice. Car il avait « la manière », son affabilité courtoise, teintée de bonhomie, son sourire légendaire lui valurent alors la sympathie de beaucoup de ses pairs et la popularité de la masse de la Nation qui en fit « Gastounet ».

Lui, le huguenot, « le laïc », fut aussi un artisan de paix religieuse. Il entretint avec les nonces des relations cordiales ; il reçut des légats et honora des cardinaux, tel le cardinal Dubois, archevêque de Paris, à qui il remit les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur. Il présida en 1929 les fêtes du cinquantenaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc.

Sur le plan extérieur, ce septennat ne fut pas non plus de tout repos. Opérations militaires au Maroc et en Syrie ; mésentente entre alliés au sujet de l'Allemagne ; difficultés du désarmement ; réveil du nationalisme germanique, tout cela fut profondément ressenti par le patriote que fut toujours Gaston Doumergue. Sur ces problèmes de politique étrangère, on remarqua qu'avec Briand, inamovible au quai d'Orsay depuis 1925, il fut parfois en désaccord, très discrètement certes et sans jamais heurter son ministre de front. Il se garda de partager les illusions qu'eurent à cette époque nombre de ses amis politiques. Sur la fin de sa présidence, au lendemain de l'union économique de l'Allemagne et de l'Autriche, le discours qu'il prononça à Nice avant de s'embarquer pour un voyage officiel, eut la valeur d'un avertissement : « La France devra veiller, se tenir sur ses gardes... Pour travailler à établir la paix entre les peuples, la première condition est de faire l'union des cœurs, des esprits et des intérêts. »

Pendant les sept années de son mandat, Doumergue s'acquitta parfaitement en Président de la République modèle, de ses tâches représentatives et protocolaires. Il reçut officiellement le Sultan du Maroc, Moulay Youssef, le roi Fouad d'Egypte, le roi d'Afghanistan, l'aviateur Lindbergh ; il rencontra Alphonse XIII d'Espagne à Canfranc ; il fut reçu par le roi Georges V d'Angleterre, par Albert Ier, roi des Belges, par le Sultan Mohammed Ier du Maroc, par le prince de Monaco, par le Bey de Tunis. Outre plusieurs voyages à travers les provinces - dans le Gard d'abord - puis dans le Dauphiné, dans le Nord, dans le Nord-Ouest inondé, etc... - il en fit un, triomphal et significatif, en Algérie, du 2 au 14 mai 1930 - pour commémorer cent ans de présence française en terre maghrébine.

L'année suivante finissait son septennat. Dans les derniers jours de celui-ci, le 1er juin, Doumergue - réputé célibataire endurci - épousa discrètement au Palais de l'Elysée Mme Jeanne Graves. Le 12 il présida son dernier Conseil des Ministres et le 13 juin il transmit ses pouvoirs au Président nouvellement élu, Paul Doumer. Le lendemain, il prit le chemin de la propriété de sa femme à Tournefeuille (Haute-Garonne) où il comptait prendre un repos bien mérité. Cette retraite ne dura que trois ans, trois années pendant lesquelles la vie politique, marquée par la même instabilité gouvernementale - neuf crises en trente et un mois - la même impuissance des partis, la même facilité de mœurs parlementaires, connut un crise morale grave qui aboutit aux manifestations sanglantes du 6 février 1934 - réaction parisienne aux scandales de l'affaire Staviski - et à la démission de Daladier. Le Président de la République, soucieux de faire appel à une personnalité incontestée, s'adressa au « sage de Tournefeuille » qui finit par accepter et, après deux jours de consultations, présenta à Doumer un Cabinet où, sauf la S.F.I.O. , les communistes et l'extrême-droite, tous les partis étaient représentés. A côté de parlementaires chevronnés comme Herriot et Tardieu (ministres d'Etat), comme Sarraut (Intérieur) et Barthou (Affaires étrangères), comme Laval (Colonies) et Flandin (Travaux publics), on y trouvait des personnalités militaires, tel Pétain (Guerre), tel Denain (Air) et un représentant des anciens combattants et victimes de guerre, M. Rivollet.

Le premier acte du nouveau président du Conseil fut de faire afficher une proclamation déclarant qu'il avait constitué « un gouvernement de trêve, d'apaisement et de justice ». Le 15 février, ayant entendu la déclaration ministérielle, la Chambre lui vote la confiance par 465 voix contre 125. Le 19, il fut acclamé par la foule bruxelloise à l'occasion des obsèques du roi Albert, où il représentait la France avec Tardieu et Herriot.

Le second acte fut de demander pleins pouvoirs pour réaliser par décrets-lois un certain nombre de mesures administratives et financières, pouvoirs qui lui furent accordés le 22 février par la Chambre (368 voix contre 185) et par le Sénat (270 voix contre 20). Le budget, discuté rapidement, fut voté définitivement après quatre navettes, le 28 février.

Le 24 mars, inaugurant une série d'allocutions familières radiodiffusées - du type « causeries » au coin du feu - il adressa un appel à la Nation, déplorant l'affaiblissement de l'autorité et de la justice, le gaspillage des finances, annonçant la suppression des dépenses inutiles, concluant en exhortant les Français à l'union. Plusieurs trains de décrets-lois furent alors promulgués concernant les fonctionnaires, les anciens combattants, la sûreté générale (qui devient « nationale »), l'administration préfectorale, mesures qui firent l'objet de comptes rendus radiodiffusés du président du Conseil.

La vie politique reprit avec la rentrée du Parlement le 18 mai, avec le congrès socialiste de Toulouse (20-23 mai) qui réclamait la dissolution de la Chambre et l'élection à la représentation proportionnelle, et avec plusieurs graves débats dans les deux Assemblées qui obligèrent Doumergue à intervenir personnellement, notamment à l'occasion de l'ouverture de crédits militaires (14 et 15 juin, confiance votée par 420 voix contre 171) à la Chambre, puis au Sénat où il fut amené à déclarer sur le ton des confidences : « Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai compris que la présidence du Conseil était un mot et non une réalité ». Quatre fois encore, il dut poser la question de confiance, notamment pour faire voter une réforme fiscale, une loi sur les grands travaux avant de lire, le 6 juillet, le décret de clôture et d'envoyer les parlementaires en vacances. Vacances qui ne furent pas trêve politique puisque Doumergue dut interrompre son séjour à Tournefeuille pour faire la paix au sein du Cabinet, menacée par un conflit Tardieu-Herriot. Pendant ce temps, des événements graves et inquiétants avaient troublé l'Europe : assassinat du chancelier d'Autriche, Dollfus, plébiscite en Allemagne approuvant la désignation de Hitler comme président et chancelier du Reich.

Tout cela décida Doumergue à dévoiler à la Nation, dans un nouvel appel radiodiffusé le 24 septembre 1934, le fruit de ses méditations, et à insister sur la nécessité de réformer les institutions en donnant au président du Conseil l'autorité d'un premier ministre, notamment par la faculté, en cas de conflit avec la Chambre, de provoquer de nouvelles élections par l'attribution au seul Gouvernement de l'initiative des dépenses, par la législation constitutionnelle du statut des fonctionnaires, toutes mesures selon lui conditionnées par la préalable restauration de l'esprit civique et du patriotisme.

En octobre, Louis Barthou ayant péri à Marseille aux côtés du roi Alexandre de Yougoslavie, assassiné par un Croate, Doumergue confia le portefeuille des affaires étrangères à Pierre Laval, tandis que Chéron, en butte à de vives critiques pour sa gestion du Ministère de la Justice, démissionnait. Malgré l'opposition du groupe de la gauche démocratique du Sénat à ses projets de réforme de la Constitution, malgré celle du congrès radical-socialiste de Nantes, Doumergue affirma de nouveau par radio, le 3 novembre, sa détermination de réaliser lesdits projets. Le 6 ce fut la rentrée des Chambres. Le 8, le refus des ministres radicaux, conduits par Herriot et Georges Bonnet, de présenter un projet de « douzièmes provisoires » et leur départ du Cabinet entraînèrent la démission du président Doumergue, lequel, dans une déclaration faite à l'issue du Conseil des ministres, affirma : « J'ai été amené à quitter le pouvoir ; je prie tous mes concitoyens de garder le calme qui est nécessaire pour résoudre les difficultés présentes au mieux des intérêts et de la sécurité de la patrie... Les responsables de la politique qui aboutit aux émeutes de février et à la mort d'anciens combattants qui défilaient sans armes place de la Concorde ne veulent à aucun prix avoir à répondre de cette politique devant le peuple avant que se soit écoulé un long délai. »

Le 11 novembre, la célébration du seizième anniversaire de l'armistice fut l'occasion d'une manifestation de la foule parisienne qui, aux Champs-Elysées, cria « Vive Doumergue » tandis que l'ancien Président de la République dut paraître au balcon de l'appartement qu'il allait quitter pour la retraite, cette fois définitive.

Définitive et de courte durée, puisqu'une crise cardiaque l'emporta subitement. le 18 juin 1937, alors qu'il dormait dans sa maison natale d'Aigues-Vives, où il était venu passer quelques jours. Il était âgé de 74 ans.

Membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques), membre de l'Académie des jeux Floraux de Toulouse, docteur honoris causa de l'Université d'Oxford, Doumergue était Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Son œuvre écrite comprend

- une préface à Louis Barthou, d'Octave Aubert ;

- une préface à Le vice constitutionnel et la révision, de Maurice Ordinaire ;

- un avant-propos à l'Unité yougoslave et le roi Alexandre Ier, de Chantitch-Chandan.

Ont été publiées sous le titre Discours à la Nation française (Denoël et Steele, éditeurs), les huit allocutions qu'il prononça à la radiodiffusion pendant sa présidence du Conseil, en 1934.

Les principaux ouvrages publiés sur Doumergue sont

- : Doumergue et les politiciens, de Jacques Fischer (éditions Le Jour, 1935) ;

- Gaston Doumerque, sa vie et son destin, de Pierre Lafue (éditions Plon, 1933) ;

- Le Président Doumergue, de Maurice-Verne (éditions Berger-Levrault, 1925) ;

- Histoire des Présidents de la République, d'Adrien Dansette (éditions Amiot-Dumont, 1953).

Doumergue député

-

31/12/1893 - 31/05/1898 : Gard - Radical-socialiste

08/05/1898 - 31/05/1902 : Gard - Radical-socialiste

27/04/1902 - 31/05/1906 : Gard - Radical-socialiste

06/05/1906 - 31/05/1910 : Gard - Gauche radicale-socialiste

-

L'exercice du pouvoir

-

Ministre des colonies (cabinet Combes) du 07 juin 1902 au 18 janvier 1905

Ministre du Travail (cabinet Sarrien) du 14 mars 1906 au 19 octobre 1906

Ministre du commerce et de l’industrie (1er cabinet Clemenceau) du 25 octobre 1906 au 04 janvier 1908

Ministre de l’instruction publique et des Beaux-arts (1er cabinet Clemenceau) du 04 janvier 1908 au 10 juillet1909

Ministre de l’instruction publique et des Beaux-arts (1er cabinet Aristide Briand) du 24 juillet1909 au 02 novembre 1910

Ministre des affaires étrangères (1er cabinet Viviani) du 13 juin 1914 au 26 août 1914

Ministre des colonies (2ème cabinet Viviani) du 26 août 1914 au 29 octobre 1915

Ministre des colonies (5ème cabinet Aristide Briand) du 29 octobre 1915 au12 décembre 1916

Ministre des colonies (6ème cabinet Aristide Briand) du 12 décembre 1916 au 18 mars 1917

Président du Conseil et Ministre des affaires étrangères du 09 novembre 1913 au 13 juin 1924 (Cabinet)

-

Président du Conseil du 09 décembre 1913 au 3 juin 1914 (composition du cabinet)

Président du Conseil du 09 février 1934 au 08 novembre1934 (composition du cabinet)

-

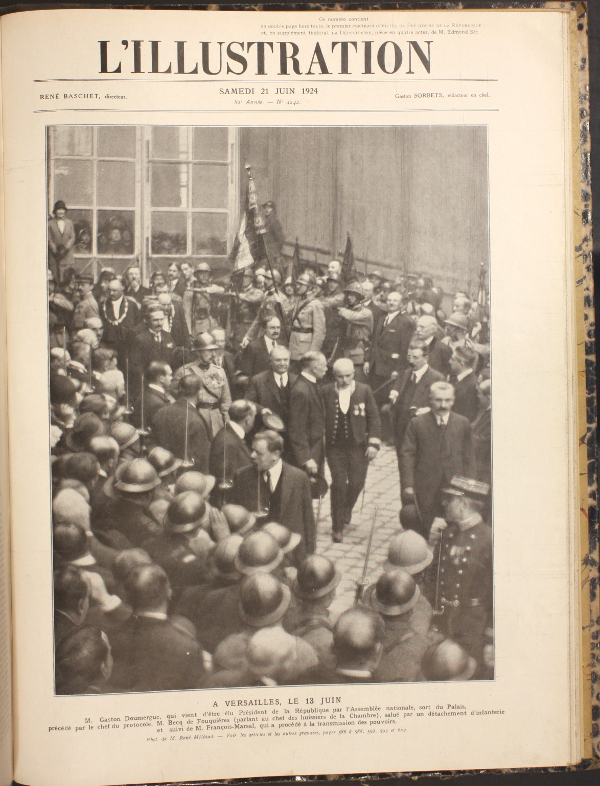

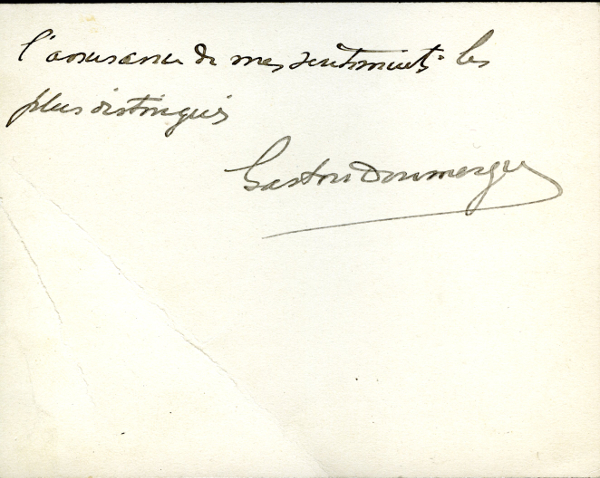

Article du 21 juin 1924 relatif à l’élection présidentielle de Doumergue le 13 juin 1924

Discours et interventions à la Chambre des députés

- Translation

des cendres de Zola

au Panthéon - Débat

sur

l'enseignement de la morale - Sur

l’occupation

du Maroc - Allocution

relative à la mort

du roi Alexandre 1er

-

Gaston DOUMERGUE

Discours à la Chambre des députés

___________

Séance du 19 mars 1908

Crédit applicable à la translation des cendres d’Emile Zola au Panthéon

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'instruction publique.

M. Gaston Doumergue, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Messieurs, le Gouvernement s’est associé, tant à la Chambre qu'au Sénat, au vote qui a décerné les honneurs du Panthéon à Emile Zola. C'est en exécution de ce vote que nous avons déposé le projet de loi qui fait l'objet du débat actuel.

Je suis convaincu que la Chambre votera ce projet avec une majorité républicaine au moins égale à celle qui s'est affirmée lors de la première discussion.

Je n'ai pas besoin d'insister, je le sais : mais je veux cependant faire remarquer à l'honorable M. Barrès, qui vous invite messieurs,à revenir sur votre vote...

M. Maurice Barrès. Si on réduisait le crédit, je serais déjà content !

M. le ministre… qu'il y a dans ses observations quelques contradictions, avec un peu d'incohérence. (Exclamations à droite).

M. Maurice Barrès nous a d'abord fait avec beaucoup d'énergie sa profession de foi, puis il nous a rappelé, ce que nul d'entre nous n'avait oublié, qu'il avait été antidreyfusard et défenseur de M. le général Mercier : il a protesté enfin de sa ferme intention de ne point chercher à réveiller l'affaire Dreyfus. Il a voulu seulement, à l'en croire, envisager l'œuvre littéraire de Zola. Mais il a ajouté tout de suite que le débat était par excellence un débat politique.

De l'écrivain, M. Barrès n'a pas dit grand chose. (Réclamations à droite) Des critiques excessives et mal précisées comme celles que nous avons entendu répéter depuis longtemps, des citations sévères d'écrivains qui, plus tard, ont rendu à Zola la justice qu'il méritait, c'est ainsi que M. Maurice Barrés a jugé Emile Zola comme écrivain.

Mais il a vite abandonné l'écrivain pour juger et condamner le citoyen, en même temps que le grand acte politique accompli par ce dernier.

C'est à l'acte de Zola, c'est à son attitude; dans l'affaire à laquelle M. Barrès faisait allusion au début de son discours, que se sont adressées les plus vives critiques de notre collègue.

M. Jaurès vous disait qu'il y avait une injustice cruelle à accuser Zola d'avoir, au moment où il venait de terminer une partie de son œuvre, uniquement cherché une occasion d'attirer l'attention sur lui et d'avoir agi non par une conviction très forte, mais seulement pour satisfaire son goût de la popularité.

D'après M. Barrès, Emile Zola a vu passer une voiture qui pouvait, croyait-il, le conduire à cette popularité et il y est monté. A-t-il oublié — nos souvenirs sont plus précis — qu'à ce moment le nombre de ceux qui avaient pris place dans cette voiture était fort restreint et que celle-ci ne paraissait pas précisément conduire à la popularité ? A-t-il oublié le danger, les périls qu'il y avait à voyager ainsi ? (Applaudissements à gauche et à l’extrême gauche)

Nous nous en souvenons, nous autres. Nous nous souvenons aussi que ceux qui faisaient escorte à Zola en l'accablant, lui et ceux qui étaient à ses côtés, de leurs imprécations, de leurs injures et de leurs violences, ne représentaient pas précisément la tradition, la bravoure, l'héroïsme, la loyauté françaises, ni l’ardent amour de notre nation pour la justice et pour la vérité. (Applaudissements à gauche) Que voulait donc Zola ? Pourquoi s'était-il jeté dans cette bataille ? On vous l'a dit avec une grande éloquence, Zola voulait défendre cette vérité et cette justice, sans lesquelles il ne peut y avoir de régime républicain et démocratique durable.

L'une et l'autre ont triomphé : leur heure est venue enfin. La cour de cassation s'est prononcée (Interruptions à droite), et c'est au lendemain de son arrêt de justice, au lendemain de l'acte de réparation enfin accompli que le Parlement, que la majorité républicaine tout entière, à laquelle s'était associé le Gouvernement, ont décidé de décerner à Zola les honneurs du Panthéon. A ce moment, personne n'a protesté, personne n'a rien dit. Contrairement à ce qu'on affirmait dans une interruption, il n'y a pas eu, au moment du premier vote, une protestation dans la Chambre. Le projet a été voté sans discussion. Mais, depuis lors, les espoirs sont revenus ; des courages autrefois hésitants se sont affermis. Profitant de ce que les faits sont déjà un peu éloignés de nous, on a pensé que vous pourriez les avoir en partie oubliés, et que, par suite, il serait possible d'amener la majorité républicaine, qui en 1906 voulut, en faveur de Zola, accomplir un acte de reconnaissance, à faire aujourd'hui un acte de contrition. Ni la majorité républicaine, ni le Gouvernement ne sauraient s'associer à cette manoeuvre. (Vifs applaudissements à gauche et à l’extrême gauche)

-

Gaston DOUMERGUE

Discours à la Chambre des députés

___________

Séance du 21 juin 1909

Débat sur l’enseignement de la morale opposant Gaston Doumergue, ministre de l’instruction publique et des beaux-arts à Maurice Barrès

M. le président. La parole est à M. Maurice Barrès pour adresser une question à M. le ministre de l'instruction publique qui l'accepte.

M. Maurice Barrès. Messieurs, le 25 mai, les élèves de troisième du lycée de Clermont-Ferrand composaient en thème latin. Une partie des élèves observaient l'un d'entre eux à qui certain de ses voisins, une montre à la main, d'instant en instant, disait l'heure : encore dix minutes, encore cinq minutes. A trois heures un quart, l'enfant ainsi étrangement surveillé, guetté, se lève. C'est Armand Nény, un jeune boursier âgé de quatorze ans, fils de l'instituteur des Martres-de-Veyre, un excellent enfant, très doux, très intelligent, très travailleur. Il se lève, fait vivement un pas, se place dans le chemin qui sépare les bancs et, trop rapidement pour que le professeur puisse intervenir, il se brûle la cervelle. A peine est-il tombé à terre qu'un groupe d'élèves se précipite sur lui, et le revolver disparaît.

Dans ces mêmes semaines une série de suicides s'est produite parmi les élèves des écoles et des lycées.

Je vais vous donner connaissance de ces suicides, tout en vous avertissant loyalement que je n'ai pas eu le temps matériel ni les facilités de faire des enquêtes sur ces suicides isolés. D'ailleurs je n'en ferai pas état pour ma discussion.

Sur les glacis du fort de Chelles, en Seine-et-Marne, on ramasse le cadavre d'un écolier, et le parquet de Meaux, sans pouvoir l'affirmer, admet un suicide.

Le 10 juin, un collégien de Bourg-en-Bresse, un enfant de treize ans, se pend au lycée avec la ficelle de sa toupie.

Le 14, à Méoules, dans le Var, un enfant de treize ans et neuf mois se pend aux branches d'un olivier.

Le 18 juin, à Vauvert près de Nîmes, un enfant de quinze ans est trouvé pendu aux brancards d'une charrette dans une vigne.

A Lyon, un lycéen de seize ans se jette dans le Rhône.

Les suicides de ces cinq enfants qui, dans l'espace de quelques semaines, viennent obscurément de désespérer de la vie, je ne les emploierai pas, car ce sont des suicides isolés. Il est toujours permis, quand on se trouve en présence d'un suicide, de supposer qu'il relève, dans une certaine mesure, de la pathologie et que le petit désespéré est un neurasthénique, un prédisposé.

Cependant je ferai remarquer qu'un prédisposé au suicide n'est pas nécessairement un condamné. Si vous avez un enfant prédisposé à la tuberculose, selon le milieu où vous le placez, vous avez des chances de voir le mal se hâter ou, au contraire, s'arrêter, ou même se cicatriser. Un prédisposé n'est pas un condamné. Il est permis de croire, d'après les cas si nombreux qui se sont produits, que le milieu moral de l'école et du lycée n'était pas bon pour ces malheureux qui se sont suicidés.

Mais ce qui donne son caractère exceptionnel, terrifiant, et sa décisive valeur d'enseignement au drame du lycée de Clermont, c'est qu'il est fait d'une véritable conspiration entre jeunes désespérés. Nous voyons des enfants se concerter ; nous distinguons des méditations, des lectures, des causeries, des principes enfin qu'il s'agit de désavouer.

Qu'ils se soient concertés, je l’apporte ici comme un fait. On savait qu'il y avait un pacte de suicide entre certains enfants; on le savait dans le lycée, on le savait même en ville.

Un enfant, entré dans la classe, à l'improviste, tandis que se tenait un conciliabule, a vu une répétition du drame, dont nous connaissons maintenant l'aboutissement.

On avait désigné et marqué quel serait l'endroit où se placerait le malheureux qui devait se tuer. Après le drame, dans le premier affolement, il y eut une dispersion à travers le lycée, de tous les enfants. On réunit ensuite ces élèves de troisième, dans un local voisin de leur classe et quelques-uns d'entre eux tremblaient de terreur, car ils craignaient de recevoir une balle des conjurés, le revolver ayant disparu.

Je n'en dirai pas plus. On ne remue pas impunément ces images malsaines.

Voilà des faits singulièrement graves, qui révèlent une atmosphère morale exécrable dans le lycée de Clermont. S'il éclate des cas de fièvre typhoïde dans une caserne, notre devoir est de demander au ministre de la guerre si les conditions sanitaires sont bien remplies. (Très bien ! très bien ! à droite et au centre.) C'est pourquoi je viens demander à M. le ministre de l'instruction publique s'il peut nous assurer que les conditions de la santé physique et morale de nos lycées soient suffisantes. Je dois dire d'ailleurs que M. le ministre a compris la gravité de la situation et qu'il n'a fait aucune difficulté de me répondre.

C'est une sorte d'examen de conscience que nous avons à faire en commun et, pour bien vous indiquer dans quel sentiment je veux le mener, je vous demande d'instituer une comparaison entre l'Université d'aujourd'hui et l'Université d'autrefois.

M. Bachimont. Sous l'empire !

M. Gauthier de Clagny. Vous étiez au collège, à ce moment-là.

M. Maurice Barrès. J’ai le sentiment de parler avec modération (Très bien ! très bien ! à droite) et sans souci politique.

Je vous rappelle dans quel état d’esprit se trouvait l’Université, il y a vingt-cinq ou trente ans.

Sous sa forme lourde et pédante, si l’on veut, elle était une faiseuse de calme : elle nous donnait une impression de cohésion et de sécurité. Elle avait un corps de professeurs homogène et dont les idées ne différaient nullement des idées des parents qui leurs confiaient leurs enfants.

Aujourd'hui, que sont nos jeunes professeurs ? Une partie de nos jeunes professeurs — et vous entendez bien que je dis « une partie » — ne trouvent pas de fondements aux idées sur lesquelles la société française à vécu et continue de vivre. Elle les fait bien rire, la vieille morale de Paul Janet qui mettait si énergiquement en relief les idées de devoir, de droit et de responsabilité ! Ces jeunes professeurs considèrent qu’il y a lieu de faire table rase du cadre social actuel et que, d'ailleurs, il est tombé en poussière.

Il me serait aisé de vous apporter, à la preuve de mon dire, de nombreuses éruditions prises dans les volumes récents de notre enseignement : on vous les a déjà fait connaître par la voie des revues et des journaux, et, puisque je parle d'un fait de la semaine, je vais seulement mettre sous vos yeux une déclaration toute récente d'un instituteur de la ville de Paris, déclaration qui n’est ni plus ni moins étonnante que celles qui servent chaque jour de matière à l’enseignement. (Très bien ! très bien ! à droite.)

Un instituteur de la ville de Paris affirmait, dans une réunion publique récente qu'en sa « qualité d'homme de science, il lui était interdit de parler aux enfants de devoir, de conscience, de responsabilité, de liberté humaine » : tout ce qu'il pourrait « affirmer était simplement l’existence matérielle du cerveau ». Exclamations ironiques à droite.

M. Cachet. Et encore !

M. Maurice Barrès. Mais ces propos eux-mêmes vous rendent mal compte de l’état d'esprit profond de ces maîtres. Il peut arriver en effet — et je crois l'avoir constaté assez souvent dans les assemblées politiques, comme vous tous — que des propos qui sont tenus de très bonne foi par des hommes ne correspondent pourtant pas à leurs sentiments profonds et actifs ; ici, parmi nous, tels des plus audacieux révolutionnaires portent encore sur le front les signes éclatants d'une formation traditionnelle. (Très bien ! très bien ! à droite.) Toutes les idées que leurs bouches nient, demeurent en eux des principes d’action.

Mais voici apparaître, parmi nos jeunes maîtres d'école ou de Sorbonne, des équipes intellectuelles qui semblent décidément soustraites aux influences anciennes. Je sais des jeunes professeurs qui, profondément et non plus simplement de bouche mais dans leurs cœurs sincères, nient tout ce sur quoi repose notre société, et, en général, toute espèce de société. (Très bien ! très bien ! à droite.)

Je ne viens pas faire un réquisitoire contre ces hommes-là...

M. Lenoir. Au contraire !

M. Maurice Barrès....eux-mêmes ne considéreraient pas que je fais un réquisitoire contre eux, du fait que je les définis. Ils me demanderaient simplement de les définir avec une parfaite bonne foi. Car — c'est là ce qui les caractérise — ces hommes ne peuvent plus, comme ces universitaires d'autrefois que je vous rappelais, parler aux enfants de la demeure familiale, de la tombe des aïeux, de l'honneur du nom, de la religion, de toutes les vénérations françaises, de toutes les vénérations par lesquelles existe quelque société que ce soit. (Applaudissements à droite. — Interruptions à l’extrême gauche.)

M. le marquis de Rosanbo. Ils le disent eux-mêmes !

M. Maurice Barrès. Ils ne le peuvent pas parce que ce sont d'honnêtes gens, sans hypocrisie, qui ne veulent pas mentir. Et quand même ils mentiraient, quand même ils apporteraient à ces enfants l'expression d'idées qui ne sont plus vivantes dans leur conscience et dans leur coeur, leur voix sonnerait faux, serait sans efficacité, ils seraient de glace pour la défense des principes qui, pour eux, sont désormais sans chaleur. Certes, ils ne mettraient pas dans les affirmations que nous réclamons la même sincérité, le même enthousiasme qu’ils apportent à leur besogne de négation. (Très bien ! très bien ! à droite.)

Si de tels hommes devaient passer leur vie entre eux, je ne viendrais pas vous entretenir de leur débauche idéologique. Ils développeraient en chambre leurs propositions hardies, délirantes. Et puis l’expérience de la vie leur ferait mesurer la rapidité de l'œuvre destructrice qu'accomplit l’intelligence quand elle divorce d'avec la tradition.

Je crois, parce que j'en ai fait pour ma part les étapes, que, peu à peu, l'expérience de la vie les obligerait à reconnaître, puis à accepter les lois de la vie, c'est-à-dire les vérités éternelles.(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Mais il y a nos enfants. (Très bien ! très bien ! à droite.). Il faut nous rendre compte de la singulière force, du prestige que prend un professeur éloquent, sincère, qui arrive de Paris et qui tombe au milieu de jeunes provinciaux. L'influence du père de famille est bien peu de chose à côté de celle du brillant éducateur qui apparaît à ces enfants comme une sorte de porte de lumière. Le père a son métier, prosaïque, banal : il est occupé toute la journée à casser du sucre, à lire le Petit journal, à remplir, au mieux, dignement son modeste emploi. Que peut-il à coté de cet envoyé de Paris qui est chargé de toutes les cultures, qui représente le mouvement ? Le professeur aura une action formidable sur ces jeunes cerveaux, au milieu desquels soudain le voilà qui tombe comme un jeune Phébus. Que leur donnera-t-il ? Prendra-t-il cette âme au point où elle est encore rattachée aux vieux cadres ?

Il donnera à ces enfants de l'excitation, parfois une prodigieuse excitation, mais nulle règle. L'excitation, ce n'est qu'une part de l'éducation. Il faut, en outre, pouvoir donner de la fixité, pouvoir donner une morale à ces enfants : il faut leur donner un frein. Vos professeurs traitent l’intelligence de nos lycéens comme des automobiles, dont on augmenterait le nombre des chevaux-vapeur, tout en diminuant les freins, ou bien encore comme des locomotives, qu'on lancerait de plus en plus vite en négligeant d'affermir les rails. (Très bien ! très bien ! à droite. — Interruptions à gauche.)

Je fais allusion — je serais étonné de ne pas me faire comprendre — à ce fait connu de tous les pédagogues, que lorsqu'on donne de la culture à une jeune intelligence, lorsqu'on multiplie ses vues et ses connaissances, ce que l'on produit d'abord chez cet être jeune, c'est une force de révolte, une force qui en elle-même est une noblesse, qui peut être utile, mais auprès de laquelle il faut placer un frein, sans quoi vous avez des petits êtres déchaînés, déchaînés contre la société et déchaînés contre eux-mêmes. (Applaudissements à droite.)

La vieille université le savait bien ; elle avait soin de créer autour des petits êtres qui lui étaient confiés un milieu qui les enveloppât et les protégeât. Combien j’admire dans ses détails cette vieille université ! Comme elle savait proposer au collégien des buts à sa portée, des fins qui le touchaient immédiatement !

Pourquoi, par exemple, avez-vous supprimé le concours général, par où elle se préoccupait de relier les petits travaux des élèves aux travaux de leurs illustres devanciers, les Sainte-Beuve, les Michelet, les Taine, les Alfred de Musset ? Le détail est insignifiant, mais il est révélateur, comme il est révélateur aussi de votre irréflexion, le choix que vous faites du nom de Fragonard pour un établissement d'enseignement. (Très bien ! très bien ! à droite. — Interruptions à l’extrême gauche.)

M. Devèze. Cet établissement n'est pas déshonoré pour porter le nom de Fragonard.

M. Gauthier (de Clagny). La Chambre entend rarement un aussi beau langage et d'aussi hautes pensées.

M. Maurice Barrès. Je préciserai donc, puisque je soulève des étonnements. J'y insiste, si vous me le permettez.

Nos pères donnaient à un collège le nom de Rollin. Nous avons connu également un lycée Descartes. Mais c'est une extraordinaire et choquante idée de donner à un lycée le nom d'un grand artiste libertin, comme l’était Fragonard.

M. Gaston Doumergue, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Voulez-vous me permettre une simple rectification ?

Il est inexact qu'aucun lycée ou collège porte le nom de Fragonard.

M. Jules Delafosse. Il est question de donner ce nom à un lycée.

M. le ministre de l'instruction publique. Je suis convaincu que M. Barrès est très heureux de la rectification.

M. Lasies. Si les observations de M. Barrès ont obtenu ce résultat, ce sera déjà beaucoup.

M. Alexandre-Blanc. Henri IV n'était-il pas un peu libertin ?

M. Maurice Barrès. Je suis heureux que, contrairement à ce que nous avions pu lire dans les journaux... (Exclamations à gauche et à l’extrême gauche. — Applaudissements à droite.)

M. Carnaud. Il y a bien eu aussi des catholiques libertins !

M. Devèze. Fragonard vaut bien La Fontaine !

M. Maurice Barrès. Je suis heureux que, contrairement... (Interruptions et bruit à l'extrême gauche.)

M. le marquis de Rosanbo. Il n'y a plus moyen d'entendre, ici !

M. Maurice Barrès. Je demanderai à mes collègues de me dire ce qui les choque dans mes paroles et ce qui les empêche de m'écouter. (Très bien ! très bien ! à droite.)

M. César Trouin. Vous commettez une injustice envers un grand homme !

M. Maurice Barrès. Je voudrais répondre à M. Trouin.

M. Carnaud. Nous demandons à transformer la question en interpellation.

M. le président. M. Barrès seul a la parole en ce moment. Lorsqu'il aura terminé, vous aurez la parole, monsieur Carnaud, pour demander, si vous le désirez, la transformation de la question en interpellation.

M. Maurice Barrès. Un de nos collègues, M. Trouin, m'accuse d'injustice envers un grand homme. Il y a d'abord, dans ce que je disais, un point de fait. M. le ministre me dit que je me trompe et que le lycée de Grasse ne porte pas le nom de Fragonard. J'enregistre sa déclaration.

M. Carnaud. Louis le Grand n'était il pas également un libertin ?

M. Maurice Barrès. Un de mes collègues m'accuse d'injustice envers un grand homme ; je suppose que c'est envers Fragonard. Eh bien ! Il est heureux qu'on n'ait pas donné à un de nos collèges le nom de ce grand artiste libertin, du peintre de l'Absence des père et mère mise à profit, du peintre du Baiser surpris, du peintre de l'Escarpolette, le nom du décorateur du boudoir de la Guimard, le gentil et licencieux Frago. Mais ce n'eût pas été beaucoup plus surprenant que ce fait qui, lui, n'est pas contesté, à savoir que vous avez donné à un groupe scolaire le nom d'un poète de décadence, de cet admirable et dangereux poète qu'est Charles Baudelaire, l'auteur des Fleurs du mal. (Très bien ! très bien ! à droite.)

Au reste, vous ne pouvez pas ouvrir une revue, un ouvrage de pédagogie sans y sentir une inquiétude mortelle et qui, d'ailleurs, fait grand honneur à ceux qui l'expriment, sur le programme qu'on est en train de nous élaborer. Oui, il est indéniable, c'est un fait, qu'à l'heure qu'il est il y a un problème de la morale ; c'est un fait que, dans l'Université, vos pédagogues et vos sociologues, les gens de la plus grande autorité sont en quête pour fonder, dégager, comme ils disent, « une nouvelle morale ». Eh bien ! monsieur le ministre, où en êtes-vous ?

J'ai ouvert vos livres scolaires ; j'ai cherché quelle était votre conception de la morale. Préoccupé du cas qui nous retient aujourd'hui, j'ai cherché dans les manuels de nos écoles ce qu'on dit du suicide.

Dans les manuels autorisés que j'ai regardés, je n'ai rien vu qui concernât le suicide.

A l’extrême gauche. Naturellement !

M. Maurice Barrès. Je vous parle des traités de morale, et je vous dis que vos traités de morale sont muets sur la question du suicide. (Interruptions à gauche.)

M. César Trouin. On n'en parle pas, parce que c'est un cas exceptionnel.

M. Maurice Barrès. J'ai tenu à lire les chapitres où il aurait pu être question du suicide ; j'ai examiné ce que vous enseignez à nos enfants sous le titre de « devoirs envers eux-mêmes ». J'y ai vu, comme chapitre 1er, que les enfants doivent se laver. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

La raison qu'en donne votre professeur, c'est que « lorsqu'on est malpropre, on est sûr d'être atteint tôt ou tard de maladies dangereuses ». Je me permettrai de faire observer à l'auteur des manuels que, lors même qu'on est très propre, on est sûr d'être atteint tôt ou tard de maladies dangereuses, voire mortelles. (Très bien ! très bien ! et rires à droite et au centre.) En tout cas, je vous rappellerai qu'un jour, un professeur qui enseignait ces conceptions élevées à ses élèves fut interrompu par l'un d'eux qui lui dit fort justement : « Je ne demanderais pas mieux que de me conformer à la morale, mais au lycée nous ne prenons que trois bains par an. »

Je suis passé à l'article 2 de la nouvelle morale ; j'y ai vu qu'il fallait éviter les boissons malsaines. A ce propos, je ferai une observation de détail à M. le ministre de l'instruction publique. Ces temps derniers, un maître du lycée de Clermont fut renvoyé pour avoir franchi les murs avec des élèves qu'il menait dans les cabarets borgnes. Le fait ne m'avait pas, d'abord, paru autrement intéressant ; mais je me rends compte que nous étions en présence d'un moraliste qui allait apprendre aux enfants à distinguer les bonnes et les mauvaises boissons. (Nouveaux rires à droite et au centre. – Interruptions à gauche et à l’extrême gauche.)

M. Devèze. Et Flamidien, qu'apprenait-il à ses élèves ?

M. Maurice Barrès. Nos maîtres de l'université, à l'heure qu'il est, rougissent de ces platitudes. Je me suis renseigné : dans les lycées de Paris, dans la classe de troisième, précisément, correspondante à celle où se trouvait le malheureux petit Nény, les élèves ont une heure de morale par semaine, mais le professeur découragé n'ayant pas de morale à enseigner à ses élèves...

M. Ferdinand Buisson. Oh ! voyons !

M. Maurice Barrès. Vous savez la gravité de la situation, monsieur Buisson.

M. Ferdinand Buisson. Mais vous la noircissez d’une façon étrange !

M. Maurice Barrès. Je puis vous dire que les professeurs considèrent qu'ils n'ont pas la matière d'un véritable et efficace enseignement de la morale : si vous faites votre enquête, vous saurez que, dans les lycées de Paris, la classe de morale, en troisième, se transforme en une classe de lecture, et que, notamment dans tel lycée que je connais, on la remplace par la lecture de Dumas père.

Messieurs, nous ne sommes pas ici pour nous mentir.

Je ne crois pas à une « morale nouvelle ». Je crois que ces deux mots jurent d'être accouplés; je suis un traditionnel, et je crois qu'en fait de morale, tout ce qui n'est pas aussi ancien que l'homme est une erreur, (Applaudissements à droite.)

M. Lenoir. Mais c'est une interpellation que vous développez.

M. Jules Delafosse. On n'a jamais rien dit de plus utile.

M. Carnaud. La question inscrite à l’ordre du jour de la Chambre est au moins aussi importante que celle-là.

M. le président. Il est incontestable qu'on a pris l'habitude de donner aux questions un développement par trop considérable. (Applaudissements à gauche. - Protestations à droite.)

M. Henry Ferrette. Ce que dit M. Barrès nous intéresse, monsieur le président.

M. le président. Moi aussi ; mais le règlement doit être respecté, et, d'une façon générale, il ne l'est pas.

M. Jules Delafosse. On n'a jamais rien dit de plus utile et de plus intéressant.

M. Maurice Barrès. Je crois... (Bruit à gauche.)

M. Gauthier (de Clagny). Il est fâcheux qu'on interrompe un orateur de cette valeur. (Exclamations à gauche. - Applaudissements à droite.)

M. le président. Si les interruptions étaient moins nombreuses, sans doute M. Barrès aurait déjà terminé. D'ailleurs, les interruptions ne doivent pas figurer au Journal officiel. Une question se résout entre l'auteur de la question et le ministre qui, seuls, peuvent avoir la parole. (Très bien ! très bien !)

M. Maurice Barrès. Pour ma part, je désire vivement que toutes les interruptions figurent au Journal officiel.

M. le président. Le règlement s’y oppose.

M. Maurice Barrès. Dans tous les cas elles compliquent étrangement ma tâche.

Je vous disais, messieurs — car vous avez le droit de le connaître — quel est le point de vue où je me place dans la critique que je fais de la situation actuelle de nos lycées.

M. François Fournier. Et dans les séminaires ?

M. Pugliesi-Conti. La plupart de vos amis, qui interrompent, en sortent.

M. Maurice Barrès. Je le déclare à la Chambre, je ne suis pas en mesure de mener une discussion au milieu d’interruptions de cet ordre. J'ai essayé de faire mon devoir : si l'on ne veut pas m’entendre, je suis prêt à m’en aller. (Applaudissements à droite.)

Je crois qu’en fait de morale, tout ce qui n'est pas aussi ancien que l’homme même est une erreur : je crois que les besoins de l'âme humaine sont aujourd’hui ce qu'ils étaient hier et qu'on ne lui fera pas d'atmosphère respirable en dehors de la patrie, de la famille et, il faut bien le dire, de la religion. (Vifs applaudissements à droite.)

Oui ! la religion est une indestructible force de cohésion qui, sous quelque forme qu'elle se présente, selon les climats et selon les époques, est indispensable pour sauvegarder les sociétés et la civilisation. (Applaudissements sur les mêmes bancs. – Interruptions à gauche.)

Ne protestez pas. Ce n'est pas moi, c’est l'un des vôtres, c'est M. Durkheim, qui dans son livre sur le suicide, vous dit : « La religion a incontestablement sur le suicide une action prophylactique. »

Notre vieille université le savait bien, elle qui respectait, sauvegardait, présentait aux enfants la force de toutes les disciplines du passé.

Mais, enfin, j'accorde que, contrairement à toutes les évidences, ces deux mots « morale nouvelle » qui hurlent d'être accouplés, puissent avoir un sens, et correspondre à une réalité. Soit ! Vous voulez une morale nouvelle. Mais vous constatez que vous ne la trouvez pas jusqu’à cette heure. Alors moi je vous dis : En attendant que votre nouvelle morale s'élabore, pourquoi ne vous servez-vous pas de l’ancienne ? (Très bien ! très bien ! à droite.)

Car, dans cette période de transition, vos enfants demeurent isolés, non prémunis, tout nus. C'est un état de faiblesse, de misère morale que les gens de bonne foi, si nombreux parmi vous, ne peuvent pas s'empêcher de reconnaître avec effroi.

Encore une fois, je ne viens pas vous dire que l’université est une école de suicide. Entendez-moi bien, je vous fais constater qu'elle est une école de déséquilibre. Le drame affreux et collectif de Clermont est le symptôme trop accusé, trop éclatant d’une situation trop réelle, d’un état général qui existe dans votre université.

On a raconté que le pauvre petit Nény avait fait une première communion ardente.

M. Mille. Voilà l'explication ! (Exclamations et rires.)

M. Maurice Barrès. Un témoin digne de foi me raconte l'avoir vu au début de l'automne assis, tout seul, au bord de la petite rivière de son village et qui lisait. Le témoin s’approcha, voulut voir le livre. C'était un volume de Schopenhauer.

Voilà donc un pauvre enfant passant subitement d'un système qui, lui, du moins, ne pouvait pas lui mettre à la main le pistolet, aux lectures les plus pernicieuses. Concevez bien que je n'ai ni la naïveté ni la mauvaise foi d'accuser l'Université de lui avoir recommandé ce livre. Mais je dis que I’atmosphère créée par l'Université lui a donné cette curiosité et ces lectures. Qu'un enfant de quatorze ans en ait la curiosité, voilà la signature du milieu intellectuel dangereux.

M. Emile Merle. Vous ne savez pas ce qu’on lit dans les petits séminaires.

M. Maurice Barrès. Monsieur le ministre, nous nous sommes tous plus ou moins élevés contre la censure. Avouez qu'elle avait du bon quand elle empêchait les enfants d'avoir entre les mains des ouvrages qu’ils ne peuvent pas comprendre. C’est là — comprenez bien mon raisonnement — cette excitation précoce de l'intelligence, cette excitation sans frein que je vous signalais tout à l'heure, c'est là cette prématuration, si l’on peut dire, de l'esprit et de la sensibilité. Elle a eu lieu certainement dans le cas du jeune Nény et de ses camarades. C’est un fait que j'apporte à la tribune.

M. François Fournier. Non prouvé. C'est un « on-dit ! »

M. Varenne. Monsieur Barrès, voulez-vous me permettre de dire un mot ?

M. le président. Encore une fois, il s'agit d’une question et non d'une interpellation. Le ministre seul peut répondre.

M. Maurice Barrès. J'ai déjà entendu cinq cents interruptions, dont très peu étaient intéressantes. Permettez-moi d'en rester là. (Très bien ! très bien ! à droite.)

Le cas du jeune Nény et de ses camarades est un fait que j'apporte à la tribune. Mais c'est un fait aussi de toute évidence qu’ils n'étaient pas des exceptions. Les enfants qui vivent en commun ont tous ce que les philosophes appellent l’âme grégaire. Ce caractère grégaire est à la fois le danger ou le bienfait possible de l'éducation en commun. Je vous donne le signal d’alarme sur l'atmosphère morale qui se crée autour de nos enfants.

Et maintenant, pour conclure, ce que je vous demande, monsieur le ministre, c’est que vous me disiez quel mot d'ordre vous donnez à ces jeunes gens. (Exclamations à l’extrême gauche.)

M. François Fournier. Ce n’est pas celui de se suicider.

M. Maurice Barrès. Je veux savoir ce vous dites à des lycéens dans un tel désarroi. Les parents des enfants du lycée de Clermont se plaignent que ni le professeur, ni le proviseur n'aient trouvé de paroles pour ces petites âmes démontées.

Au lendemain du drame, quand le professeur rentre dans sa classe, je vois bien que les garçons ont lavé la tâche de sang, mais l'affreux souvenir est là. Le professeur monte en chaire. Pourquoi lui, le proviseur, le recteur, que sais-je ? pourquoi n'a-t-on rien dit ? Serait-ce donc que l’Université avoue son impuissance ? Serait-ce donc que vous partagez l'opinion de vos professeurs de morale et de sociologie, les Dugas, les Durkheim qui déclarent n'avoir rien à dire de ceux qui rejettent la vie « comme un présent funeste » car ils se sentent « imprégnés eux-mêmes de l'état d'esprit d'où le suicide dérive ».

Il faut, monsieur le ministre, nous fixer sur ce point de morale.

Je sais ce qu'aurait dit à la jeunesse française M. de Fontanes, grand maître de l’Université impériale ; je sais ce qu'aurait dit M. de Frayssinous, grand maître de l’Université royale ; je sais ce qu'aurait dit M. Duruy ; je sais ce qu'aurait dit Jules Simon. J'irai plus loin. Je crois entendre les paroles un peu courtes, mais chaudes, qu'un Paul Bert aurait su trouver dans son cœur tout plein d'amour pour la patrie, pour l'armée et pour l’Alsace-Lorraine. (Applaudissements au centre et à droite.)

Je laisse la parole à M. Doumergue. (Nouveaux applaudissements au centre et à droite. - L'orateur, en retournant à son banc, reçoit les félicitations de ses amis.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'instruction publique.

M. Gaston Doumergue, ministre de I’instruction publique et des beaux-arts. Messieurs, je voudrais laisser à ce débat intéressant, je dirai même nécessaire, toute la tenue et toute la gravité qu'il doit avoir. Je voudrais que mes collègues m'aidassent à ne pas le laisser sortir des bornes dans lesquelles il doit se limiter.

Il fallait s'attendre, quand on connut le suicide d'un lycéen au lycée de Clermont, à ce que l'esprit de parti s'emparât de ce douloureux accident pour, je ne dirai pas entreprendre, mais pour continuer contre l’enseignement laïque les attaques dont le début date, non d'aujourd'hui, mais du jour où la République a voulu l'émanciper de la tutelle et de la direction de l'Eglise. (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche — exclamations à droite.)

Nos prévisions n'ont pas été déçues. La presse adversaire de l'enseignement laïque s'est emparée de l'événement et, le lendemain, c’est l’enseignement tout entier qu'on a attaqué.

On a procédé par questions, par insinuations — c'est la méthode. On s'est demandé si ce suicide n'était pas causé par l'affaiblissement du sentiment moral, de l'idée morale dans les lycées.

On s'est demandé ensuite si cet affaiblissement n'avait pas comme cause certaines lacunes de notre enseignement, et on a terminé — c'était naturel — en ajoutant que ces lacunes, si elles existaient, devaient provenir de la disparition, dans les programmes officiels, de l’enseignement religieux.

Après avoir posé ces questions, sans les discuter, sans chercher à les résoudre par les procédés et les méthodes ordinaires de discussion, on a conclu du particulier au général en disant : L'enseignement donné à l'heure actuelle dans les lycées, dans les établissements secondaires, pousse les jeunes élèves au suicide.

L'honorable M. Barrès ne l'a point dit en termes aussi exprès ; il a d'autres procédés de discussion. L'événement douloureux qui s'est produit lui a été une occasion d'amener la discussion de la thèse qu'il soutient depuis longtemps.

Cette thèse, nous la connaissons. Très loyalement, sans ambiguïté, il l'a formulée tout à l'heure lorsqu'il a dit que tout ce qui n'est pas aussi vieux que l’âme humaine est une erreur.

A droite. Au point de vue moral !

M. le ministre de l’instruction publique. Au point de vue moral, bien entendu : cela revient à dire qu'il n'y a pas de progrès moral possible, que la morale n'évolue pas ; — c'est du moins ainsi que j'ai compris.

M. Maurice Barrès. Voulez-vous me permettre de préciser ?

M. le ministre. Je ne vous ai pas interrompu.

C'est la doctrine de M. Barrès ; il la soutient depuis longtemps, avec un talent et une énergie auxquels je suis le premier à rendre hommage ; mais il emploie des méthodes sur lesquels j'ai à faire quelques réserves.

L'honorable M. Barrès trouve commode, pour développer sa théorie et pour en démontrer les vérités, de présupposer la mauvaise foi de ses adversaires ; il leur donne des vices que ceux-ci n'ont pas, des vices fictifs, et il conclut de ses hypothèses tout au désavantage de ses adversaires, comme vous l'avez vu faire tout à l'heure. Dans un livre à la fois délicieux et immoral, le Jardin de Bérénice... (Applaudissements et rires à gauche et à l’extrême gauche.)

M. Maurice Barrès. Il n'est pas immoral !

M. le ministre. ... M. Maurice Barrès a mis dans la bouche de son héros, qui lui est très cher, car il a voulu, je crois, le faire à son image, la déclaration suivante :

« En admettant la méchanceté et la mauvaise foi de mes adversaires — ce qui est le thème ordinaire de toute polémique — je fais une hypothèse très précieuse et bien conforme à la méthode indiquée par Descartes dans ses Principes, par Kant dans sa Critique de la raison pure, et par Auguste Comte, qui vous touche peut-être davantage, dans son Cours de philosophie positive. »

Ni Kant, ni Auguste Comte, ni Descartes, n'ont rien dit de pareil. M. Barrès, développant sa pensée, ajoute un peu plus loin :

« Les vices de mes adversaires, fussent-ils fictifs, me permettent de relier sans subtilités de psychologue, un grand nombre de leurs actes fâcheux. C'est une conception qui explique d’une manière très heureuse la réprobation et l'animosité qu'ils doivent en effet inspirer, quoique pour des raisons un « peu plus compliquées ». (Exclamations ironiques à gauche et à l'extrême gauche.)

« En combattant leurs vices imaginaires, vous triomphez de leurs défauts réels ! » (Mouvements divers.)

J'ai pensé qu'il était bon de mettre en tête de ma réponse cette citation de M. Barrès (Applaudissements à gauche) pour donner toute leur valeur aux arguments qu'il a ici apportés.

Je ne manquerai pas de courtoisie, en lui avouant que si je ne désire pas voir entre les mains de collégiens de treize ou quatorze ans les livres de Schopenhauer, je ne voudrais pas davantage qu'ils eussent comme livres de chevet certains ouvrages de M. Barrès.

M. Pugliesi-Conti. Ce n'est pas fait pour eux.

M. Gauthier (de Clagny). Mettez-leur entre les mains Au service de l'Allemagne et Colette Baudoche, et vous en ferez de braves gens et de bons Français. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs au centre et à droite.)

M. le ministre. Ce n'est pas l'honorable M. Barrès qui reprochera à la philosophie allemande tout ce qu'il lui a emprunté ; il se targue d'être un des disciples les plus immédiats d'un philosophe berlinois, M. de Hartmann, qui est un pessimiste d'une autre nature que Schopenhauer, mais qui est tout de même un pessimiste, et c'est cependant de la Philosophie de l’inconscient que l'honorable M. Barrès fait découler toute sa doctrine. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

Messieurs, ce n'est point une discussion philosophique que je veux entamer à cette tribune ; j'ai le souci, que l'on n'a pas eu de l'autre coté, de rester dans la vérité même et de dire les faits tels qu'ils se sont produits, sans les dramatiser.

L'honorable M. Barrès a dit qu'il ne faisait état pour son argumentation que du suicide du jeune Nény. Cependant il a, au début de ses explications, parlé d'une série de suicides qui se seraient produits ces temps derniers.

Je n’en connais qu'un : celui du jeune Corsain à Bourg-en-Bresse. L'honorable M. Barrès est fixé sur les raisons qui ont entraîné ce malheureux enfant à se suicider ; il était d'un tempérament nerveux, sujet à des hémorragies fréquentes. C'est probablement dans un moment de désespoir qu'il s'est donné la mort, sans qu'auparavant rien ne permît ni à ses maîtres, ni à sa famille, de prévoir une pareille détermination.

Je n'ai entendu parler d'aucun des autres suicidés dont M. Barrès a fait mention. Ils venaient à point pour augmenter la valeur et l'importance de l'argumentation. Mais je ne puis les retenir, parce qu'ils ne se sont pas produits dans les lycées. C'est comme si je retenais les suicides qui peuvent survenir dans la colonie de Mettray ou dans d'autres.

M. Maurice Barrès. Dont vous avez demandé la fermeture.

M. le ministre. Quant au jeune Nény, M. Barrès a fait de sa mort un récit très dramatique. Il est exact que cet enfant, très intelligent, avait depuis longtemps fait connaître son intention de se suicider ; il le disait, parait-il, depuis dix-huit ou vingt mois, et comme il le disait depuis très longtemps à ses camarades, ceux-ci n'y avaient pas attaché d'importance.

M. le marquis de Rosanbo. On a eu tort !

M. le ministre. Certains des amis de cet enfant ont été au courant d’une façon plus précise de ses intentions de suicide ; c'étaient ceux qui venaient avec lui au lycée le matin, car Nény était demi-pensionnaire. Il vivait dans sa famille, à proximité de Clermont-Ferrand, et dans les voyages qu'il faisait le matin il avait parlé à quelques-uns de ces jeunes gens de l'intention qu'il avait de se donner la mort ; ils ne le croyaient pas ; pourtant ils auraient pu — c'était leur devoir de prudence, et on le leur a fait connaître — aviser le proviseur des propos tenus devant eux.

Si ces jeunes gens ont manqué à leur devoir, on ne les maintiendra pas dans le lycée ; une sanction sera prononcée.(Mouvements divers.)

Messieurs, j'ai conscience de ma responsabilité. Dans l'espèce, elle est peut-être plus lourde à porter que beaucoup de nos collègues ne se l'imaginent, mais j'ai le devoir de donner une suite aux propositions qui m'ont été faites par le conseil de discipline.

M. Allemane. C'est exagéré, monsieur le ministre.

M. Tournade. Alors, cela nous fait supposer qu'il y a autre chose.

M. le ministre. Il n'y a rien d'autre que ce fait : ces jeunes gens, chez qui nous voulons développer le sentiment du devoir par l'éducation morale que nous leur donnons, ces jeunes gens-là, s'ils avaient mieux réfléchi, auraient dû comprendre que l'intérêt même de leur camarade exigeait qu'ils fissent connaître au proviseur les intentions qu'il exprimait devant eux.

M. Pugliesi-Conti. Il paraît que toute la ville de Clermont était au courant !

M. le ministre. Je veux soutenir et démontrer que nous donnons, dans nos lycées, aux enfants, le sentiment du devoir, et quand, dans une circonstance, il apparaît aux professeurs, aux maîtres, qui sont les juges naturels des enfants, que quelques-uns de ceux-ci ont manqué à un devoir moral, il est indispensable que, lorsqu'ils demandent une sanction, cette sanction soit appliquée.

En ne le faisant pas, c'est moi qui manquerais à mon devoir, et je suis sûr que la Chambre finirait par m’en blâmer.

M. Lasies. Vous avez raison, mais vous donnez, par là, raison à M. Barrès.

M. Ferdinand Buisson. Nous n’avons pas les renseignements nécessaires, nous ne pouvons pas juger.

M. le ministre. L'honorable M. Barrès, du reste, ne s'est pas placé à ce point de vue spécial : il s'est placé à un point de vue beaucoup plus général. Il a fait le procès de l’enseignement : tout d'abord, le procès des professeurs et des maîtres du lycée de Clermont. Il nous a dit que Ies pères et les mères de famille étaient mécontents de voir qu'on n'avait pas, au lendemain de ce suicide, donné aux enfants la haute leçon de morale qu'il comportait, et il a fait au ministre qui vous parle un reproche de n’avoir pas, lui aussi, profité de cette circonstance pour donner la même leçon de morale aux élèves de tous les lycées et collèges.

Si j'avais pris l'initiative que m’a suggérée l'honorable M. Barrès, c’est alors que j'aurais démontré que l'accident individuel était le résultat d'un désordre général, que ce n'était pas un fait particulier ; et de la circulaire que j'aurais envoyée aux lycées, l'honorable M. Barrès se serait fait une arme plus solide que de celle qu’il a apportée, pour essayer de démontrer ici que l’enseignement moral dans les lycées n’existait pas. (Très bien ! très bien !) Je n'ai pas commis cette erreur.

En ce qui concerne les maîtres et le proviseur du lycée de Clermont, il n'y a qu’une voix : les maîtres sont excellents et le proviseur aussi. J'ai reçu de la part des pères de famille des lettres nombreuses dans lesquelles tous m'ont fait l'éloge du proviseur et celui du professeur de la classe, de sa tenue morale, de son enseignement, où rien ne peut ni justifier ni expliquer le suicide de ce malheureux enfant. La meilleure preuve en est que les parents ont continué à envoyer leurs enfants dans ce lycée en aussi grand nombre qu'auparavant. L'opinion des pères de famille, je le suppose, peut compter à coté de celle des adversaires de l’enseignement public.

Je n'ignore pas que l'opinion des pères de famille, pas plus que les déclarations que je puis apporter à cette tribune, ne seront suffisantes pour faire taire le parti pris de nos adversaires. Ils continueront à dénigrer l’enseignement laïque. C’est un mot d'ordre à l'heure qu'il est. (Applaudissements à gauche et à l’extrême gauche.)

M. Lasies. Mais non !

M. le ministre. C'est un mot d’ordre. (Nouveaux applaudissements à l’extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)

M. Jules Delafosse. Non ! C’est le cri de la conscience.