Histoire et Patrimoine

Frise chronologique

Monarchie de Juillet

La Charte constitutionnelle révisée

Après l'abdication de Charles X le 2 août 1830, suivie par la proclamation de Louis-Philippe d'Orléans comme lieutenant général du royaume, les chambres se réunissent en assemblée plénière au palais Bourbon, le 3 août. Le 6 août, le député Simon Bérard présente un projet de déclaration en faveur de l’élévation au trône du duc d’Orléans et de modifications à introduire dans la Charte de 1814 avant qu’il ne soit remanié par François Guizot et le duc Victor de Broglie. Le 7 août, après une discussion générale à la Chambre des députés, le texte est voté par 219 voix contre 33. Transmis le jour même à la Chambre des Pairs, le projet est adopté par 89 voix pour, 10 contre et 14 bulletins blancs.

Le préambule de la Charte de 1814 aux termes duquel Louis XVIII avait revendiqué ses droits de souverain légitime et s’était arrogé le droit de modifier la Charte, est supprimé par la Chambre des députés ce qui, de facto, rétablit la souveraineté nationale. La Chambre prend en considération les événements insurrectionnels de juillet 1830, constate la violation de la Charte constitutionnelle par le roi Charles X, la sortie du territoire français de la maison royale de la branche aînée des Bourbons, reconnaît la vacance du trône et la nécessité d’y pourvoir.

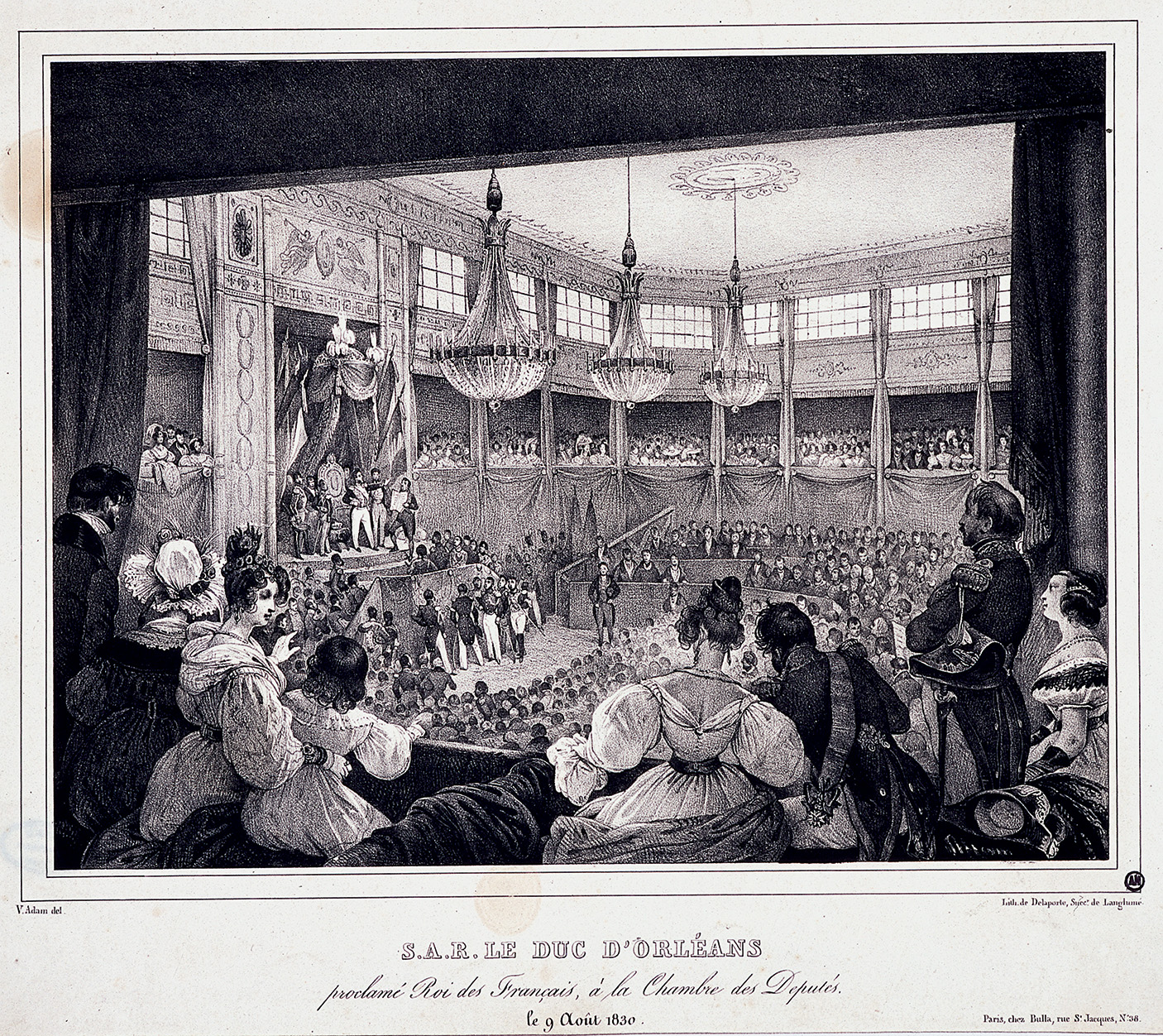

Le 9 août, en séance royale au palais Bourbon, Louis-Philippe reçoit des présidents des deux assemblées la déclaration qui précède la Charte de 1814 révisée, et prête serment : « J'accepte sans restriction, ni réserve les clauses et engagements que renferme cette Déclaration et le titre de Roi des Français qu'elle me confère et je suis prêt à en jurer l'observation ». Le nouveau préambule proclame : « Louis-Philippe, Roi des Français, […] Nous […] ordonnons que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu’elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9 sera de nouveau publiée dans les termes suivants…». La Charte de 1814 est révisée mais n’est pas abrogée ni remplacée par une nouvelle Constitution. Elle est promulguée le 14 août 1830.

En rappelant dans son serment que la Charte a été amendée par les deux chambres, le roi reconnaît leur pouvoir constituant. En se cantonnant à ordonner sa publication, il n’exerce que le rôle ordinaire de l'exécutif chargé de la publication des lois.

Le titre premier « Droit public des Français » contient deux innovations. L’article 6 n’indique plus que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État, mais qu’elle est « professée par la majorité des Français ». L’article 7 précise le droit de publier et d’imprimer ses opinions, à la condition de se conformer à la loi. Il affirme que « la censure ne pourra jamais être rétablie ».

L’article 13 concerne les prérogatives royales. Il précise que le roi « fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ». Le roi convoque chaque année les deux chambres. Il peut dissoudre celle des députés. L’article 15 dispose désormais que la « proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des députés ».

La nouvelle Charte ne contient que peu de réformes concernant la Chambre des Pairs. Elle ouvre l’institution au public par la publicité de ses débats. Son article 23 offre la possibilité au roi de supprimer la pairie héréditaire ; une simple loi y pourvoit le 10 octobre 1831. Les Pairs de France restent nommés en nombre illimité par le roi. Toutefois, aucun traitement, aucune dotation ne sont plus attachés à cette dignité. Toutes les nominations faites sous le règne de Charles X étant annulées, cette dignité est désormais principalement réservée à des magistrats, des conseillers d'État ou des ambassadeurs.

La Chambre des députés est réformée plus amplement. Le mandat de ses membres est réduit de sept à cinq ans, le renouvellement demeure intégral. L’âge de l’éligibilité est abaissé de 40 à 30 ans, l’âge de l’électorat est ramené de 30 à 25 ans. La loi du 19 avril 1831, prévue à l’article 69 de la Charte révisée pour fixer les modifications de scrutin, abaisse le cens de 300 à 200 francs. Cette réforme laisse apparaître un corps électoral plus jeune, étendu à la moyenne bourgeoisie, mais elle ne satisfait pas la majorité de la population. Le refus de tout élargissement supplémentaire du corps électoral par abaissement du cens deviendra l’une des principales causes de la chute du régime en février 1848. Les présidents des collèges électoraux sont désormais nommés par les électeurs eux-mêmes, ce qui assure leur indépendance à l’égard du Gouvernement. La Chambre élit désormais son Président à l’ouverture de chaque session. Dès 1831, un député peut interpeler un ministre. Après la réponse de celui-ci s’ouvre un débat général sanctionné par un vote.

La responsabilité pénale des ministres est renforcée. La Chambre des députés peut désormais traduire les ministres devant la Chambre haute sans être contrainte par les restrictions passées qui réservaient cette procédure aux seuls cas de trahison et de concussion.

Aux termes de l'article 67, la monarchie de Juillet renoue avec la Révolution et l’Empire en déclarant : « La France reprend ses couleurs, à l'avenir il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore. » L’article 66 confie la garde de la Charte « au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français ».

La Charte révisée présente enfin la liste des réformes que le nouveau Gouvernement doit réaliser, parmi lesquelles figurent le vote annuel du contingent de l’armée, l’organisation de la garde nationale, l’instruction publique et la liberté d’enseignement, l’abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d’éligibilité.