Histoire et Patrimoine

Frise chronologique

Révolution française

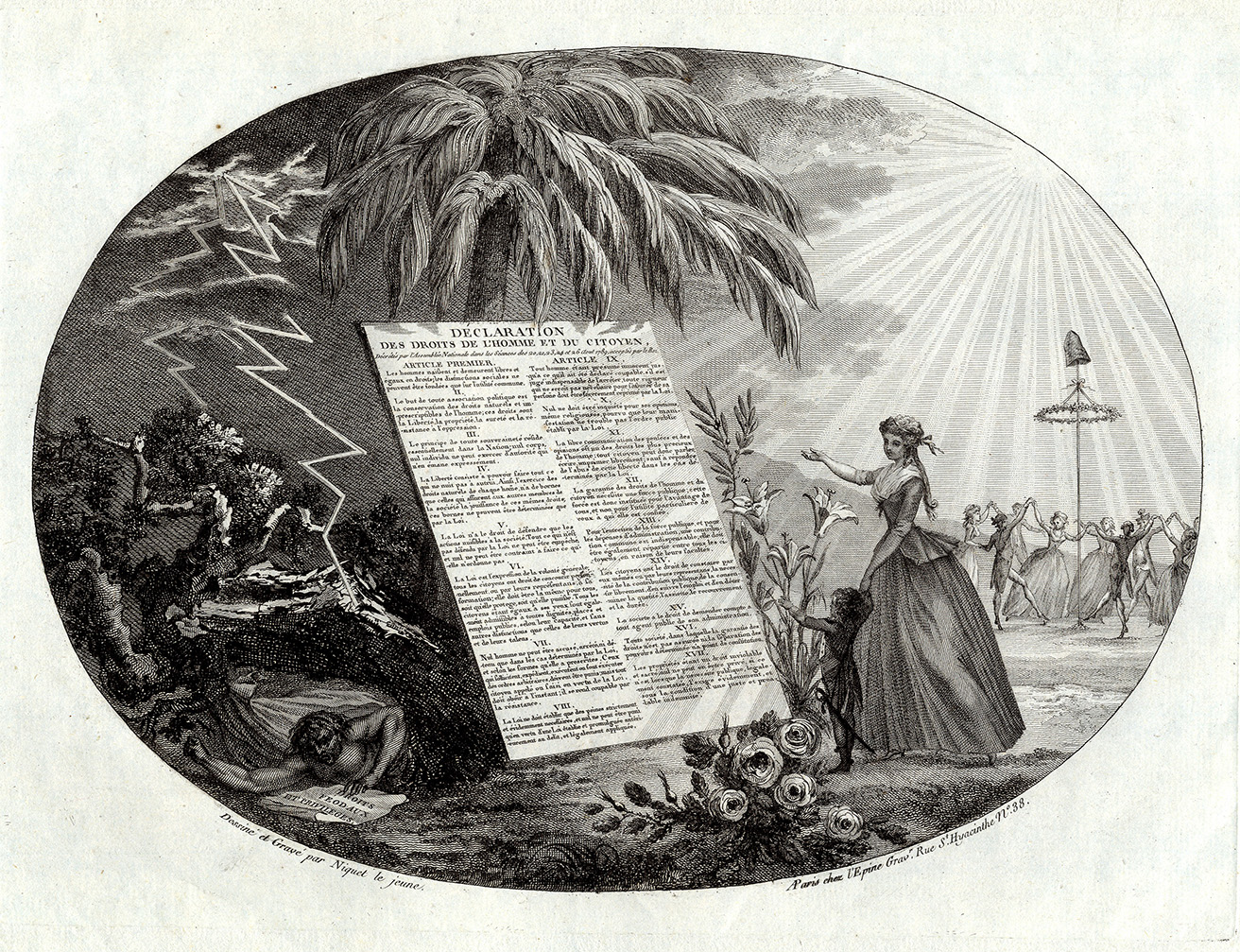

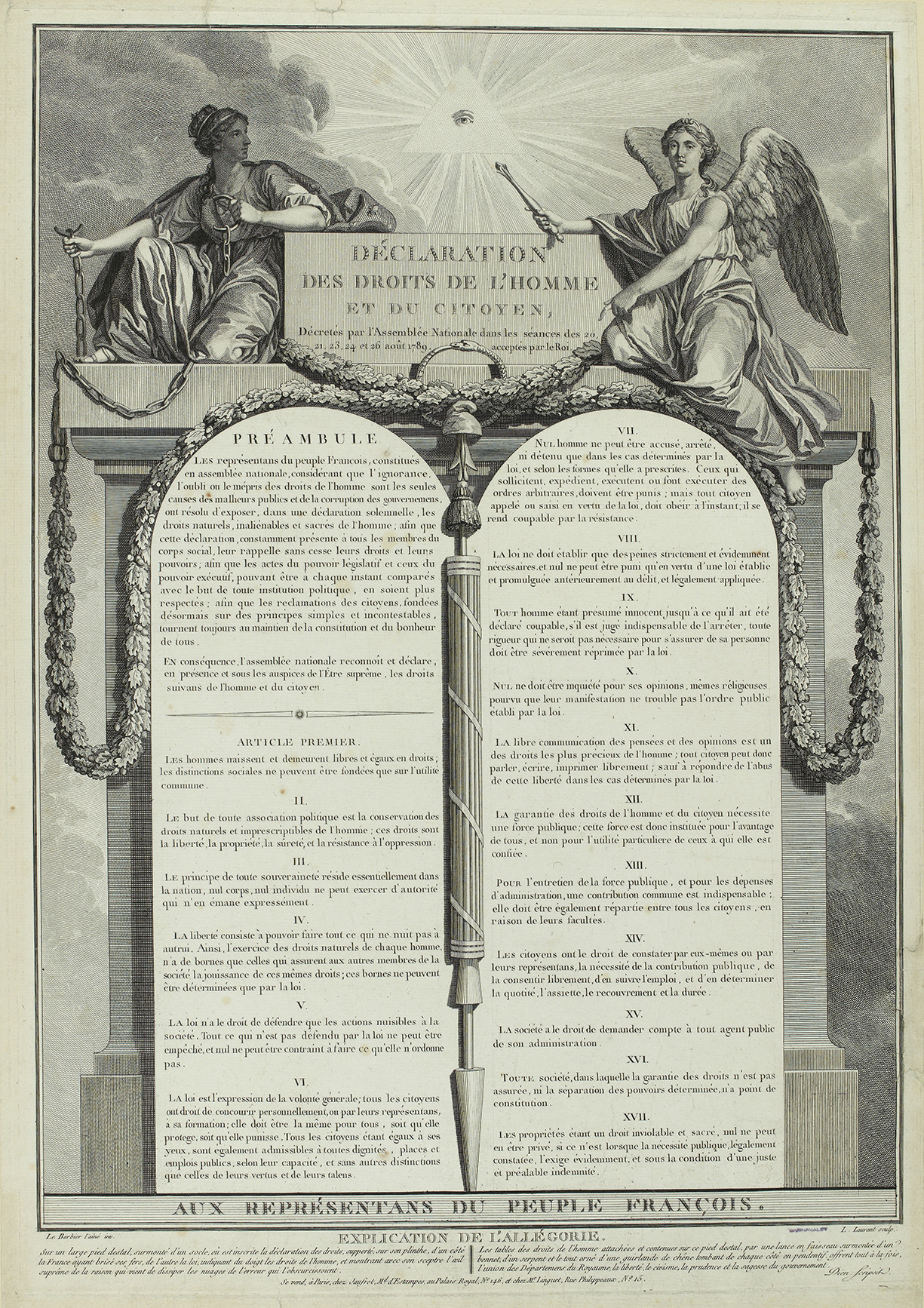

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

On doit à l’Assemblée nationale un texte qui s’est imposé à la postérité comme fondamental : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Sa genèse s’inscrit dans celle de la Constitution, à laquelle travaille l’Assemblée nationale constituante à la suite du Serment du Jeu de paume. Dès le 9 juillet 1789, Jean-Joseph Mounier, député du Dauphiné, propose que la Constitution soit précédée d'une déclaration de principes. De nombreux députés, dont La Fayette, Mirabeau et Sieyès, s’attellent alors à des projets en ce sens.

Le 4 août, la Constituante décrète que la Constitution sera précédée d'une déclaration des droits. Pour l’élaborer, elle décide la création d'un comité de cinq députés chargés d'examiner les différents projets rédigés et de les fondre en un seul. Les cinq membres du comité sont Démeunier, La Luzerne, Tronchet, Mirabeau et Redon. Le 17 août, ils présentent leur texte.

Du 20 au 26 août 1789, l’Assemblée constituante vote un par un le préambule et les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Celle-ci proclame « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ». Posant comme premier principe que tous les hommes « naissent et demeurent libres et égaux en droits », elle définit comme droits naturels « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». Elle affirme également le principe de souveraineté nationale et inscrit dans le droit la liberté d’opinion et la liberté d’expression.

Il faut attendre le 5 octobre pour que Louis XVI, sous la pression de l'Assemblée et du peuple accouru à Versailles, ratifie la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les articles constitutionnels déjà votés par les députés. Le texte sert par la suite de préambule à la Constitution de de 1791, la première de la Révolution Française.