Histoire et Patrimoine

Frise chronologique

Troisième République

La Commune de Paris

Du 18 mars au 28 mai 1871, la Commune de Paris marque le soulèvement de la population qui rejette les conditions de la capitulation acceptées le 28 janvier par le Gouvernement d’Adolphe Thiers pour mettre fin à la guerre avec la Prusse et les États allemands (perte de l’Alsace et de la Moselle et versement d’une lourde indemnité), et craint le rétablissement de la monarchie.

Le journaliste et historien socialiste Prosper-Olivier Lissagaray, témoin et acteur de l’événement, considère la Commune comme « un rappel à l'ordre adressé par le peuple républicain de France aux débris ressuscitants du passé ». Jean Jaurès estime que la Commune renforce la « tradition d’audace et d’espoir qui en fait la dignité et la force » de la classe ouvrière française. Karl Marx la caractérise de « glorieux fourrier d’une société nouvelle ». À l’opposé du spectre politique, Jacques Bainville la dépeint comme « une révolte contre l’humiliation de la défaite et contre la majorité monarchiste, cléricale et rurale qui accepte le traité de Francfort ».

La Commune est corrélée aux rancœurs d’une population en souffrance et aux aspirations d’une République sociale pour les apaiser.

L’un de ces ressentiments concerne la question patriotique et nationale. Après la défaite militaire de Sedan en août 1870, un écart se creuse entre la République des « quatre Jules » – Jules ferry, Jules Favre, Jules Simon et Jules Grévy – qui s’accorde avec la Prusse pour la capitulation, et la gauche républicaine qui veut poursuivre le combat et ne pas céder aux buts de guerre de l’ennemi : la cession de Metz et Strasbourg. Le 31 octobre, à la nouvelle de la capitulation de Metz par le général Bazaine, des troubles éclatent à Paris, aux cris de « Vive la Commune ! Guerre à outrance ! ».

L’armistice du 28 janvier 1871 donne lieu à des manifestations à l’encontre de ce qui est perçu comme une trahison du Gouvernement et de l'État-major français. Le Traité de préliminaires de paix signé le 26 février est refusé par une partie de l’opinion considérant qu'en consolidant les forces conservatrices, il est porté atteinte à la République et à ses aspirations sociales.

Sur un plan institutionnel, les Blanquistes (partisans du révolutionnaire socialiste Louis-Auguste Blanqui) et les Républicains de gauche suspectent la majorité orléaniste et légitimiste de l’Assemblée nationale de vouloir restaurer la monarchie, jugée inadmissible, d’autant plus qu’elle empêcherait l'instauration de la séparation de l’Église et de l’État.

La situation économique, quant à elle, est désastreuse. La majorité des ouvriers parisiens dans les faubourgs est au chômage. Les décisions législatives ou réglementaires des autorités politiques vont à l’encontre des revendications populaires. Notamment, l’Assemblée nationale met fin au mois de mars au report des échéances commerciales prévu en juillet 1870 qui concerne directement la petite bourgeoisie parisienne.

Paris est éprouvé par plusieurs mois de siège et le bombardement de janvier 1871. L’entrée des Allemands dans Paris le 3 mars et leur défilé sur les Champs-Élysées durant trois jours sont endurés comme une humiliation. Le 10 mars, l’Assemblée nationale vote le transfert de son siège à Versailles. Le général Vinoy, gouverneur de Paris, fait interdire les journaux classés à gauche, ferme les clubs politiques, licencie une vingtaine de milliers de troupes mobiles et supprime la solde des gardes nationaux, ouvriers pour la plupart. Le Gouvernement et l’Assemblée tergiversent sur des élections municipales.

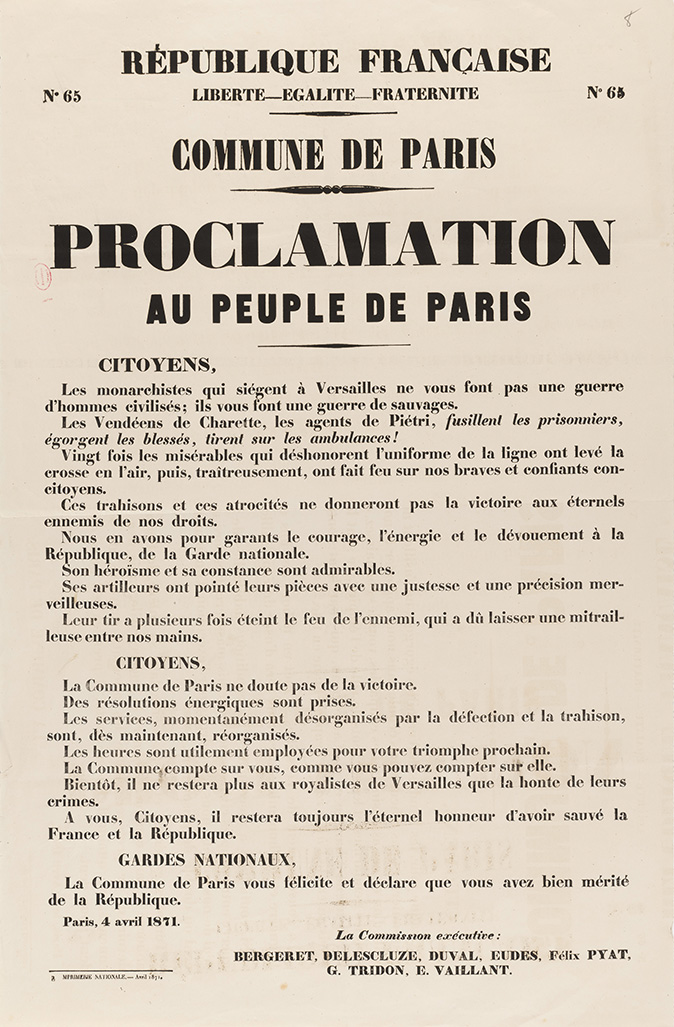

L’élément déclencheur des émeutes est la tentative de saisie par le Gouvernement, le matin du 18 mars, au sommet de la Butte Montmartre, des 250 canons et mitrailleuses de la Garde nationale que Paris a payés par souscription. L’opération échoue. Thiers redoutant la fraternisation de l’armée régulière et des Parisiens, fait évacuer la capitale, installe le Gouvernement à Versailles et prépare le siège de Paris.

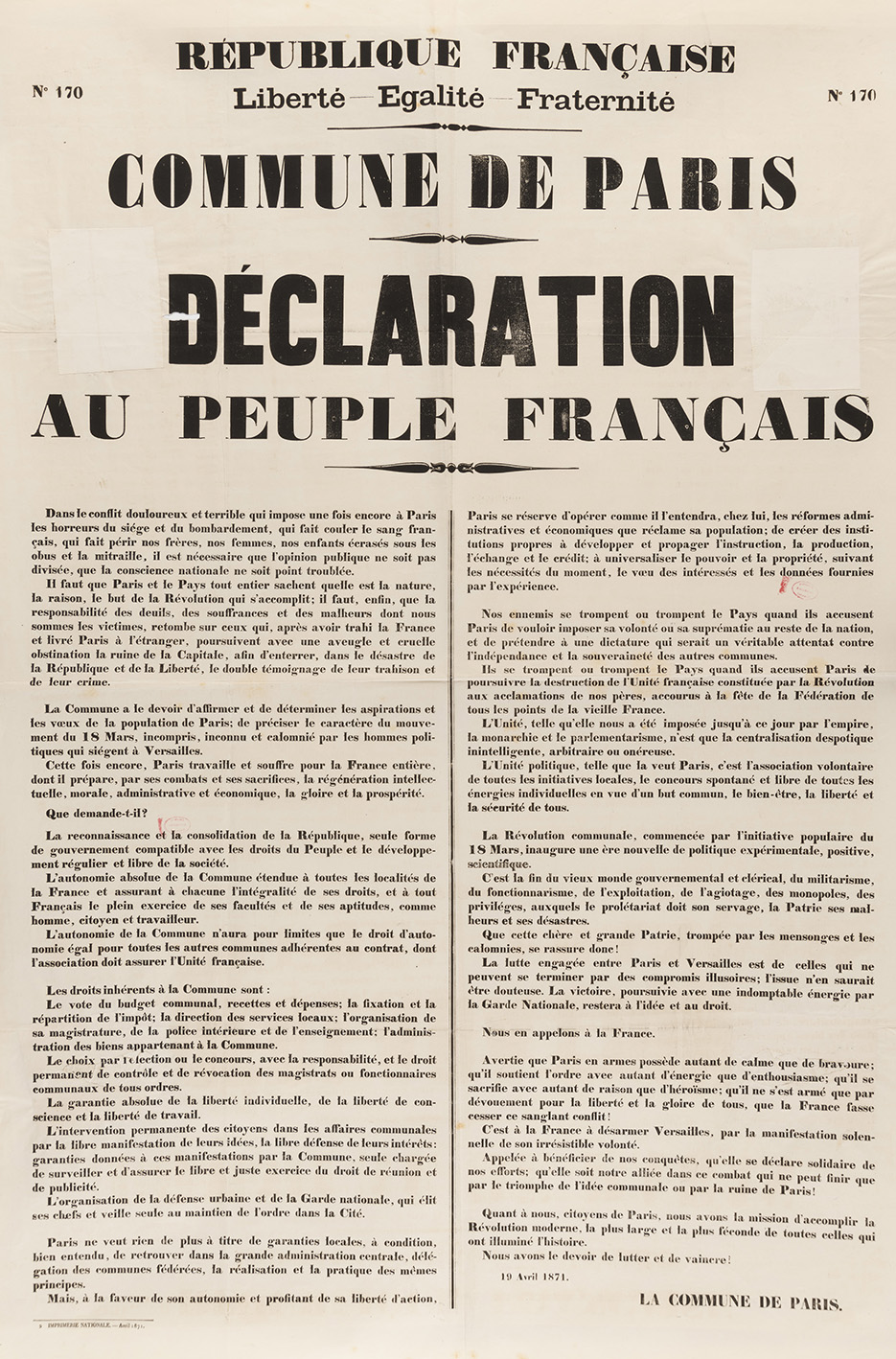

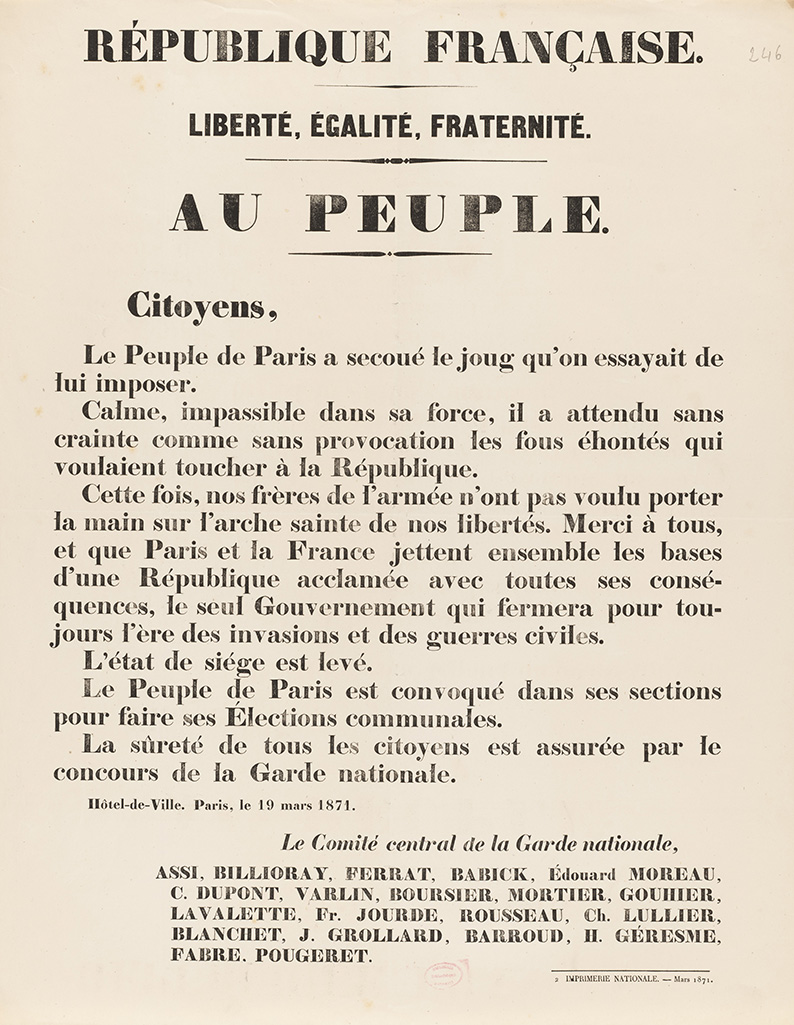

Pendant ce temps, le 19 mars, dans la capitale, le comité central de la Garde nationale annonce des élections municipales. Le 26, le Conseil de la Commune est élu. Seuls quatre arrondissements votent contre les listes en faveur de la Commune. Une cérémonie républicaine est organisée à l’Hôtel de Ville sous l’emblème du drapeau rouge. Thiers bloque les communications, notamment télégraphiques, avec la province et joue sur la peur des « partageux » – adeptes d’un partage général des propriétés – auprès de ses partisans.

Plusieurs tentatives de conciliation pour éviter la guerre civile à Paris sont refusées par Versailles, dont celles des maires et députés parisiens, des Chambres syndicales et de la Ligue d’Union républicaine.

La Commune désigne ses commissions, dont la commission exécutive collégiale le 29 mars, et prend rapidement plusieurs mesures symboliques, dont la séparation de l’Église et de l’État, « l’instruction laïque, gratuite et intégrale », diverses mesures sociales, puis se met en état de défense.

La Commune de Paris est militairement défaite au cours de la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871. Les condamnations s’accumulent par dizaine de milliers : mort ou déportation, notamment en Nouvelle-Calédonie. Entre dix mille et trente mille morts chez les "Communards" sont comptabilisés, selon les historiens, au cours de cette seule semaine.

En novembre 1872, la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les actes du Gouvernement depuis le 4 septembre 1870 rend son rapport.

Les amnisties de 1879 et 1880 viennent régulariser la situation des Communards encore en vie.